執筆者

弁護士 宮崎晃

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家

流通戦略(Place)

企業が製品を効率的に届けるために、欠かせないのは流通チャネルです。

企業が製品を効率的に届けるために、欠かせないのは流通チャネルです。

流通チャネルは、直販の場合を除き、基本的に外部資源を利用しなければなりません。

流通チャネルの構築は、時間と費用を要しますが、優良なチャネルを構築できれば、企業にとって大きな資産となり、競争優位を築く鍵となります。

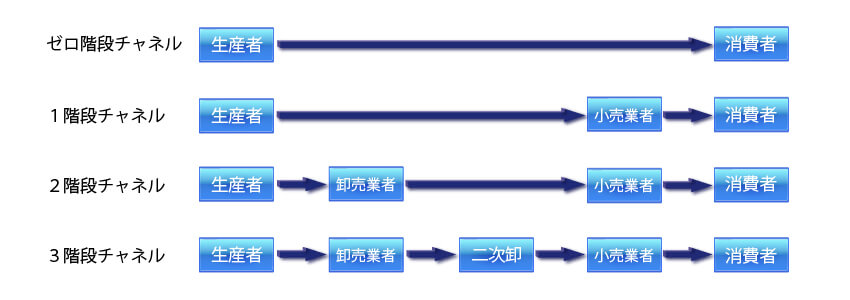

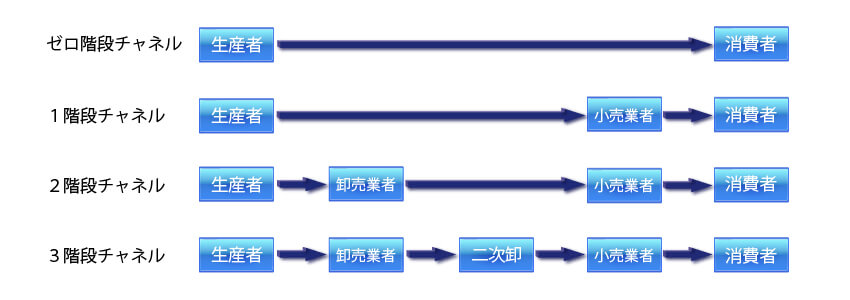

流通チャネルの形態

流通チャネルは、仲介業者の数によって、下記の段階に分類されます。

流通チャネルの構築プロセス

流通チャネルは、チャネルの長さ、チャネルの幅、展開エリアの決定、チャネル・メンバーの選定、チャネルの動機づけ制作の決定という視点から構築を行います。

チャネルの長さ

チャネルの段階数を決定します。

例えば、製品説明の必要性が高く、顧客が地理的に集中し、特定顧客の大量購入が見込める場合は直販(ゼロ段階チャネル)が適していますが、製品説明の必要性が低く、顧客が分散しているときは流通チャネルを通すべきです。

チャネルの幅

流通業者の数を決定します。

例えば、顧客の利便性を最優先するのであれば、流通業者の数を増やすべきですが、流通業者にとって魅力的な販売条件を提供する必要があれば、数を制限すべきです。

展開エリアの決定

販売エリアの広さを決定します。

全国展開を図る場合と地域を限定する場合とでは、プロモーション方法や必要な資金も変わってきます。

チャネル・メンバーの選定

どの企業と取引を行うのかの選定基準を決定します。

例えば、財務内容、機能、得意分野、顧客との人間関係、取引条件、コントロールのしやすさ、自社ビジョンへの共鳴度などが選定基準となります。

チャネルの動機づけ制作の決定

自社製品の販売に積極的に取り組んでもらえるようにインセンティブを検討します。

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング フェイスブック、ツイッター、LINEなどの各種SNSは、今や企業にとって重要な広告媒体となっています。企業にとって、SNS等を利用したソーシャルメディア戦略は今後さらに重要度を増していくでしょう。 ...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング マーケティングでは、よく「強いブランド構築が大切だ。」と耳にします。フィリップ・コトラーは、ブランドを次のように定義。個別の売り手もしくは売り手集団の商品やサービスを識別させ、競合他社の商品やサービス...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング BtoBとは、企業間取引のことです。例えば、製造業者と卸売間、また卸売と小売間など、企業間の商取引があげられます。マーケティングと一口に言っても、ターゲットが法人か個人かで、効果的な活動内容が変わって...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング 顧客はいきなり自社製品を買ってくれることはありません。通常、認知、理解、愛好、選好、確信、購買、のプロセスをとおり、顧客が現在どの段階かを知り、どのような方法で購買に近づけていくかが重要です。顧客の態...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング 企業が製品を効率的に届けるために、欠かせないのは流通チャネルです。流通チャネルは、直販の場合を除き、基本的に外部資源を利用しなければなりません。流通チャネルの構築は、時間と費用を要しますが、優良なチャ...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング 価格戦略は、企業の利益を左右する重要な意思決定事項です。マーケティング・ミックスの4Pのうち、ただちに利益を左右する「唯一のP」となります。また、最もダイレクトに顧客に訴えることができるメッセージ手段...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング 顧客のKBF(購買決定要因)は、製品の性質によって異なります。そのため、製品の特徴によって、カテゴリーに分けて把握しておくと、効果的なマーケティング戦略の早道となります。よく使われる製品分類は、物理特...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング どんなに優れた製品やサービスであっても、顧客がその価値を認めなかったり、正しく理解してもらえなければ、購買にはいたりません。そのため、自社製品・サービスの魅力や競合他社との違いを明確にする活動が重要と...

[記事全文]

-

弁護士 宮崎晃 マーケティング

弁護士 宮崎晃 マーケティング セグメンテーションで、顧客プロファイルを明確にした上で、自社が狙うターゲットを絞ります。ターゲットは、自社にとって、最も魅力的なセグメントを選ぶべきですが、その際、「6R」、自社の経営資源、環境要因に...

[記事全文]

企業が製品を効率的に届けるために、欠かせないのは流通チャネルです。

企業が製品を効率的に届けるために、欠かせないのは流通チャネルです。