弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

秘密保持契約書とは、取引の当事者の一方が他方に対して、技術情報や営業情報などの秘密情報を開示する場合に、開示を受けた当事者に秘密保持義務などを課すために締結される契約書です。

この記事では、秘密保持契約書のひな形や一般的な条項の書き方について詳しく解説しています。

また、秘密保持契約書の無料テンプレートも用意していますので、ダウンロードのうえ、秘密保持契約書の作成の際にご利用ください。

秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とは、取引の当事者の一方が他方に対し、秘密情報を開示する場面で締結される、秘密保持契約の内容を記載した契約書をいいます。

秘密保持契約とは?

秘密保持契約とは、取引の当事者の一方が秘密情報を相手方に開示する場合において、その秘密情報を特定の目的以外の目的で使用することや、第三者へ開示することを禁止すること等を内容とする契約をいいます。

秘密保持契約については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

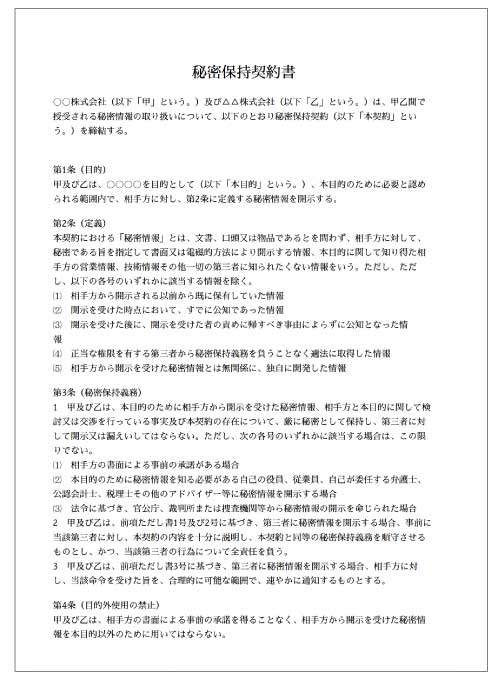

秘密保持契約書のひな形

以下に、一般的な秘密保持契約書のひな形を掲載します。

秘密保持契約書のテンプレート

秘密保持契約書のテンプレート(Word形式、PDF形式)を無料でダウンロードいただけます。

このテンプレートは、秘密保持契約書に記載すべき一般的な条項を記載したものです。

必要に応じて、このテンプレートの内容を修正することで、さまざまな場面における秘密保持契約書として利用することができます。

テンプレートは、どなたでも無料でダウンロードできますので、是非ご活用ください。

秘密保持契約書の書き方

秘密保持契約書に規定すべき一般的な条項としては、以下のものが挙げられます。

目的

秘密保持契約を締結する目的、すなわち、どういった目的で秘密情報を開示するのかを記載します。

目的の記載は、秘密情報を使用することができる範囲にかかわる重要なものであるため、できる限り具体的に記載することが望ましいです。

秘密情報の定義・範囲

契約の当事者間で開示される情報のうち、どのような情報が「秘密情報」として取り扱うべきかを明確にするために、「秘密情報」の定義及び範囲を記載します。

よく見られる規定としては、「文書、口頭又は物品であるとを問わず、相手方に対して、秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、本目的に関して知り得た相手方の営業情報、技術情報その他一切の第三者に知られたくない情報」を「秘密情報」とするものです。

このほかにも、別紙を作成して、秘密情報の内容を具体的に列挙するという方法もあります。

具体的な事情によって、「秘密情報」の定義や範囲の定め方が変わってきます。

また、「秘密情報」に該当しない情報についても定めることも重要です。

開示側としては、相手方に開示した情報はすべて秘密として取り扱ってもらうよう、できる限り多くの情報が「秘密情報」に含まれるように定めるべきでしょう。

これに対し、受領側としては、重要性の低い情報まで「秘密情報」に含まれてしまい秘密保持義務を負うとすると、過剰な負担となるので、「秘密情報」に含まれる情報は、可能な限り、限定してもらうようにするべきです。

開示側と受領側のどちらの立場から見ても、「秘密情報」の定義・範囲を合理的な内容とするためには、当事者間でやり取りする秘密情報の内容や性質を正しく理解しておく必要があります。

秘密保持義務

秘密情報を厳格に秘密として保持する義務があることを定めるとともに、原則として第三者に開示又は漏洩してはならないことを記載します。

一般的な秘密保持契約書では、これに加えて、相手方との間で秘密保持契約書に定められた目的に関して検討又は交渉を行っている事実や、秘密保持契約の存在についても、秘密として保持する義務がある旨が定められることが多いです。

あわせて、例外的に第三者に開示することができる場合についても定めます。

まず、一般的な秘密契約書では、相手方から事前の承諾がある場合には、第三者に開示することができる旨が定められます。

ただし、事前に承諾があったかどうかが明確になるように、承諾は書面によって行われる必要があるよう明記するのが望ましいでしょう。

次に、自社の役員や従業員、顧問弁護士や公認会計士など、秘密保持契約の目的のために必要な範囲で開示する必要がある第三者に対しても、開示することができる旨を定めることが重要です。

目的外使用の禁止

秘密保持契約で定められた目的以外で使用することを禁止する規定です。

秘密情報の使用範囲を限定するために、秘密保持契約書に必ず記載するべき条項です。

秘密情報の取り扱い

秘密情報の具体的な管理・保管方法を規定し、秘密情報をどのように取り扱うかを記載します。

開示側の視点としては、受領側に対して秘密情報を厳重に管理・保管するよう、管理・保管方法を具体的に規定することが大事です。

例えば、「施錠することができる保管場所に保管する」などのように規定することや、秘密情報の複製を原則として禁止する旨を規定することが考えられます。

これに対して、受領側の視点としては、不可能または困難な管理・保管方法ではなく、自社の状況に照らして、現実的に運用可能な方法であって、かつ過度な負担とならないような管理・保管方法が規定されているかをチェックする必要があります。

秘密情報の返還及び廃棄

秘密情報が不要になった場合や、秘密保持契約が終了した場合には、受領者は開示者に秘密情報を返還するか、廃棄しなければならないことを記載します。

この規定によって、秘密情報がいつまでも相手方の手もとに残ってしまうことを防ぎ、秘密情報の漏えいや目的外利用のリスクを低減することができます。

契約の有効期間

秘密保持契約が有効に存続する期間を記載します。

また、秘密保持契約が終了した後も、しばらくの間は秘密情報を利用させることが適切ではない場合には、秘密保持義務を存続させる旨を規定します。

秘密保持契約後も秘密保持義務を存続させる期間については、一律に定まるものではなく、具体的な秘密情報の内容や性質によって異なります。

秘密保持義務の存続期間を永久とすることもあれば、「◯年間」のように具体的な存続期間を記載することもあります。

具体的な存続期間を定める場合、短いものであれば1年間とする例がありますが、一般的には3年~5年とすることが多いようです。

どのような存続期間にするべきかは、その秘密情報が、どのくらいの期間が経過すれば価値がなくなる(価値が低くなる)ものなのという秘密情報の重要性や、保管にかかるコストはどの程度なのかといった、具体的な事情に応じて判断する必要があります。

契約違反に対する措置

相手方が秘密情報を第三者に漏えいしたり、目的外使用をしたなど、秘密保持契約に違反した場合に、どのような措置をとることができるのかを記載します。

具体的には、相手方が秘密保持契約に違反したことによって損害を受けた場合に、相手方に対して、損害賠償を請求することを明記するのが一般的です。

ここでいう「損害」には、弁護士費用が含まれることを明記することも多いです。

また、相手方が秘密保持契約に違反し、又は違反するおそれがある場合に、秘密情報をこれ以上利用・漏えいしないように差止めを請求できる旨を明記するケースもあります。

これによって、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報が漏えいした場合でも、秘密保持契約を根拠として差止めを請求できるようになります。

開示側が裁判によって損害賠償を請求する場合、開示側のほうで、実際に受けた損害の内容や、具体的な損害額を立証する必要がありますが、この立証は、容易ではありません。

そのため、秘密保持契約書にあらかじめ具体的な金額を記載して、損害賠償の額を予定する条項を定めることもあります

こうすることによって、秘密保持契約書に記載された額を損害賠償額として相手方に請求することができます。

ただし、秘密保持契約書で定めた損害賠償額は、秘密情報の内容などに照らして合理的な金額でなければ、請求が認められないことに注意が必要です。

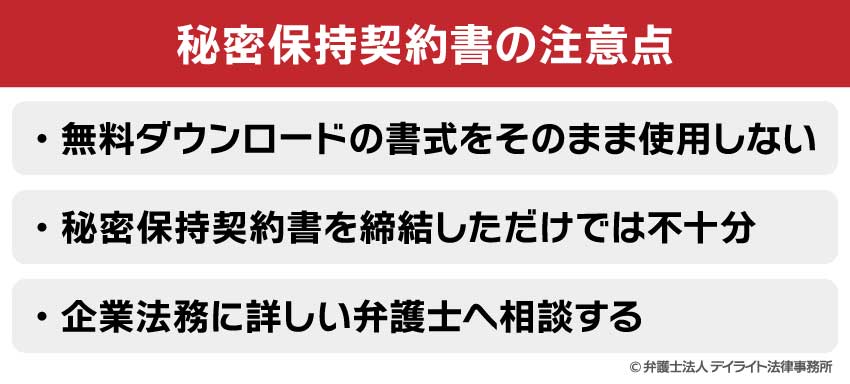

秘密保持契約書の注意点

無料ダウンロードの書式をそのまま使用しない

インターネット上には、さまざまな秘密保持契約の無料ダウンロードの書式が存在します。

秘密保持契約書を作成する際は、このような無料ダウンロードの書式を用いるとよいでしょう。

ただし、無料ダウンロードの書式は一般的な条項例を掲載したサンプルにすぎませんので、そのまま使用することは避けましょう。

無料ダウンロードの書式をたたき台として加筆や修正を行い、実際の取引に即した適切な内容の秘密保持契約書を作成するようにしてください。

秘密保持契約書を締結しただけでは不十分

自社の秘密情報を守るためには、秘密保持契約書の締結だけでは十分ではありません。

秘密保持契約書の締結により、受領側に秘密情報を適切に扱うよう義務付けることはできますが、実際に受領側が適切な情報管理を行うかどうかは別の話です。

つまり、秘密保持契約書を締結しても、相手方である受領側が秘密情報を厳格に管理しない限り、秘密情報が流出することや目的外利用が行われてしまうリスクは存在します。

そのため、開示側としては、秘密保持契約書を締結しても、必ずしも秘密情報が守られるというわけではないということを肝に銘じておく必要があります。

企業法務に詳しい弁護士へ相談する

適切な内容の秘密保持契約書を作成するには、ビジネスに関する知識だけでなく、不正競争防止法や個人情報保護法のほか、民法などさまざまな法律知識が必要になります。

企業法務に詳しい弁護士は、法律の専門家であるとともに、さまざまな業界・企業において利用されている秘密保持契約書の内容について深く理解しています。

そのため、秘密保持契約書に関する相談は、企業法務に詳しい弁護士にするとよいでしょう。

なお、企業の顧問弁護士が存在するのであれば、すぐに相談して、アドバイスをもらうことができます。

また、企業の顧問弁護士は、自社の事業内容や社内事情などについても一定の知識や理解があるため、相談した際には、スムーズに解決方法を提示してくれることを期待できます。

企業法務に精通した弁護士を顧問弁護士とすることのメリットなどについては、以下のリンク先をご覧ください。

秘密保持契約のよくあるQ&A

![]()

収入印紙は必要?

契約書が印紙税法上の「課税文書」に該当するのであれば、印紙税がかかり、収入印紙を貼付しなければなりません。

通常の秘密保持契約書は、「課税文書」ではないため、印紙税はかからず、収入印紙が不要となります。

例外として、秘密保持契約書の中に、継続的取引の基本となる契約書の内容が記載されているなど、課税文書に該当する内容が含まれている場合には、収入印紙を貼付しなければなりません。

![]()

秘密保持契約を従業員と締結できる?

一般的には、以下のリンク先の「秘密保持に関する誓約書」などを用いて、企業と従業員との間で秘密保持契約が結ばれています。

![]()

秘密保持契約を個人間で締結できる?

秘密情報を適切に管理する必要性は、企業間や企業と個人間の場合に限られないからです。

まとめ

以上が、秘密保持契約書のひな形や書き方についての説明です。

秘密保持契約書は、具体的な取引や開示される秘密情報の内容や性質に応じた、さまざまなパターンの規定の仕方が考えられます。

取引を開始するタイミングで多くの企業で締結される可能性がある契約ですが、取引の実情に応じた内容になっているかどうか確認することが大切です。

そのため、秘密保持契約に関しては、企業法務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

デイライトでは、企業法務に注力する企業法務部に所属する弁護士が複数所属しており、秘密保持契約書の作成やチェックといったリーガルサービスを提供しております。

顧問弁護士としても多くの企業の皆様にご利用されております。企業の顧問弁護士であれば、困ったときにいつでも随時、相談できます。