業務上横領とは、業務として、他人のお金や物を管理している者が、その他人に無断で着服したりすることをいいます。

例えば、会社のお金を業務として預かっている従業員がそのお金を使い込んだような場合に成立します。

業務上横領罪は犯罪が成立するだけでなく、会社の規律を乱す重大な違反行為です。

ここでは、企業の労務問題にくわしい弁護士が業務上横領罪が成立する条件、刑罰のほか、業務上横領が発生したときに会社がとるべき対応、予防する方法まで詳しく解説しています。

業務上横領への対処を知りたい企業の方は、ぜひ参考になさってください。

目次

業務上横領とは

業務上横領とは、業務として、他人のお金や物を管理している者が、その他人に無断で着服したりすることをいいます(刑法253条)。

引用元:刑法|e-GOV法令検索

例えば、会社のお金を業務として預かっている従業員がそのお金を使い込んだような」場合に成立します。

横領罪は、ホワイトカラー犯罪の代表例ともいわれており、会社内で行われることが最も多い犯罪類型といえます。

横領罪の客体となりうる物は、お金や会社の備品にとどまらず、通帳等を介した預貯金(債権)や、登記上所有名義を得ている不動産なども含まれます。

業務上横領罪が成立する条件(構成要件)

業務上横領罪が成立するための条件(構成要件)は次の4つです。

- ① 業務性があること

- ② 委託信任関係に基づく占有があること

- ③ 他人の物であること

- ④ 横領したこと(自己や第三者のために不法に領得すること)

会社の横領の具体例

企業犯罪における業務上横領の例としては、会社の経理担当者が、金銭管理を任されていることを利用して、私用に会社口座からお金を引き出し、私物を購入したり、生活費に当てたりする行為があげられます。

以下、上記構成要件に当てはまるかを見てみましょう。

① 業務性があること

会社の経理担当は会社のお金を業務として管理していることから「①業務性があること」の要件を満たします。

② 委託信任関係に基づく占有があること

金銭管理を任されていた場合は「② 委託信任関係に基づく占有があること」の要件を満たします。

③ 他人の物であること

会社のお金はこの経理担当のものではありません。

したがって「③ 他人の物であること」の要件を満たします。

④ 横領したこと(自己や第三者のために不法に領得すること)

横領とは、自らが占有(事実上支配)している他人の物を、無断であたかも自分の物かのごとく使用したり売却したりすることをいいます。

経理担当者が会社のお金で私物を購入したり、生活費に当てたのであれば、この横領行為に該当します。

業務上横領罪の刑罰

業務上横領罪の量刑は、「1年以上10年以下の拘禁刑」となります。

業務上横領罪は、刑法第253条に規定があります。

「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。」

参考:刑法|eーGOV法令検索

この条文から、業務上横領罪を犯した者は「10年以下の拘禁刑」であることがわかります。

なお、「10年以下」となっていますが、刑法上、拘禁刑は最短で1か月です(刑法12条)。

したがって、業務上横領罪は「1年以上10年以下」となります。

業務上横領罪の量刑

このように、業務上横領罪の法定刑はずいぶんと幅が広いです。

業務上横領の被害金額と量刑には関係があるのでしょうか。

刑事罰は、被害の程度、悪質性、同種前科の有無など様々な諸事情が考慮されて決定されます。

業務上横領のような財産犯では、一般に被害額が大きいほど、被害者に与える影響が大きく、処罰の必要性が高いと考えられます。

したがって、業務上横領においては、被害金額が量刑に大きく影響するといえます。

少額でも業務上横領になる?

被害金額があまりに僅少の場合、業務上横領罪として処罰されない可能性もあります。

例えば、被害額が1円の場合、理屈上は業務上横領罪が成立しても、処罰の必要性は乏しいでしょう。

ただ、いくら以上だと処罰されるかは一概には言えません。

基本的には少額でも業務上横領罪として処罰される可能性があると考えておいたほうが良いでしょう。

業務上横領罪の初犯は執行猶予がつく?

業務上横領罪については、初犯の場合、執行猶予がつく可能性があります。

執行猶予がつく可能性があるのは、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を言い渡す場合」です(刑法25条)。

参考:刑法|eーGOV法令検索

業務上横領罪の法定刑は、「1年以上10年以下」ですので、3年以下の拘禁刑となった場合は執行猶予がつく可能性があります。

しかし、反対に言えば、3年を超える拘禁刑の場合、執行猶予はつきません。

筆者の経験上、3年以下の量刑となるのは、以下のようなケースです。

- 被害者(会社)との間で示談が成立している

- 被害者(会社)に対して被害弁償を行っている

- 被害額が小さい

- 会社を解雇されるなどして社会的制裁を受けている

- 犯人が反省している

上のケースに行くほど執行猶予がつきやすい印象です。

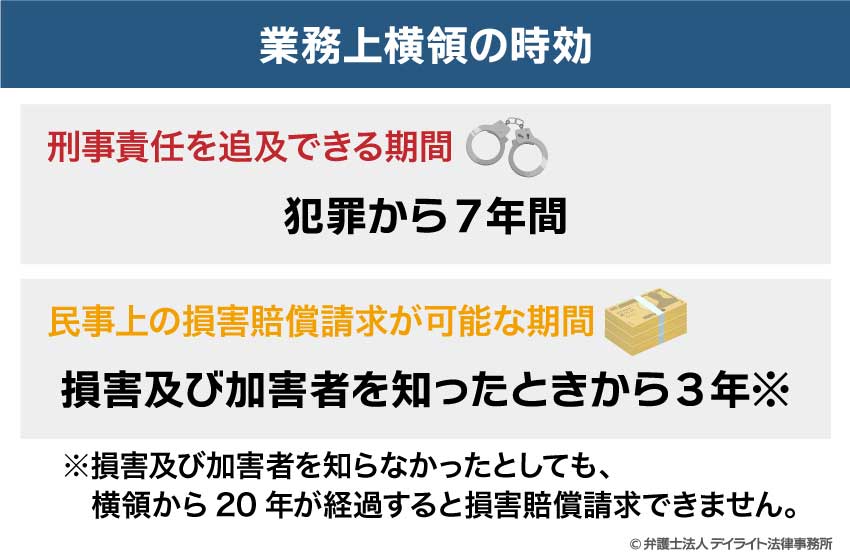

業務上横領の時効

業務上横領の時効は、大きく分けて、刑事責任を追及できる期間(公訴時効期間:刑事訴訟法250条2項4号)と民事上の損害賠償請求が可能な期間(消滅時効:民法724条)の2つがあります。

業務上横領の時効をわかりやすくまとめると、下表のとおりとなります。

| 公訴時効期間 | 消滅時効 |

|---|---|

| 犯罪から7年間 | 損害及び加害者を知ったときから3年※ |

※損害及び加害者を知らなかったとしても、横領から20年が経過すると損害賠償請求できません(これを除斥期間といいます。:民法724条)。

参考:民法|e-GOV法令検索

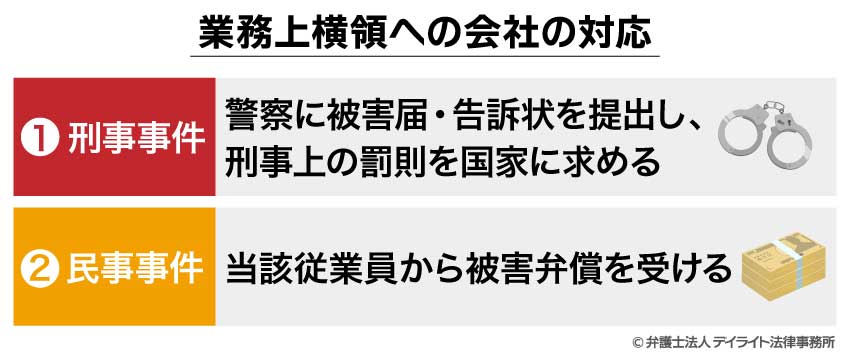

業務上横領への会社の対応

考えられるのは、①刑事事件として警察に被害届・告訴状を提出し、刑事上の罰則を国家に求めること、②民事事件として当該従業員から被害弁償を受けることです。

(また、これらの方針決定と併せて、その従業員の処遇をどうするのか、という問題も考える必要があります。)

まずはじめに、①と②、刑事上の解決と民事上の解決は、二者択一の関係にはありません。

警察に被害届を提出し刑罰を求めつつ、民事上の解決をも目指すということも理論上は可能です。

しかしながら、いずれに重きをおくのかということを熟考せずに、漠然と二つの解決を目指すという方法はお勧めしません。

なぜならば、刑事上の解決を目指した結果、当該従業員が実際に刑務所に入るということになれば、当該従業員は、「働きながら(分割して)横領したお金を返していく」という選択肢を失い、一括での返済か、出所後(刑期終了後)に分割しての返済しか返済方法がなくなってしまうからです。

そして出所後の返済ということになると、再就職の困難、当該従業員の返済義務意識の低下から、実際に返済を受けることは困難になります。

要するに、①と②は両立するものではあるけれども、相反しあうこともあるため、いずれを重視するのかしっかりと方針を決定してから具体的な行動を取るべきであるということです。

では、会社としてどのような方針決定をなすべきなのでしょうか。これは簡単に答えを出せる問題ではありません。

しかしながら、方針決定の際の考え方について簡単に述べさせていただきます。

方針決定の際の考え方

まず一般的に、会社にとって最も重要なのは、被害の弁償を受けることでしょう。

会社の基盤である資本を守ることを第一に考えて行動する必要があります。

その際、横領の有無、横領の金額等の客観的事実を証拠に基づいて明らかにするとともに、当該従業員が横領を認めているのか、返済の意思があるのか、返済能力があるのかを聞き取り調査する必要があるでしょう。

横領の事実を認め、謝罪している場合

本人が横領の事実を認め謝罪し、返済の意思を示しているのであれば、あえて刑事事件化する必要はないでしょう。

示談書には、横領金額を特定し、その弁済方法を定めましょう。

弁済を受けている間は被害届等を提出しない旨を定めるとともに、(例えば)2度の不履行があれば期限の利益を喪失し、さらには被害届を提出する旨も定めておくと良いでしょう。

刑事事件としたくない従業員の心理から、確実な返済を期待できるでしょう。

横領を認めていない場合

横領を認めないケース、返済意思がないようなケースであれば、刑事として事件化することで事態が好転し、民事上の解決に資する可能性があります。

警察が動き、捜索差押令状等により証拠が収集される中で当該従業員が横領の事実を認めることもありますし、なにより前科や刑務所を恐れ、真実を告白し返済への意思を生じさせることがあります。

いずれの場合であっても、②の目的達成のために①を有効に利用しようとしているということがお分かりかと思います。

漠然と二つの解決を目指す方法とは結末を異にしえますから、問題発生の際は上記の内容を頭に入れておくことが重要です。

現実には、会社は、他の従業員に同様の行為をとらせないように厳しい態度で臨む必要(一般予防の見地)があったり、当該従業員のこれまでの功績の大きさや今後の貢献への期待からお咎めなしで終わらせることが相当であると考えたりなど、事案によって色々なことを考慮する必要があるでしょう。

いずれにせよ、会社内で入念に検討を加え、慎重に行動すべきであることは間違いありません。場合によっては弁護士への相談を行うことも検討されて良いでしょう。

そして、従業員の処遇についてですが、横領行為は、一般的には、懲戒解雇相当の行為であるといえるでしょう。

しかしながら、繰り返しにはなりますが、最も重要なことは、被害を回復することですから、分割弁済を滞りなく行わせるために、自主退職の形とし、再就職の弊害をなくすことも一考に値するでしょう。

一般予防の見地、横領額の多寡等との兼ね合いもあります。処遇についても、社内で慎重に判断する必要があります。

業務上横領の予防法務

業務上横領行為を防止する手法としては、以下の点が考えられます。

経営陣の健全な危機意識

まずは経営陣が業務上横領のリスクについて自覚することが重要です。

企業の存続にまで影響しかねない問題であることを自覚し、「業務上横領行為を見過ごさない」という強い決意が必要です。

規定等の整備

次に、売上金の取り扱い、管理方法等について、整備することが必要です。

業務上横領を防止するためには、出来合いのものではなく、自社の内情を踏まえた規定等を整備しなくてはなりません。

経理担当者その他金銭を取り扱う従業員の教育

いくら規定等のマニュアルが完璧でも、それを適切に運用していなければ意味がありません。

そこで、自社の従業員に対する教育を徹底する必要があります。

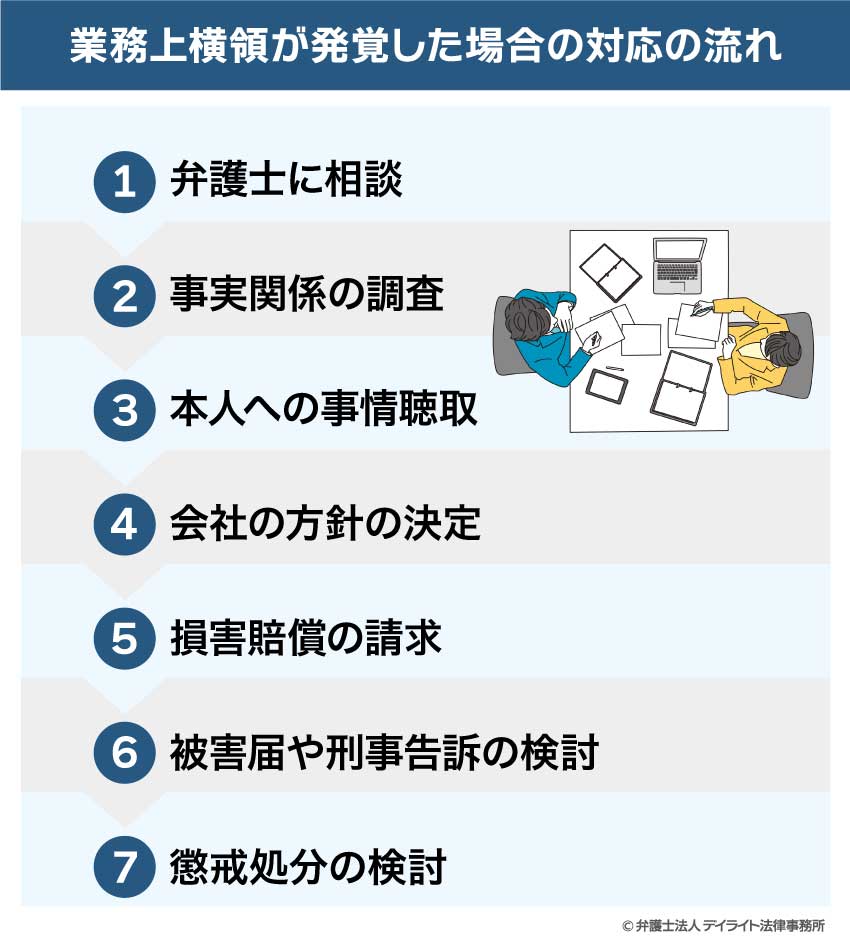

業務上横領が発覚した場合の対応の流れ

以下は、業務上横領が発覚したときの流れについて解説します。

①弁護士に相談

業務上横領罪は、後述するように適切に調査し、妥当な処分を選択することが重要となります。

そのため、できるだけ早い段階で、企業犯罪に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

②事実関係の調査

事実関係の調査においては、証拠がある場合と証拠がない場合とで対応が異なります。

証拠を集めて事実調査

まずは業務上横領の裏付けとなる証拠を集めます。

例えば、防犯カメラの映像、預金口座の取引履歴、目撃証言などが考えられます。

証拠として使えるものか、証拠としての重要性などは、事案によって異なります。

そのため弁護士の指導を得ながら慎重に進めるとよいでしょう。

証拠がない場合の対処法

証拠がない場合でも、すぐに諦めずに対応すべきです。

企業犯罪に精通した弁護士であれば、会社とは異なる視点から証拠を集めることができるケースもあります。

そのため証拠がない場合、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

③本人への事情聴取

容疑者である本人の事情聴取は、最後に実施しましょう。

まずは証拠を集めたり、周囲(関係者や目撃者等)から事情を聴取し、会社としてできるだけ事実関係を把握したうえで、事情聴取を行うことが重要です。

当法律事務所は事情聴取書の書式のサンプルをホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

ぜひご活用ください。

④会社の方針の決定

調査が終わったら、会社としての方針を決定します。

方針として考えられるのは大きく分けて、損害賠償請求をする、懲戒処分を行う、刑事処分を求める、の3つになります。

相手の被害弁償の有無、悪質性や立証の可能性を考慮しつつ検討していくこととなります。

⑤損害賠償の請求

損害賠償請求は会社の被害を回復するために当然ですが、相手が否認し、かつ、証拠も乏しい場合は断念することもあり得ます。

まずは示談交渉し、相手が支払わなければ民事訴訟の提起も視野に入れて検討します。

⑥懲戒処分の検討

相手が業務上横領を認めている場合や否認していても証拠があれば、懲戒処分を行います。

業務上横領は従業員の問題行動の中でも悪質性が高い部類です。

そのため、懲戒解雇を視野に検討することとなります。

ただし、懲戒処分は従業員に対する不利益処分であるため、厳格な手続きが求められています。

手続きの適正さを欠けば無効となることがあるので注意しましょう。

⑦刑事処分を求める

業務上横領については悪質性が高いため、刑事訴追を求めることも検討します。

ただし、本人が反省しており、示談によって会社の被害も回復されている場合など状況しだいでは刑事処分までは求めないという選択肢もあります。

なお、刑事告訴は、筆者の経験上、なかなか受け取ってくれません。

そのため、刑事処分を求める場合、刑事告訴よりも先に被害届を出すとよいでしょう。

業務上横領罪についてのQ&A

![]()

1000万円以上の業務上横領は実刑?

執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することができる制度のことをいいます。

刑事事件で、「被告人を拘禁刑3年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する」というような判決が出ることがあります。

これを執行猶予付きの判決といいます。この場合、5年間刑務所に入ることなく通常の生活を送ることができます。

反対に「執行を猶予する」という判決がでなければ、実刑に服すこととなります。

では、どのような場合に執行猶予となるのでしょうか。

執行猶予がつく可能性があるのは、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を言い渡す場合」です(刑法25条)。

参考:刑法|e-GOV法令検索

したがって、業務上横領の場合も、「3年以下の拘禁刑」であれば、執行猶予が付く可能性があります。

被害金額が1000万円の場合、高額な部類に入り、処罰の必要性が高いと考えられます。

そのため、実刑の可能性があるといえるでしょう。

ただし、容疑者の情状が良ければ執行猶予が付く可能性があります。

また、容疑者が被害者との示談交渉を成功させ、被害届を取り下げてもらえれば、そもそも起訴されずに済むこともあります。

![]()

業務上横領を行った従業員に損害賠償請求できる?

業務上横領を行った場合、不法行為(民法709条)に該当することが明らかであるためです。

しかし、従業員が業務上横領を否認している場合、会社に従業員の横領行為についての立証責任があります。

そして、横領行為についての立証は決して簡単ではありません。

すなわち、横領行為を立証できない場合は結局、損害賠償請求は認められません。

また、実務上、会社に生じた損害のうち、どこまで賠償請求できるのか、という点も問題となります。

例えば、会社の100万円を着手した従業員に対しては、その100万円については問題なく請求できるでしょう。

しかし、従業員の顧客に対する横領行為が発覚し、そのことがニュースになったとしましょう。

この場合、会社の社会的な信用が失墜し、著しい損害が発生することが想定されます。

例えば、得意先からの取引の解消、顧客離れ、新規採用への影響など、様々な損害が考えられます。

このようなケースでは、会社の損害を算定することが困難となります。

従業員に対する損害賠償請求については、企業犯罪に精通した弁護士に相談なさるとよいでしょう。

当事務所の弁護士に相談するメリット

業務上横領事件に強い弁護士のサポート

当事務所には、従業員の業務上横領に関する相談が数多く寄せられており、業務上横領事件の対応に精通した弁護士が所属しており、顧問先企業等に対し、業務上横領事件についてサポートしています。

まず、企業の実情についてヒアリングを行い、状況を分析してから、課題を特定します。

その上で、課題解決のための施策をご提案いたします(併せて、業務上横領を行った社員への請求、示談交渉、刑事告訴も行います)。

例えば、規定に不備があれば規定の整備をサポートいたします。また、従業員を対象とした研修講師なども行っております。

刑事弁護士によるサポート

当事務所には、刑事弁護に注力した弁護士で構成される刑事専門チームがあります。

業務上横領事件に関して、刑事告訴を選択した場合、刑事弁護士が全力で会社をサポートします。

(利益相反となりますので、従業員の刑事弁護人とはなりません)

料金プラン

企業の相談料 初回0円

当事務所の顧問契約の内容・料金についてはこちらをご覧ください。

業務上横領について、詳しくは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。