近年、中国からの撤退案件の相談が増加しています。

海外から撤退する場合、現地の法令を遵守しつつ、できるだけ企業の負担を少なくすることがポイントとなります。

ここでは、撤退する場合の手続きとその流れ、注意点、休眠制度の活用等について、わかり易く解説いたしますので、参考にされてください。

目次

日本企業の撤退ブーム?なぜ中国から撤退するのか?

かつて「世界の工場」と呼ばれ、世界中の企業が進出していた中国の状況は一変し、現在、撤退する動きが加速しています。

例えば、ある調査によれば、中国に進出する日本の企業数は2022年6月時点で1万2706社であり、2020年と比べてマイナス900社となりました。

参考資料:帝国データバンク

この背景には、急速な円安(人民元高)、中国における人件費の高騰、そして、法人税率の上昇等が大きく影響しています。

また、近年の米中貿易戦争や新型コロナウイルス感染拡大によるゼロコロナ政策の影響も大きいと考えられます。

すなわち、サプライチェーンの断絶によって、企業は海外における戦略の見直しを余儀なくされました。

その後、ゼロコロナ政策は解除され、中国経済は一知的に回復したかのように見えました。

しかし、コロナ後は、巣ごもり需要が終息しました。

その上、不動産開発やインフラ投資が低迷しており、内外需要の落ち込みにより、中国経済は危機を迎えています。

中国から撤退するための4つの手続と流れ

企業が中国から撤退する場合のスキームをまとめると下表のようになります。

| 撤退の方法 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 会社を残す | 持分の譲渡 | 清算は不要 | 譲渡先が見つからない可能性 |

| 合併 | 同上 | 合併相手が見つからない可能性 | |

| 会社を消滅させる | 精算 | 持分や合併の相手がいなくてもよい | 従業員などに支払う経済補償金の負担が大 |

| 破産 | 買い手を探す必要がない |

|

|

※特に重要度が高い手続きについてのみ紹介しています。

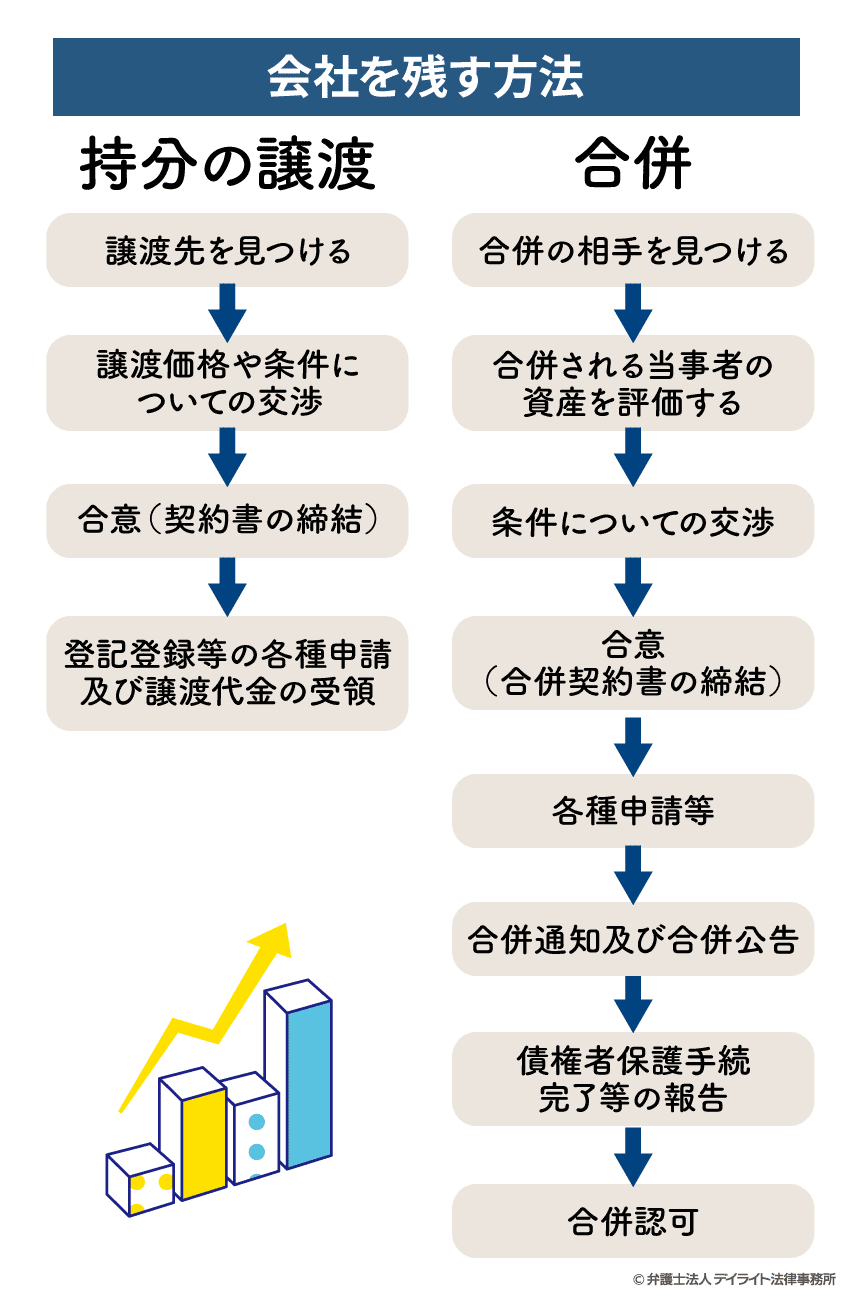

会社を残す方法

持分の譲渡

持分の譲渡とは、中国の現地法人に出資している企業がその保有する出資持分を別の企業に譲渡することをいいます。

会社自体は存続するため、会社を消滅させるよりは手続きしやすい傾向です。

しかし、最大の課題は、譲渡先(持ち分を買ってくれる企業)を見つけることです。

また、交渉力が弱い場合、譲渡代金が本来の時価より大幅に安価になってしまうことも懸念されます。

持分の譲渡の一般的な流れは次のとおりです。

↓

譲渡価格や条件についての交渉

↓

合意(契約書の締結)

↓

登記登録等の各種申請及び譲渡代金の受領

合併

合併とは、中国国内の別会社と合併(吸収合併・新設合併)することをいいます。

この場合も、会社の消滅の方法と比べると、撤退しやすい傾向です。

しかし、合併する相手企業を探すことができるかが問題となります。

また、中国政府を説得できるかも問題となります。

合併の一般的な流れは次のとおりです。

↓

合併される当事者の資産を評価する

↓

条件についての交渉

↓

合意(合併契約書の締結)

↓

各種申請等

↓

合併通知及び合併公告

↓

債権者保護手続完了等の報告

↓

合併認可

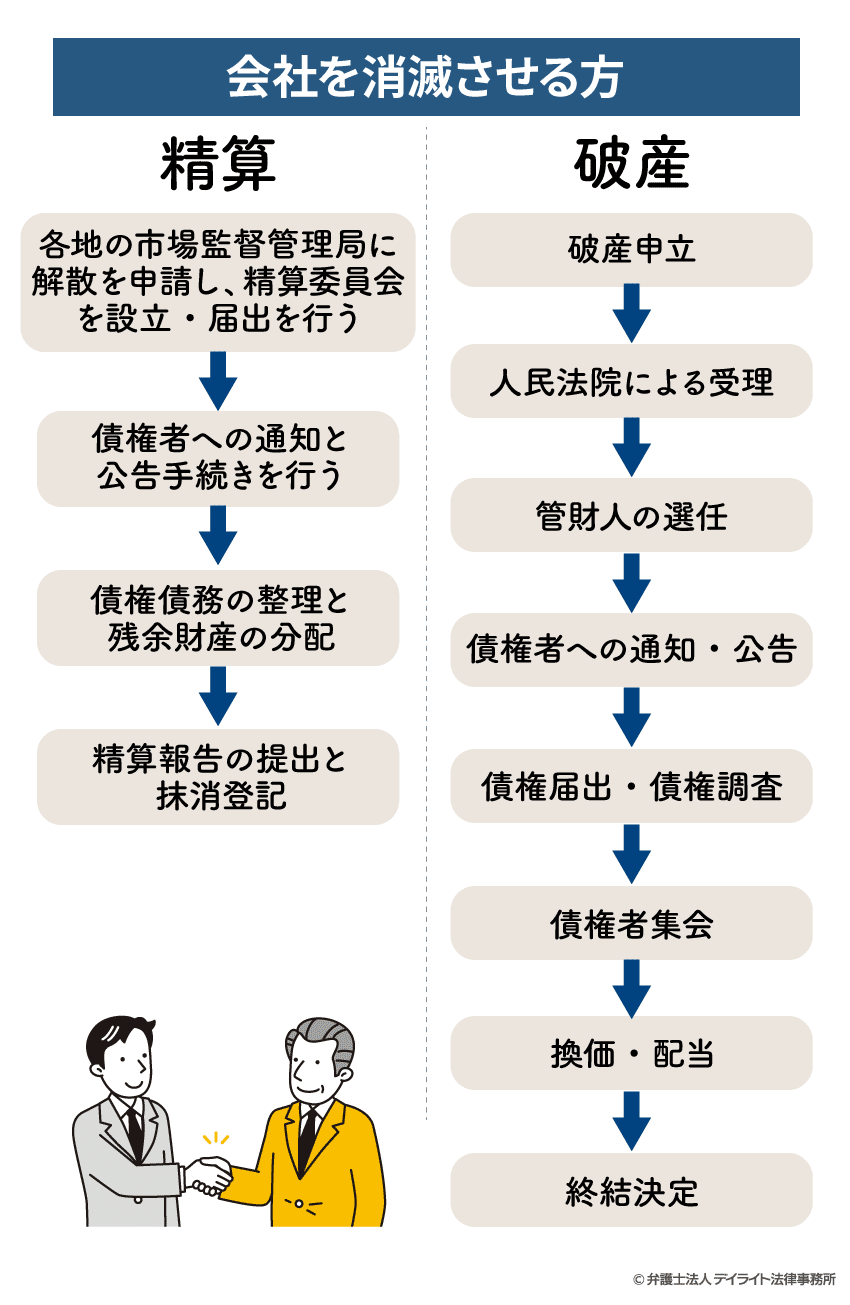

会社を消滅させる方法

精算

清算とは、会社を解散し、会社の資産を換金・分配する手続きのことをいいます。

解散するには、従業員との労働契約の解除及び経済補償の支払うことが難しいと予想されます。

また、会社の資産によって、従業員へ経済補償の支払い及び税金などの支払いはできない場合は、まず、増資のうえ、解散手続きを実施することになると予想されます。

精算の一般的な流れは次のとおりです。

↓

解散を申請し、中国政府の許認可を得る。

↓

精算委員会を設立・届出を行う。

↓

債権者への通知と公告手続きを行う。

↓

債権債務の整理と残余財産の分配

↓

精算報告の提出と抹消登記

破産

破産とは、債務者が債務超過の場合に、当該債務者の財産を処分し、これをすべての債権者に債権額の割合に応じて按分弁済を行う手続のことをいいます。

日本等外資系企業による破産手続きの利用は限定されており、まず中国側に受理してもらえるかが課題となります。

また、破産申立が受理されたとしても、手続きを進めていくためには相当の時間と労力がかかると予想されます。

破産手続きの一般的な流れは次のとおりです。

↓

人民法院による受理

↓

管財人の選任

↓

債権者への通知・公告

↓

債権届出・債権調査

↓

債権者集会

↓

換価・配当

↓

終結決定

中国から撤退できないケース

上記の撤退の方法で説明したとおり、中国から徹底が認められないのは次のような状況を満たす場合が想定されます。

- 持分譲渡の相手が見つからない

- 合併の相手が見つからない

- 精算や破産の場合に当局が受理してくれない

上記のようなリスクを避けるために、現地の事情に精通していることが必要です。

そのため、できるだけ撤退案件に詳しい中国弁護士の助言を受けることをお勧めいたします。

中国から撤退する場合のリスクとは?

中国におけるリストラ

中国では会社を消滅させるのは従業員などの解散が必要となるため決して簡単ではありません。

精算において、特に問題となるのがリストラです。

リストラについては以下の4つの方法があります。

| リストラの方法 | 内容及び注意点 |

|---|---|

| 整理解雇 |

|

| 解雇予告 |

|

| 解散 | 会社が早期解散を決定した場合の解雇。 |

| 合意解除 | 会社が従業員と個別に労働契約の解除に合意すること。 |

現地でのリストラをスムーズに進めるためには、中国弁護士のサポートが有益です。

どのような方法を選択すべきか、撤退問題に詳しい中国弁護士にご相談の上、検討していただけると良いでしょう。

中国法令の遵守等

撤退を進める上では、中国法令を調査し、それを遵守しなければなりません。

また、中国政府への説明等も必要となります。

これらを適切に実行するために、中国弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

中国の休眠制度の活用

これまで、中国では会社の休業=法人格の喪失を意味していました。

そのため、企業は、撤退を最終決定するまでの間、基本的にはコストをかけて会社を運営し続ける必要がありました。

この度、法改正によって休眠制度が明確化され、企業は一定の要件を満たせば、3年間を上限として、休眠会社としての申請ができるようになりました(市場主体登記管理条例・2022年3月1日施行)。

休眠会社の申請が認められるためには、下記の要件を満たす必要があります(同条例30条)。

「自然災害、事故、災難、公共衛生事件、社会安全事件などの原因により、経営上の困難性が引き起こされたときは、市場主体は、一定期間内における休業を自主的に決定することができる。ただし、法律又は行政法規に別段の規定があるときは、この限りでない。」

上記の条文をみますと、自然災害等の特殊な事情が必要となりますが、これらに準じるような事情があり、経営が困難な状況であれば、申請が認められる可能性があります。

申請が受理されると企業は休眠期間中、無駄なコストをかけずに法人を維持することができます。

新しい法律であるため、具体的にどのようなケースで認められるのかについては、現地の法律に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

まとめ

以上、日本企業が中国から撤退するときに注意すべきポイントについて、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

撤退するに際して、方法としてはできるだけ会社を残す方向で検討しましょう。

また、精算においては、リストラをできるだけスムーズに実行していくことが重要となります。

さらに、現地の法令に精通し、撤退案件に精通した中国弁護士に相談の上、進めていかれると良いでしょう。

当法律事務所は、中国にも拠点があり、現地の中国法弁護士と連携し、日本企業の撤退を強力にサポートしています。

また、補助金の活用についても、専門家と連携し、企業に最適なご提案をしております。

中国からの撤退については当事務所までお気軽にご相談ください。