弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

秘密保持契約は、企業が締結する契約において、最も取り交わすことが多い契約の一つです。

秘密保持契約とは、取引の相手方に秘密情報を開示する場合に、一定の目的以外の目的で秘密情報を使用することや、他人に秘密情報を開示することを禁止するために結ぶ契約です。

この記事では、秘密保持契約の必要性や締結するメリット、注意点、契約書に盛り込んでおくべき内容などについて詳しく解説しています。

秘密保持契約とは?

秘密保持契約とは、取引の相手方に開示する秘密情報を、一定の目的以外の目的で使用することや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約です。

秘密保持契約を英語で言うと

秘密保持契約は、英語で「Non-Disclosure Agreement」といいます。

実務上、この頭文字をとった略語である「NDA」と言うことも多いです。

秘密保持契約は必要なの?

ビジネスを行うに際しては、多くの場面で、自らが保有している秘密情報の開示が必要となることがあります。

ここでいう秘密情報とは、一般的に、自社の営業秘密や財務情報などの経営情報のほか、技術に関する情報、ノウハウ、顧客の個人情報など、他社に知られたくない重要な情報をいいます。

例えば、ある企業と取引を行うかどうかを検討する場合や、商品や技術の導入を検討する場合には、自社の経営情報や技術に関する情報などを、相手方に開示する必要があります。

また、業務提携や業務委託を行う場合や、共同研究を行う場合などにも、さまざまな秘密情報を相手方に開示することになります。

このように相手方に開示した秘密情報が、勝手に第三者の手に渡ったり、開示した目的以外の用途で使用されてしまうと、秘密情報を開示した会社は大きな損害を受けてしまいかねません。

そこで、開示した秘密情報を守るために、相手方に対して、秘密情報を適切かつ厳重に取り扱うよう義務づける必要があります。

その重要かつ有効な手段として、秘密保持契約を結ぶことが必要となるのです。

秘密保持契約を結ぶタイミングとは?

秘密保持契約の目的は、開示される秘密情報を守ることにあるので、取引の当事者間で秘密情報の授受を行う前の時点で、秘密保持契約を結ぶのが一般的です。

そのため、秘密保持契約は、多くの場合、契約交渉の段階や取引開始の段階で締結されます。

企業の中には、まれに、秘密情報を取引相手に渡し終わってからある程度の期間が経過して、秘密保持契約を結んでいないことに気が付くというケースも存在します。

そのような場合、急いで秘密保持契約を結ぶ必要がありますが、これは本来、適切なタイミングではありません。

秘密保持契約を結ぶまでの間は、相手方に秘密保持を明確に義務付けることができていないという状態です。

そのため、秘密保持契約を結ぶまでは、自社の秘密情報が十分に守られていないことになってしまうからです。

安心して自社の秘密情報を相手方に適切に管理させるためには、秘密情報を相手方に渡すまでに、秘密保持契約を締結するようにしましょう。

秘密保持契約が利用される場面

秘密保持契約は、企業の一方または双方が、相手方に自社の秘密情報を開示する必要がある場面で利用されます。

ある企業と取引を行うかどうかを検討する場合や、商品や技術の導入を検討する場合には、自社の経営情報や技術に関する情報などを、相手方に開示する必要があります。

また、業務提携契約や共同研究契約などを行う前の段階で、さまざまな秘密情報を相手方に開示することになります。

このように相手方に秘密情報を開示することとなる場合において、相手方に、秘密情報を適切かつ厳重な管理・保管をしてもらうように義務付けるために、秘密保持契約が利用されます。

秘密保持契約のメリットとデメリット

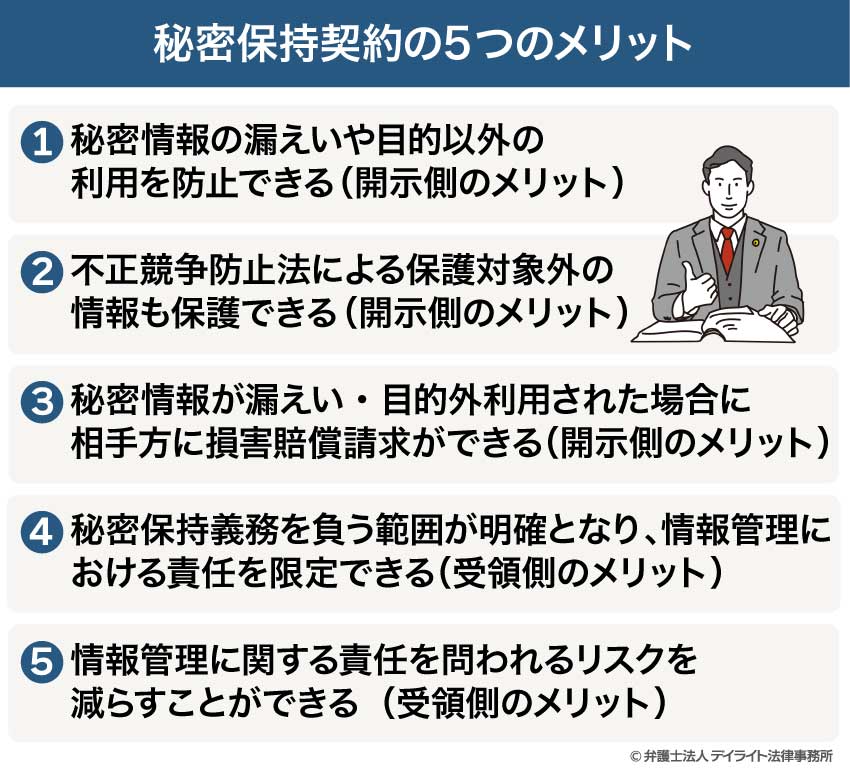

秘密保持契約のメリットとデメリットは、情報を開示する立場と、情報を受領する立場とで異なります。

秘密保持契約を結ぶ主なメリットとデメリットを整理すると、以下のようになります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

|

|

秘密保持契約の5つのメリット

①秘密情報の漏えいや目的以外の利用を防止できる(開示側のメリット)

秘密情報を開示する側の最大のメリットとしては、秘密保持契約を締結することで、相手方に渡す秘密情報が他人に漏えいすることや、目的以外に利用されることを防止できることです。

秘密保持契約を締結する場合、契約書において、秘密情報を無断で第三者に開示することを禁止する条項や、目的外利用を禁止する条項が設けられています。

これらの条項によって、情報を受領する側に対して、秘密情報の漏えいや目的外利用をしないよう、明確に義務づけることができます。

②不正競争防止法による保護対象外の情報も保護できる(開示側のメリット)

相手方が漏えいした情報が、不正競争防止法に規定されている「営業秘密」に該当する場合には、開示側は、不正競争防止法に基づき、相手方に対して、秘密情報をこれ以上利用・漏えいしないように差止めを請求することができます。

しかし、「営業秘密」に該当するための要件はかなり厳しいので、不正競争防止法に基づく差止め請求ができないケースも多くみられます。

このように「営業秘密」に該当しない情報が漏えいした場合でも、秘密保持契約において差止め請求に関する条項が定められていれば、秘密保持契約を根拠として差止めを請求できるというメリットがあります。

③秘密情報が漏えい・目的外利用された場合に相手方に損害賠償請求ができる(開示側のメリット)

秘密保持契約を結んでおけば、相手方が秘密保持契約に違反したことによって損害を受けた場合に、相手方に対して、秘密保持契約違反という債務不履行を理由として、損害賠償を請求することができます。

そのため、受領側が秘密情報を漏えいした場合や、目的外以外で利用をした場合において、それによって損害を受けた開示側は、受領側に対して損害賠償の請求が可能となるというメリットがあります。

④秘密保持義務を負う範囲が明確となり、情報管理における責任を限定できる(受領側のメリット)

秘密保持契約では、「秘密情報」に該当する情報はどのようなものかが明記されるのが通常です。

そのため、受領側としては、開示を受けた情報のうち、どのような情報が「秘密情報」として秘密保持義務を負うのか、その範囲が明確になるため、情報管理における責任を無限に追うというリスクを回避できるという点がメリットとして挙げられます。

⑤情報管理に関する責任を問われるリスクを減らすことができる(受領側のメリット)

秘密保持契約を結ぶことで、受領側はどのような方法で秘密情報を管理・保管すればよいのかという点や、どのような場合に契約違反となるのかという点が明確になります。

そのため、受領側としては、契約内容に沿って適切な秘密情報を管理することで、契約違反となるリスクを低減することができ、情報管理に関する責任を負うリスクを減らすことができるというメリットがあります。

秘密保持契約の5つのデメリット

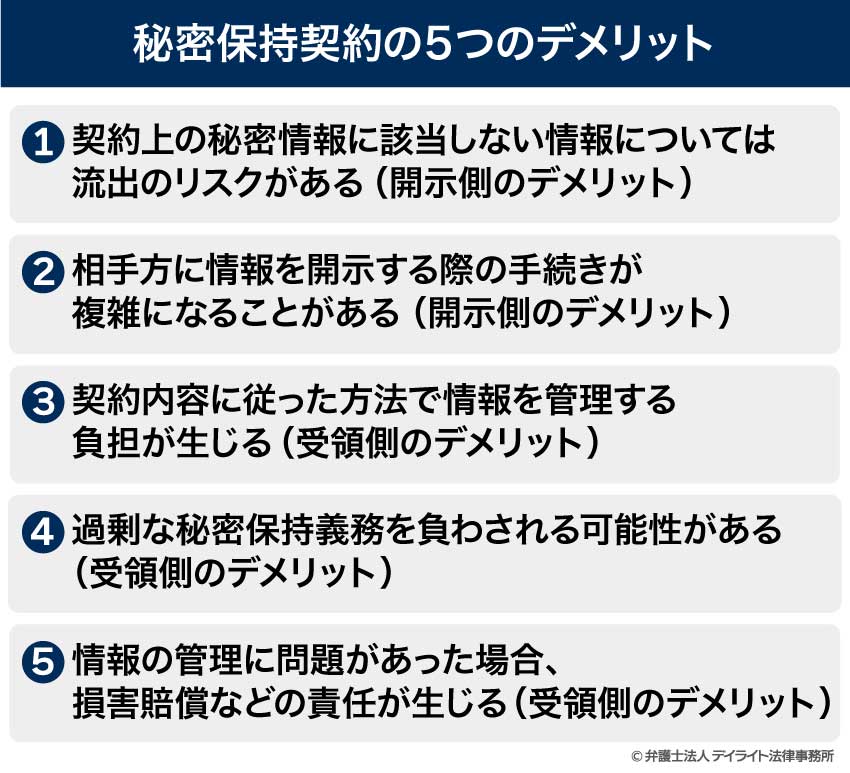

①契約上の秘密情報に該当しない情報については流出のリスクがある(開示側のデメリット)

秘密保持契約において定義された「秘密情報」に該当しない情報については、受領側は自由に第三者への開示や目的外利用ができることになります。

そのため、開示側のデメリットとして、秘密保持契約上の「秘密情報」に該当しない情報については流出してしまうリスクがあります。

②相手方に情報を開示する際の手続きが複雑になることがある(開示側のデメリット)

秘密保持契約では、「秘密情報」に該当するのは、「秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報」である旨が規定されることが多いです。

この場合、開示側としては、相手方に秘密義務を負わせるためには、開示する情報に逐一、「秘密である旨」を指定したうえで、書面か電磁的方法で開示しなければならないこととなります。

このように、情報を開示する際に必要な手続きが複雑となるケースがあるという点は、開示側のデメリットといえるでしょう。

③契約内容に従った方法で情報を管理する負担が生じる(受領側のデメリット)

秘密保持契約では、受領側の秘密情報の管理・保管方法が具体的に指定されることがあります。

たとえば、施錠できる室内の保管場所で厳重に管理することが契約で義務付けられた場合、受領側は、施錠のできない場所では秘密情報を保管することができないこととなります。

状況によっては、施錠できる保管場所を確保することが困難な場合もあり得るため、このように契約内容に従った方法で情報を管理する負担が生じる点は、受領側にとってデメリットとなります。

④過剰な秘密保持義務を負わされる可能性がある(受領側のデメリット)

秘密保持契約では、秘密保持義務を負う範囲のほか、秘密保持義務の具体的な内容が定められることがあります。

受領側としては、契約書案の作成・チェックの段階で、現実に対応・運用可能な内容の規定にしなければ、対応・運用が不可能または困難な内容の過剰な秘密保持義務を負わされかねないというデメリットがあります。

⑤情報の管理に問題があった場合、損害賠償などの責任が生じる(受領側のデメリット)

秘密保持契約を結ぶと、万が一、受領側が秘密情報を漏えいした場合や目的外使用をした場合、契約違反を理由として損害賠償責任などの責任を負うこととなります。

そのため、受領側の情報の管理に問題があり、秘密情報の漏えいなどが発生した場合には損害賠償責任などを負うこととなる点も、受領側のデメリットといえるでしょう。

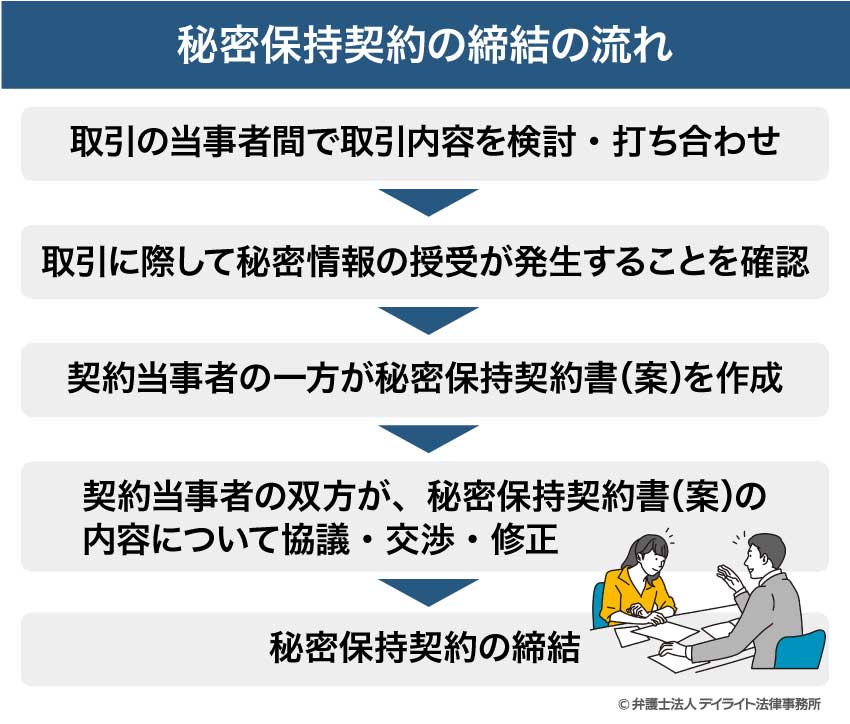

秘密保持契約の締結の流れ

秘密保持契約を締結するまでの一般的な流れは、以下のようになります。

秘密保持契約は、取引の当事者間で授受される秘密情報を守るために必要となる契約です。

そのため、まずは取引を行う当事者間で、どのような内容の取引を行うのかの検討や打ち合わせを行い、取引に際して秘密情報の授受が発生するかどうかを確認しましょう。

秘密情報の授受が発生する場合には、秘密保持契約を締結する必要があります。

この場合、一般的な方法としては、契約当事者の一方が秘密保持契約書(案)を作成したうえで、相手方がその内容を確認し双方で協議や交渉を重ねて、妥当な内容に修正していきます。

そして、修正した秘密保持契約書(案)の内容について、当事者双方が合意に至った場合には、その内容で秘密保持契約を締結します。

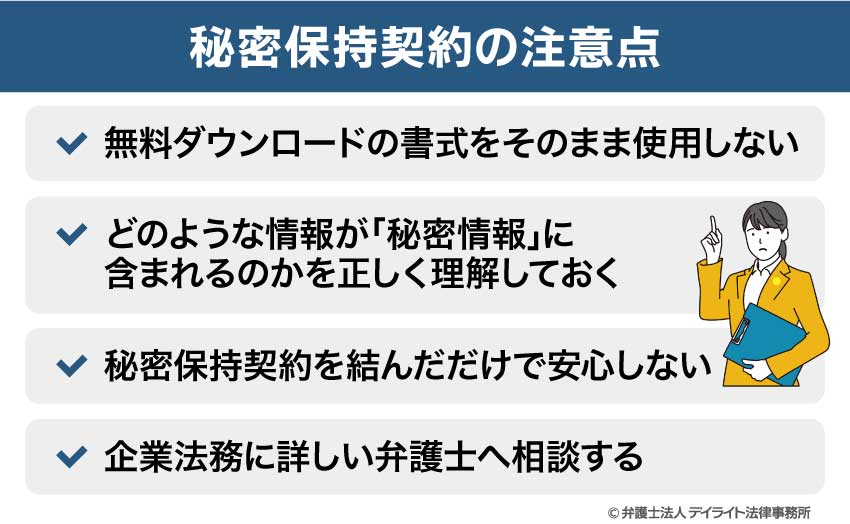

秘密保持契約の注意点

無料ダウンロードの書式をそのまま使用しない

秘密保持契約を締結しようという場合に、秘密保持契約書を一から作成するというのは、多大な時間と労力がかかってしまい、現実的ではありません。

そのため、秘密保持契約書のひな形を利用するのが一般的です。

ひな形の入手方法については、このページでも後ほど紹介しますが、インターネット上にあるさまざまな書式を無料でダウンロードして手に入れることができます。

しかし、無料ダウンロードの書式は、あくまでも一つのモデルであって、あらゆる取引についてそのまま使用できる内容ではありません。

秘密保持契約書のひな形の入手後、当事者間で協議や交渉をしながら、取引の実態に応じてアレンジを加えたうえで、秘密保持契約を結びましょう。

筆者の経験上、秘密保持契約書のボリュームは、A4判で2~3ページ程度であることが多いです。

しかし、開示される秘密情報の内容や性質などによって、秘密保持契約書のボリュームはかなり異なります。

例えば、重要な技術情報を開示する場合には、知的財産権に関する規定を盛り込むことが必須となることに加え、秘密情報の取り扱いなどに関して、一般的な秘密保持契約書よりもかなり詳細に規定することが考えられます。

このようなケースでは、A4判で5ページ以上の秘密保持契約書となることも珍しくありません。

取引や秘密情報の具体的な内容などにより、秘密保持契約書のボリュームは大きく変化することを知っておきましょう。

どのような情報が「秘密情報」に含まれるのかを正しく理解しておく

秘密保持契約書においては、通常、どのような情報が「秘密情報」に含まれるのかが明記されています。

この「秘密情報」の定義や範囲に関する規定をしっかりチェックしておかないと、後で大変な目に遭ってしまう危険があります。

例えば、「相手方に対して、秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報」が「秘密情報」とされている場合に、開示側が、秘密である旨を指定し忘れて、重要な技術情報を相手方に開示してしまったとします。

このようなケースでは、この技術情報は「秘密情報」に含まれないこととなるため、受領側は秘密保持義務を負わず、自由に第三者に開示したり目的外利用をすることができるということになってしまいます。

また、「相手方に対して開示する一切の情報」が「秘密情報」とされている場合、受領側は、相手方から開示を受けたすべての情報について秘密保持義務を負うこととなってしまいます。

その結果、重要でない情報であっても、相手方から受領した情報であれば、受領側はすべて厳格に管理しなければならなくなってしまい、不必要な管理コストや手間が発生することとなります。

このようなリスクを回避するために、「秘密情報」にはどのような情報が含まれるのかを正確に理解することが非常に大切です。

秘密保持契約を結んだだけで安心しない

開示側のよくある誤解として、「秘密保持契約を結んだのだから、秘密情報の管理については心配いらない」という点が挙げられます。

秘密保持契約を結んでも、このような油断は禁物です。

相手方の情報管理体制が不十分だと、秘密保持契約を結んでも、秘密情報の漏えいや目的外利用が発生するリスクが高いといえます。

秘密保持契約を結ぶ意義は、相手方である受領側に、「秘密保持契約を結んだ以上、契約違反を犯しては大変だ」という心理的なプレッシャーを与える点にあり、確実に秘密情報がしっかりと守られることが保障されるわけではないのです。

企業法務に詳しい弁護士へ相談する

秘密保持契約を結ぼうとする際に、どのような内容の契約書を作成すればよいのかが分からないということもあるでしょう。

また、秘密保持契約を締結した後も、どのような場合に契約違反となるのか等について、秘密保持契約書を読んでもよく分からないというケースもあります。

このような場合には、企業法務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

企業法務に詳しい弁護士は、豊富な法的知識や経験に基づき、妥当なアドバイスや解決方法を提示してくれます。

また、企業の顧問弁護士であれば、困ったときにいつでも随時、相談できます。

以下のリンク先では、秘密保持契約などの企業法務に詳しい弁護士を顧問弁護士にすることの必要性やメリットについて説明しています。

秘密保持契約書とは?

秘密保持契約書は、秘密保持契約を締結する際に用いられる契約書です。

秘密情報をしっかりと守るためには、具体的な秘密情報の内容や取引の実態などに応じて、適切な秘密保持契約書を作成することが大切です。

秘密保持契約書に盛り込むべき内容

秘密保持契約書に盛り込むべき一般的な内容は、以下のとおりです。

- ① 秘密情報を開示する目的は何か

- ② 「秘密情報」に該当する情報は何か

- ③ 開示された秘密情報についてどのような義務を負うか

- ④ 秘密情報をどのような範囲で使用できるか

- ⑤ 秘密情報をどのように返還・破棄するべきか

- ⑥ 秘密保持契約はいつまで有効か

- ⑦ 秘密保持契約の違反があった場合にどのような措置をとることができるか

① 秘密情報を開示する目的は何か

秘密保持契約書には、まず、どのような目的で秘密情報を開示するのかを記載しておくことが重要です。

秘密情報は、ここで定めた目的の範囲内でのみ使用できることとなるため、明確に記載するようにしましょう。

②「秘密情報」に該当する情報は何か

開示される情報のうち、「秘密情報」に該当するのはどのような情報なのかを定めておくことも、非常に重要です。

ここで定義された「秘密情報」に該当する情報のみが、秘密として取り扱われることになります。

そのため、開示される秘密情報の内容や重要性に応じて、過不足のないように定めることが望ましいでしょう。

③開示された秘密情報についてどのような義務を負うか

開示された秘密情報については、厳に秘密として保持する義務(秘密保持義務)を負い、原則として第三者に開示してはならないという義務を負うことを明記しましょう。

④秘密情報をどのような範囲で使用できるか

秘密情報は、秘密保持契約書で定められた目的でのみ使用でき、それ以外の目的で使用してはならないという点(目的外使用の禁止)も、必ず明記しましょう。

⑤秘密情報をどのように返還・破棄するべきか

秘密保持契約が終了した場合のように、秘密情報が不要となった際には、受領者は秘密情報を開示者に返還したり、廃棄したりする義務があることを定めます。

そのうえで、返還・廃棄の方法を、できる限り具体的に記載するようにしましょう。

⑥秘密保持契約はいつまで有効か

秘密保持契約の有効期間を定めるとともに、必要に応じて、秘密保持契約が終了した後も一定期間、秘密保持契約が有効となる旨を定めましょう。

これにより、秘密保持契約の終了後に、直ちに秘密情報が利用され被害が生じるというリスクを回避することができます。

⑦秘密保持契約の違反があった場合にどのような措置をとることができるか

受領者による秘密情報の漏えいや目的外使用があった場合にとることができる措置についても、秘密保持契約書に盛り込むべきです。

損害賠償請求ができるという規定のほか、相手方がこれ以上秘密情報を漏洩・利用しないよい差止め請求ができるという規定をすることが望ましいでしょう。

秘密保持契約書のテンプレート

以下のページでは、一般的な秘密保持契約書のひな形として、典型的な条項を記載した秘密保持契約書のテンプレートを掲載しています。

テンプレートは、無料でダウンロードできますので、ご自由にご利用ください。

秘密保持契約書のテンプレート(Word形式、PDF形式)を無料でダウンロードいただけます。

秘密保持契約のよくあるQ&A

![]()

収入印紙は必要?

印紙税法における課税文書に該当する契約書には、収入印紙を貼る必要があります。

しかし、一般的な秘密保持契約書は、この課税文書に該当しないため、収入印紙を貼らなくてよいのです。

ただし、秘密保持契約書であっても、その中に、課税文書に該当する内容が含まれている場合には、例外的に収入印紙を貼る必要があります。

例えば、業務委託や請負、継続的取引の基本となる契約書の内容が、秘密保持契約書の中に記載されている場合には、収入印紙を貼らなくてはなりません。

![]()

秘密保持契約を変更することは可能?

秘密保持契約を締結した後であっても、事情の変化などを理由に、秘密保持契約の内容を変更する必要に迫られることがあります。

そのような場合には、契約当事者間で、すでに締結した秘密保持契約のどの条項を変更すべきかを協議し、合意に至れば、秘密保持契約を変更することができます。

秘密保持契約を変更する際に、すでに結んでいる秘密保持契約書を全面的に作り変えるというのは手間がかかります。

そのため、すでに結んでいる秘密保持契約書のうち、変更する部分だけを書き出した「覚書」(「変更覚書」ということもあります。)を締結するのが一般的です。

![]()

秘密保持契約を従業員と締結できる?

従業員と秘密保持契約を締結することによって、自社の技術情報や顧客情報などの秘密情報を、従業員が外部に漏えいしたり、勝手に使用したりするリスクを減らすことが可能となります。

また、秘密保持契約は、正社員や契約社員だけでなく、派遣社員やアルバイト社員など、すべての従業員との間で締結することができます。

自社の秘密情報をしっかりと守るためにも、すべての従業員と秘密保持契約を結ぶ必要性がないか検討するのが重要です。

なお、多くの企業では、以下のリンク先のような誓約書の形式によって、従業員と秘密保持契約を結ぶという方法がとられています。

一般的には、採用時または入社時に、誓約書などにより会社と従業員が秘密保持契約を結ぶことが多いです。また、従業員の退職時にも、在職中に知り得た秘密情報について、その従業員が退職した後も一定期間は使用できないようにするために、秘密保持契約を結ぶこともあります。

![]()

秘密保持契約を個人間で締結できる?

秘密保持契約の締結は、企業であるか個人であるかは問われないからです。

フリーランスなどの個人事業主であっても、業務を受注する際に秘密保持契約を締結するケースがよく見られます。

![]()

秘密保持契約の内容を第三者開示できる?

秘密保持契約では、多くの場合、秘密情報に関する秘密保持義務のほか、秘密保持契約の存在自体、つまり、その秘密保持契約で定められている内容を、第三者に開示することが原則として禁止されているからです。

なお、多くの秘密保持契約書では、例外的に、相手方から事前の承諾を得た場合には、秘密保持契約の内容を第三者に開示することができる旨が定められています。

![]()

相手が契約を破ったらどうなるの?

また、秘密保持契約書において、秘密情報の開示側が、相手方(受領側)に対して、秘密情報をこれ以上利用・漏えいしないよう差止めを請求できることを明記することで、契約に基づいて差し止め請求をすることもできます。

まとめ

以上、秘密保持契約について、その必要性や締結するメリット、さまざまな注意点などについて説明しました。

秘密情報を開示する側としては、相手方に自己の重要な情報を適切に取り扱ってもらうようにするために、また、受領する側としては、秘密保持義務を負う範囲などを明確にするために、合理的な内容の秘密保持契約を締結することが求められます。

したがって、どちらの立場の場合でも、秘密保持契約に関しては、企業法務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

デイライトでは、企業法務に注力する企業法務部に所属する弁護士が複数所属しており、秘密保持契約書の作成やチェックといったリーガルサービスを提供しております。

顧問弁護士としても多くの企業の皆様にご利用されております。

企業の顧問弁護士であれば、困ったときにいつでも随時、相談できます。