弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

成果を上げるには

組織において、成果をあげるためには、どうすればよいか。

組織において、成果をあげるためには、どうすればよいか。

組織は、一定の目的をもって組織されており、そのために成果をあげていかなければなりません。

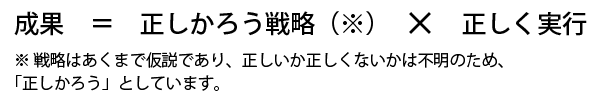

成果は、戦略を正しく実行することによって生み出されます。

式に表すと、次のようになります。

では、この「戦略」と「実行」はどちらが難しいでしょうか?

これは、一般的には実行の方が難しいと考えます。

なぜなら、「戦略」については、独りで(または外部の優秀なコンサルタントの助言を得て)立案可能です。

しかし、「実行」は、独りでは不可能であり、周囲を巻き込む必要があります。

すなわち、他者をリードする必要があるのです。

他者をリードするためには

ピーター・F・ドラッカーは、リーダーの定義について、「付き従う者がいる」ことと紹介しています。

これによれば、他者をリードするには、他者からの「信頼の獲得」が極めて重要となります。

これに対して、信頼を得ていなくても、命令によって他者を強制的に動かすことができるという見解もあるでしょう。例えば、会社において、上司が部下に対し、業務を命ずると、部下はその業務を行います。

しかし、このようなポジション・パワーによるリードは、他者が「義務的に動く」ことはあっても、「付き従う」わけではありません。組織として、成果を上げるためには、メンバーの義務的な行動ではなく、自発性が重要となります。そのためにリーダーとフォロワーとの信頼関係が前提となります。

では、どのようにすれば、信頼を得られるでしょうか。

信頼を得るためには、知識、経験、人格等様々な資質が必要です。信頼は、また、一朝一夕に形成されるものではありません。これはとても難しいことのように思えます。

しかし、他者をリードするために、最も重要ことは、まず、自らをリードする努力を継続するということです。

リーダー自らが成長している姿を見せなければ、他者は動きません。

したがって、「率先垂範」は、リーダーの大切な仕事といえます。

なお、率先垂範については、過干渉と誤解しないように注意してください。すなわち、リーダーが頑張れば頑張るほど、周囲の主体性を奪ってしまうことがあります。過干渉とならないようにするために、リーダーは状況に照らして、自分が何をすべきかを常に考える必要があります。

リーダーの役割

リーダーの役割としては、以下のものがあげられます。

① 人々の意識と関心を常に「外」に向けさせる。そして、変化を予想させる。

② 部分最適に陥らず、全体に視点を高めさせる。そのために、情報の質・量の格差を減らす意思疎通に意を用いる。(見える風景を合わせる)

③ 変わることは=自己成長=顧客価値増大と捉えられるメンタリティと現状に飽き足らずより高みを目指すチャレンジ精神を自ら体現し、組織の常識にする。

前述したとおり、他者をリードしようとする者は、まずは自らをリードしなければなりません。

したがって、上記①から③のことをリーダー自身が実践していることが不可欠です。

なお、会社組織において、リーダーとしての役割が求められるのは、必ずしも、「上司」等の上の立場の人間だけではありません。同僚や、また、自分の部下でも、リーダーとなります。

前述したとおり、他者をリードするためにポジション・パワーは不要です。

会社組織において、企業理念等を実現するためには、「全社員がリーダーシップを発揮できること」が最善の状態です。

会社組織において、企業理念等を実現するためには、「全社員がリーダーシップを発揮できること」が最善の状態です。

まさに、会社経営とは、「目的に向かって、他人に事をなしてもらうこと」といえます。

全社員にこのようなリーダーシップを発揮してもらうためには、一人一人のオーナーシップ(経営者意識)を育てることが重要です。

そのためには、一人一人に、「自分がなにを成し遂げたいのかという意志(志)」を持ってもらうこと、また、「なぜ成長しなければならないのか」を意識してもらうことがポイントとなります。

ビジネスパーソンが陥りがちな罠(視野狭窄)

他者をリードしようとする場合、視野狭窄となってしまい、うまくリードできないことがあります。

視野狭窄に陥る原因は次のようなことがあげられます。

①同一業務に2〜3年:慣性から置かれた環境に染まり、周囲や全体に対する注意力が散漫となる。

②忙しすぎる状態:思考停止や盲目的行動に陥りやすい。

③周囲から高い評価を受けている状態:油断や隙が出やすくなる。

視野狭窄への対応策として、以下をご紹介します。

① 適材適所を意識した、定期的な業務変更や配置転換

② 組織が成長すればするほど、権限の移譲が必要

③ 厳しい評価を伝える者の存在

④ 客観的な「事実」を見ること。例えば、売上等の数字は嘘をつかない。