弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

「フリーランス保護新法」とは、フリーランスとして安心して働ける環境を整え、会社とフリーランスの間の取引を適正化するために、新しく作られた法律です。

2023年5月に成立し、2024年11月から施行されています。

フリーランスとお取引のある会社には各種義務が課されており、対応が必要です。

この記事では、このフリーランス保護新法について、成立の背景や、基本情報、規制や罰則の内容、よくあるQ&Aなどについて網羅的に解説しています。

ぜひ、ご参考になさってください。

目次

フリーランス保護新法とは?

改めて、フリーランス保護新法とは、会社がフリーランスの方に業務を委託する際に守らなければならないルールを定めた法律です。

これまで、会社とフリーランスの取引には、会社と従業員の関係の間で従業員を保護するための労働法のような法的な保護が手薄でした。

フリーランス保護新法は、その隙間を埋め、フリーランスの方々がより安心して、依頼主である会社と対等に近い立場で取引ができるようにすることを目指す法律といえます。

フリーランス保護法の正式名称

この法律の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。

「特定受託事業者(とくていじゅたくじぎょうしゃ)」というのが、この法律でいう「フリーランス」を指す言葉です。

「取引の適正化等」というのは、会社とフリーランスの間で行われる仕事のやり取りを、お互いにとって公平で納得のいくものにしましょう、という意味合いです。

ぜひ、法律の正式な名称についてもこの機会に知っておきましょう。

フリーランス保護法の成立日と施行日

フリーランス保護新法は、2023年5月12日に国会で成立しました。

そして、2024年11月1日に施行されています。

ですから、本記事作成時点の2025年現在、フリーランスの方とお取引される事業者は、必ずフリーランス保護法を意識し、これを守っている必要があります。

フリーランスとは?

フリーランス保護新法では、保護の対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と呼んでいます。

「フリーランス(特定受託事業者)」とは、「会社などに雇われず、自分の事業として、自分一人で会社などから仕事を引き受けている人」です。(より詳しい定義は「対象となる当事者・取引の定義」で後述します)

なお、個人事業主の方だけでなく、会社の形態を取っているいわゆる一人会社の場合もフリーランスになります。

見落としがちですので注意しましょう。

なぜフリーランス保護法ができたのか

フリーランス保護新法が生まれた背景の一つは、フリーランスという働き方が社会に定着し、その数が増加したことです。

多様な働き方が広がる中で、フリーランスが安心して働ける環境を整備することが、社会全体の活性化につながるという認識が高まってきました。

また、フリーランスが、会社との取引において不利な立場になりやすい構造があることも背景です。

会社とフリーランスの間には、情報の量や交渉力に差があることが少なくありません。

会社側が契約の経験や知識が豊富である一方、フリーランス側は個々人で対応しなければならないため、不利な条件を受け入れてしまったり、契約内容が曖昧なまま仕事が始まってしまったりすることがあります。

これにより、報酬の未払いや一方的な減額、突然の契約解除といったトラブルが発生しやすくなっていました。

このような背景事情から、フリーランス保護法が新たに作られることになったわけです。

フリーランス保護法と下請法との違い

フリーランス保護新法とよく似ている法律に「下請法」があります。

どちらも、取引における弱い立場の人を守るための法律ですが、いくつかの重要な違いがあります。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)の間の取引を公正にするための法律です。

主に、製造業や修理業、情報成果物作成委託、役務提供委託といった分野が対象となります。

下請法の一番の目的は、親事業者による下請事業者への支払遅延や買いたたき、無理な返品といった不当な行為を取り締まることです。

では、フリーランス保護新法と下請法はどこが違うのでしょうか?

主な違いを簡単にまとめると以下のとおりです。

| フリーランス保護法 | 下請法 | |

|---|---|---|

| 規制の対象者 | 主に個人が対象 ※一人会社も対象 |

主に会社が対象 資本金による適用基準あり |

| 規制の内容 | 働く環境の整備(ハラスメント対策)などを含み、幅広い | 特定の種類の取引に限定してい不当な行為が禁止される ※書面交付義務もあり |

主に法人間の取引を対象としています。

特に、親事業者と下請事業者の間の資本金の額によって、法律が適用されるかどうかが決まるのが大きな特徴です。

例えば、製造委託の場合、親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者の資本金が3億円以下(または個人)の場合などに適用されます。

情報成果物作成委託や役務提供委託の場合も、資本金の基準が定められています。

会社などの事業者から業務委託を受ける「個人」であるフリーランス(特定受託事業者)を主な対象としています。資本金による制限はありません。

小規模な会社(法人)がフリーランスとして業務を受託する場合も、一定の要件を満たせば対象となる可能性がありますが、主な焦点は個人です。

主に、親事業者による不当な行為(支払遅延、買いたたき、返品、購入・利用強制など)を規制することに重点が置かれています。

発注書面の交付義務や書類の作成・保存義務なども定められています。

下請法と同様の支払期日に関する規制や、契約条件の明示義務などがあるだけでなく、さらに幅広い内容が含まれています。

特に、ハラスメント対策や育児介護等と両立するための配慮義務といった、下請法にはないフリーランス保護法独自の規制が設けられています。

これは、フリーランスが個人として働く上で直面しやすい、対人関係のトラブルやライフイベントとの両立といった課題に対応するためです。

フリーランス保護法と独禁法との違い

フリーランス保護新法と「独禁法」も、取引の公正さを目的とする点で共通点がありますが、その役割と適用範囲には違いがあります。

フリーランス保護新法と独禁法の違いは以下の点です。

| フリーランス保護法 | 独禁法 | |

|---|---|---|

| 目的 | フリーランスの保護 | 公正な競争環境を守る |

| 規制の対象 | フリーランスと取引する会社に具体的な禁止行為を定める | 内不公正な取引方法 ※やや抽象的な定めにとどまる容 |

| 適用範囲 | フリーランスと取引する会社のみに適用 | すべての事業者間の取引で適用 |

市場全体の公正な競争環境を守ることを目的としています。

個別の取引における問題も規制対象となり得ますが、その視点は「それが競争全体に悪影響を与えないか」という点にあります。

個別の会社とフリーランスの間の取引に焦点を当て、フリーランスという弱い立場の個人を具体的な不当な行為から保護することを目的としています。

独禁法が「市場全体」というマクロな視点で競争を保護するのに対し、フリーランス保護新法は「個別の取引当事者(フリーランス)」というミクロな視点で個人を保護する、という違いがあります。

「不公正な取引方法」として様々な行為が包括的に規制されていますが、個別の取引における具体的な義務(例:契約条件の明示、支払期日規制、ハラスメント対策義務など)を詳細に定めているわけではありません。

会社がフリーランスに対して行うべき具体的な義務や禁止行為を明確に定めています(例:契約条件の書面等による明示、報酬の60日以内の支払期日規制、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策のための相談窓口設置など)。

フリーランス保護新法の方が、会社がフリーランスとの取引において具体的に何をしなければならないか、何をしてはいけないか、というルールがより明確に定められています。これにより、フリーランスは具体的な法律の条文を根拠に権利を主張しやすくなります。

全ての事業者間の取引に広く適用される可能性があります。

特定の要件を満たす「特定受託事業者(フリーランス)」と、そこへ業務を委託する「特定業務委託事業者(会社等)」との間の取引に限定して適用されます。

独禁法は取引の種類や当事者を問わず広く適用される一般的な法律である一方、フリーランス保護新法はフリーランスという特定の働き方に特化した、より具体的な法律です。

フリーランス保護法と労基法との違い

フリーランス保護新法と労働基準法(労基法)は、働く人を保護するという点では共通していますが、保護される対象が「雇用されているかどうか」で異なります。

労基法(労働基準法)は、会社と「雇用契約」を結んで働く従業員 =「労働者」を保護するための法律です。

労働時間、休憩、休日、賃金、解雇のルールなど、労働者が安心して働けるための最低限の労働条件を定めています。

一方、フリーランス保護法は、会社と「業務委託契約」などを結んで仕事をするフリーランスを保護するための法律です。

労基法が労働者の「働き方そのもの」(時間、休日、賃金など)についてのルールを定めているのに対し、フリーランス保護法は、主に業務委託の取引における公正さや、働く上での環境整備(ハラスメント等)に焦点を当てたルールを定めています。

フリーランスガイドラインとは?

いわゆる「フリーランスガイドライン」とは、フリーランス保護法やその他フリーランスに関連のある法律に触れながら、フリーランスの働く環境の整備について具体的に記載したもので、国(内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省 )によって作成・公表されている指針です。

正式には、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」という名称です。

引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン|厚生労働省他

フリーランス保護法だけでは不明確な部分を、できるだけ具体化することで、法律が正しく理解され、適正なフリーランスとの取引が促進されることを目的としています。

もちろん、ガイドラインは、法律そのものではありませんが、フリーランス保護法の順守や、フリーランスの働き方改善に努める企業にとっては大変役に立つものです。

ぜひ、この記事と合わせてフリーランスガイドラインもご参照ください。

フリーランス保護法の対象となるのは?

続いて、フリーランス保護法が一体どのような人や、どのような取引を対象としているのかを、具体例を交えながら解説していきます。

対象となる当事者・取引の定義

この法律では、保護の対象となるフリーランスの方を「特定受託事業者(とくていじゅたくじぎょうしゃ)」と呼び、フリーランスの方に仕事を発注する会社などを「業務委託事業者(ぎょうむいたくじぎょうしゃ)」と呼んでいます。

そして、この法律が適用される「取引」は、「業務委託」のみです。

それぞれについて見ていきましょう。

保護される対象の当事者

この法律の保護の対象となる「特定受託事業者」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

- ① 個人であって、従業員を使用しないもの

- ② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

つまり、従業員を使用せずに仕事を受注している個人事業主または法人のことです。

フリーランスといえば個人事業主のイメージが強いですが、法人であっても、②のような、一人会社の場合には保護の対象になる点に注意が必要です。

このような人が業務委託を受ける場合(業務受託をする場合)には、フリーランス保護法の保護を受けることになります。

(定義)

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 個人であって、従業員を使用しないもの

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

規制の対象となる当事者

一方、この法律で規制を受けるのは、フリーランス(特定受託事業者)に業務委託を行う事業者です。

これを「業務委託事業者」といいます。

その中でも、以下のいずれかに該当する場合には、「特定業務委託事業者」に該当し、より細かい規制を受けることになります。

- ① 個人であって、従業員を使用するもの

- ② 法人であって、二人以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの

上でご説明した、「特定受託事業者」と真逆の定義になっています。

特にフリーランス保護法を意識する必要性が高いのは、この①または②に該当する特定業務委託事業者です。

ご自身やご自身の会社がこれに該当することも多いと思いますので、注意しましょう。

「業務委託事業者」とは、「特定受託事業者」、つまりフリーランスの方に対して業務を委託する事業者、主に「会社」のことを指します。

この法律では、会社の規模(大会社か中小会社かなど)による区別はありません。個人に業務委託をする会社であれば、どのような規模であってもこの法律の対象となる可能性があります。

業務委託

この法律が対象とする取引はフリーランスへの「業務委託」です。

フリーランス保護法では、以下の①または②のいずれかに該当するものを「業務委託」としています。

- ① 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。

- ② 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。

対象となる具体例

上の説明は見慣れない言葉が多くてイメージが湧きにくいかもしれませんので、実際にフリーランス保護法が適用される可能性が高い具体的な取引事例を見ていきましょう。

ある会社が、自社のウェブサイトのデザインやコーディングを個人のウェブデザイナーに依頼している場合にはフリーランス保護法の規制対象になる業務委託取引になる可能性が高いです。

例えば、毎月新しいキャンペーンページの作成を依頼したり、既存ページの改修を定期的に依頼したりするケースがこれにあたります。

ソフトウェアやアプリケーションの開発、ウェブシステムの改修などを個人のエンジニアやプログラマーに継続的に依頼している場合も業務委託として規制される可能性が高いです。

経営戦略、マーケティング、IT導入などについて、個人のコンサルタントや専門家に継続的にアドバイスやサポートを依頼している場合も規制対象の取引になる可能性が高いです。

定期的なミーティングや報告書の提出といったサービス提供が対象となります。

飲食物や商品の配達、特定の物品の運送などを個人の配達員や運送業者に継続的に依頼している場合も規制の対象となる可能性が高いです。

いわゆるギグワーカーと呼ばれる働き方の一部も、この法律の対象となり得ます。

これらの事例はあくまで一部ですが、会社がフリーランスのスキルや労働力に依存する形で業務委託を行っている場合に、フリーランス保護法の対象となる可能性が高いと言えます。

フリーランス保護法の内容

ここからは、いよいよフリーランス保護法が具体的にどのようなルールを定めているのか、特に発注する側である「業務委託事業者」(主に会社)にどのような義務が課されるのかについて、解説していきます。

取引条件の明示義務(3条)

まず、会社がフリーランスの方に業務を委託する際に、最も基本となる義務が「取引条件の明示義務」です。

これは、契約を結んだ場合には直ちに、取引に関する重要な事項を、書面やメールなどでフリーランスの方に伝えなければならない、というルールです。

具体的には以下の事項を明示する必要があります。

- ◎ 業務委託事業者の社名、氏名、屋号など

- ◎ 業務委託日

- ◎ 受託者の給付の内容

※品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要がある。

知的財産権が発生する場合にそれを発注者に譲渡・許諾させる場合は、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要がある - ◎納期

- ◎引渡しの場所またはサービスの提供を受ける場所

- ◎発注者が検査をする場合は検査を完了する期日

- ◎報酬の額

※具体的な金額の明示が困難なやむを得ない事情がある場合は報酬の算定方法を明示し、具体的な金額が確定した後にすみやかに明示する - ◎支払期日

- ◎現金以外の方法で報酬を支払う場合はそれに関する事項

- ◎以上のうち内容が定められないことについて正当な理由がある事項については、定められない理由と、その事項について定めることとなる予定期日(定めた後は、直ちに補充の明示が必要です)

なお、この義務は、業務委託事業者すべてに課される義務です。特定業務委託事業者に限定されていないことに注意しましょう。

(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

報酬の支払期日に関する義務(4条)

フリーランスの方が納品した成果物や提供したサービスについて、会社が受け取った日、またはサービス提供が完了した日から起算して、最長でも60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払期日を設定し、それまでに報酬を支払わなければならない、という義務があります。

これも、下請法と類似の規制になります。

なお、再委託の場合の例外ルール(30日ルール)については「フリーランス保護法についてのQ&A」で後述しています。

各種禁止事項(5条)

フリーランス保護法では、特定業務委託事業者が1ヶ月以上の期間フリーランスへ業務委託する場合において、各種の禁止事項を定めています。

具体的には以下の7つの禁止事項があります。

- ① 【受領拒否】特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること

- ② 【報酬の減額】特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること

- ③ 【返品】特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと

- ④ 【買いたたき】通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること

- ⑤ 【購入・利用強制】正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

- ⑥ 【不当な経済上の利益の提供要請】自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

- ⑦ 【不当な給付内容の変更・やり直し】特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

募集情報の的確表示(12条)

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際には、虚偽の表示や誤解を与える表示をせず、内容を正確かつ最新のものに保つことが義務付けられます。

育児介護等と業務の両立に対する配慮(13条)

特に6か月以上の業務委託については、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるように、フリーランス側からの申し出に応じて必要な配慮をする必要があります。

ハラスメント対策に関する義務(14条)

会社は、フリーランスの方に対しても、優越的な関係を背景とした言動や性的な言動によって、フリーランスの方の就業環境を害するようなハラスメントを行ってはならないのはもちろんですが、ハラスメント対策のための相談窓口の設置や相談への対応など、事業者に体制整備の義務が課されています。

中途解除等に関する事前通知義務(16条)

会社が、6ヶ月以上の継続的な業務委託契約を、会社側の都合で途中で解除したり、更新せずに終了させたりする場合、原則として、契約終了日の30日前までにフリーランスの方にその旨を通知しなければなりません。

また、予告の日から解除日までにフリーランスの方から理由開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないとされています。

フリーランス保護法違反時の罰則

続いて、フリーランス保護法に違反した場合に課される可能性のある「罰則(ばっそく)」や、公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)や中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう)といった国の機関から受ける可能性のある「行政措置(ぎょうせいそち)」について、ご説明します。

法律違反に対する行政措置

フリーランス保護法に違反する行為があった場合、すぐに刑事罰(罰金など)が科されるわけではありません。

まずは、公正取引委員会や中小企業庁といった国の機関が調査を行い、違反が確認された場合には、段階的に行政措置が取られるのが一般的です。

具体的には、報告徴収・立入検査の形で調査が行われます。

その結果を受けて、場合によっては指導・助言、勧告、命令、公表といった措置がとられます。

特に重い勧告、命令、公表については、会社の社会的な信用を失うリスクが高いため、その前段階で慎重に対応するよう努めましょう。

フリーランス保護法に定められた罰則

上記の報告徴収や立入検査、命令を拒否したり、虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金を科されるおそれがあります。

また、法律で定めるハラスメント防止措置に関する報告をせず、または虚偽の報告をしたときには20万円の過料を科されるおそれがあります。

フリーランス保護法の相談窓口

フリーランス保護法については、複数の行政機関が相談窓口を設置しています。

いずれも無料で相談対応に乗ってもらえますので、お悩みがある場合にはまずこれらの窓口に問い合わせるのが有効です。

以下で各窓口のURLをご紹介します。

もっとも、行政機関ですので、踏み込んだ回答や支援をしてくれないことも事実です。

もしより踏み込んだサポートや支援が必要と感じた場合には、企業法務に強い弁護士へ相談されることをおすすめします。

公正取引委員会

中小企業庁

参考:中小企業庁の相談窓口一覧

厚生労働省

参考:厚生労働省の相談窓口一覧

企業法務に強い弁護士に相談する

弁護士は、法律の専門家として、個別の法律問題について専門的なアドバイスや、依頼者の代理人として相手方との交渉、訴訟などの法的手続きを行います。

フリーランス保護法に関するトラブルについて、会社側、フリーランス側、どちらの立場からも相談することができます。

デイライト法律事務所では、フリーランス保護法に関するご相談を含め、企業法務に関する幅広い問題に対応しております。

会社側のご担当者様からのご相談はもちろん、フリーランスとして活動されている方からのご相談も受け付けております。

フリーランス保護法に関する疑問やトラブルでお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

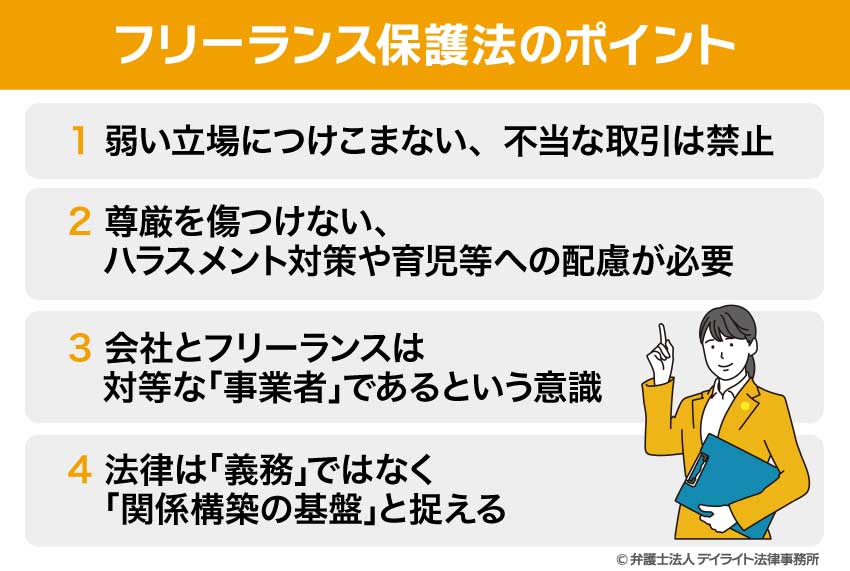

フリーランス保護法のポイント

これまでの内容を踏まえて、私たちがフリーランス保護法を理解し、適切に対応するために、会社の立場で、特にどのような点に注目すべきでしょうか?

特に重要となるポイントを以下のように整理しましたのでご参考にされてください。

ポイント1 弱い立場につけこまない、不当な取引は禁止

フリーランス保護法は、上述の通り各種禁止事項をおいています。

その内容は多岐にわたりますが、フリーランスという相手の弱い立場につけ込んで不当な取引をしない、という意識をもって取引をすることで禁止行為を回避しやすくなります。

ポイント2 尊厳を傷つけない、ハラスメント対策や育児等への配慮が必要

フリーランス保護法は、取引条件の明示や60日以内の支払期日設定など、取引適正化のための規制に目がゆきがちです。

しかし、ハラスメント対策や育児等への配慮も必要となることを忘れないようにしましょう。

ポイント3 会社とフリーランスは対等な「事業者」であるという意識

フリーランス保護法全体に通じる重要な考え方は、会社(業務委託事業者)とフリーランス(特定受託事業者)は、雇用関係にある「従業員」と「会社」ではなく、あくまで「事業者」として対等な立場で取引を行う、という意識です。

これが徹底できれば、すべての義務や、禁止事項回避が容易になるはずです。まずは会社・役職員の意識改革が重要です。

ポイント4 法律は「義務」ではなく「関係構築の基盤」と捉える

最後に、フリーランス保護法への対応を、単に守らなければ罰則がある「面倒な義務」と捉えるのではなく、フリーランスとの良好なビジネスパートナーシップを築くための「基盤」と捉えることが重要です。

フリーランス保護法をきっかけにして、良好な関係づくりに前向きに取り組まれてください。

フリーランス保護法についてのQ&A

次に、フリーランス保護法に関するよくある疑問について、Q&A形式でお答えします。

![]()

フリーランス新法で30日ルールとは?

再委託において、元委託の支払期日がフリーランスに明示された場合には、以下のとおりに対応する必要があります。

- ① フリーランスへの報酬支払期日(再委託分の支払期日)は、元委託の支払期日から30日以内に、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。

- ② フリーランスへの報酬支払期日を定めなかったときは元委託支払期日を報酬支払期日とみなす。

- ③ ①に違反して報酬支払期日を定めたときは、元委託の支払期日から30日経過した日を、報酬支払期日とみなす。

再委託の場合、前述の支払期日60日ルールが適用されてしまうと、フリーランスへの支払い期限が短すぎることとなり、フリーランスへ仕事を依頼することがそもそも現実的ではないことになります。

そこで、このような例外ルールが設けられたというわけです。

第四条 3 前二項の規定にかかわらず、他の事業者(〜「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(〜「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合(前条第一項の規定により再委託である旨、元委託者の氏名又は名称、元委託業務の対価の支払期日(〜「元委託支払期日」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して三十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

4 前項の場合において、報酬の支払期日が定められなかったときは元委託支払期日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して三十日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。

![]()

フリーランス新法の対象となる金額はいくらですか?

![]()

取引条件の明示は、口頭だけでも問題ないですか?

![]()

フリーランス側が何か義務を果たさなかった場合、罰則はありますか?

![]()

会社が業務委託契約ではなく、別の契約形式(例えば、請負でも委任でもない独自の名称の契約)を使えば、この法律の対象外になりますか?

まとめ

ここまで、フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)について、その「対象となるのはどのような人や取引なのか」から始まり、会社に課される「具体的な義務」、違反した場合の「罰則や行政措置」、「相談窓口」、そして特に押さえておくべき「ポイント」や「よくある疑問」について、詳しく解説してきました。

フリーランスとして働く人が増え、働き方が多様化する現代において、このフリーランス保護法は、会社とフリーランスの方がお互いを尊重し、対等な立場で、より公正で透明性の高い取引を行うための、重要な法律と言えます。

フリーランス保護法は、会社にとってはこれまでの取引慣行を見直すきっかけとなり、フリーランスにとっては自身の権利を守るためのよりどころとなる法律です。

まだ新しい法律ですから、ぜひこのページの解説をきっかけにして、今からでもフリーランス保護法対応を進めていただければと思います。

そして、対応の過程で生じる疑問や不安、お悩みをお持ちになった方は、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

フリーランス保護法は新しい法律であり、その解釈や個別のケースへの適用には専門的な知識が必要です。

自己判断で誤った対応をしてしまうと、法律違反のリスクを負ったり、トラブルがさらにこじれてしまったりする可能性があります。

私たちデイライト法律事務所では、フリーランス保護法に関するご相談をはじめ、企業法務に関する幅広い問題に対応しています。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。