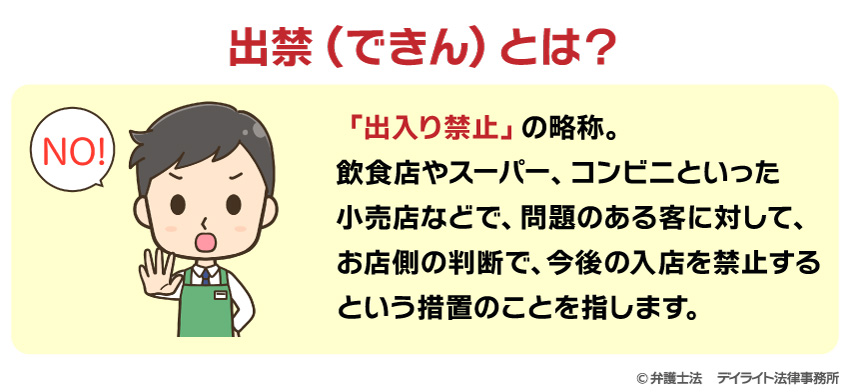

「出禁(できん)」とは、飲食店やコンビニ、スーパーなどのお店が、迷惑行為をしたお客さんに対して、今後の入店を断る対応のことです。

では、お店がこのように一方的に入店を拒否することは、法律上も認められるのでしょうか?

この背景には、民法の「契約自由の原則」という考え方があります。

これは、「取引相手は自由に選んでよい」というルールであり、お店が「この人には商品を売らない」「サービスを提供しない」と判断することも原則として可能なのです。

このページでは、出禁の法律上の効力や、出禁にしたい相手への伝え方や注意点などについて、弁護士が解説します。

出禁とは?

飲食店やスーパー、コンビニは、お客様に来てもらって食事をしてもらったり、商品を購入してもらったりすることで売上をあげるわけですので、通常は多くの人に来てもらうために、日々様々な工夫をしています。

例えば、広告を出したり、割引サービスを実施したり、SNSでお店の情報を発信したりといった活動です。

しかしながら、お店側として、「この人には来てもらいたくない」というケースがあるのも事実です。

具体的に、お店側が「出禁」を検討するケースとしては、以下のようなものが考えられます。

出禁になる主な理由とは?お店が検討する主なケース

犯罪行為をした場合

店内のものを万引きする(窃盗)、レジのお金を盗む(強盗)、商品やお店の備品を壊す(器物損壊)、酔っ払って暴れて暴力を振るう(暴行、傷害)といった犯罪をお店で行われた場合です。

このような犯罪行為があった場合、店舗としては「再度の来店を断りたい」と考えるのは当然の対応といえるでしょう。

悪質なクレーマー

クレームそのものは、顧客から自分のお店に対する貴重な声として、耳を傾けなければならないのが通常です。

「クレームは宝の山」という言葉もあるくらいですので、重要なものであることは間違いありません。

しかしながら、近年は、客だから大切にされて当たり前、どんなことでもクレームをいえば自分にとって有利に対応してもらえる、お客様は神様だといった考えを強くもって、攻撃的にお店を威嚇するようなクレームを出してくる、いわゆる「クレーマー」がいます。

最近では、無理難題を要求したり、しつこく店員に迫ったりする行為について、「カスタマーハラスメント」とハラスメントの一つとして認識されるようになっています。

このような、悪質なクレーマーの場合、お店としては、犯罪を行われた場合と同じく、「出禁」を検討することが考えられます。

ドレスコードを守らない場合

高級レストランやホテルなどの場合、ドレスコードを設定していることがあります。

そうしたドレスコードに明らかに反する服装などの場合、入店を断るということが考えられます。

その他にも、コロナ禍でマスクをしない客の入店を拒否するということも考えられます。

出禁の法的効力とは?法律をわかりやすく解説

出禁に関する法律

こうした出禁について、法律はどのように規定しているのでしょうか?

実は、「出禁」について、明確にルールを定めている法律はありません。そのため、「出禁」は法律用語ではありません。

「出禁」に関係する法律としては、民法があります。民法の基本的な考え方の一つに、「契約自由の原則」というものがあります。

これは、どのような人と契約を締結するかどうかについては、自由で、制限をされないという原則です。

したがって、お店側が「この人とは契約を締結したくない」、具体的には、サービスを提供したくない、商品を売りたくないと考えれば、契約をしないという選択をすることができるのです。

お店には「施設管理権」がある

また、飲食店やスーパー、コンビニといったお店は当然ながら店内スペースがあります。

こうした店内スペースの所有権はお店がもっています。

したがって、お店が所有する施設の秩序を維持するために、一定の人に対して、出禁とすることもこの施設管理権から認められていることになります。

注意!出禁にも限度がある

ただし、契約自由の原則や施設管理権があるからといって、誰に対しても自由に出禁を適用できるわけではありません。

たとえば、

- 人種や国籍、性別などを理由とした出禁

- 正当な理由がなく一方的に断る出禁

こうした対応は、「不法行為」として損害賠償責任を問われる可能性があります。

出禁を行う際には、その対応が社会的にも正当な理由に基づいているか、慎重に検討する必要があります。

出禁の法的効力

お店側で一定の人に対して、出禁を通知した場合、それ以降しつこく入店を迫って押しかけたり、その場に居座って離れないといった場合、その人は建造物侵入、不退去罪になる可能性が出てきます。

また、民事でも他の客の迷惑になったり、店に損害が生じた場合には、損害賠償請求を行うことができる可能性がでてきます。

実際に、損害賠償請求を行うかどうか、賠償が認められるかどうかはケース・バイ・ケースです。

しかしながら、お店側として明確に「出禁」にする旨を通知することで、相手方に対して一定の法的効力を及ぼすことにはなります。

出禁の伝え方とは?トラブルを防ぐための注意点

お店側が先ほど紹介したような、犯罪を行われた場合や悪質なクレーマーのような場合に、出禁にしたいと考えた場合、どのように伝えるのがよいでしょうか?

以下では、この点について解説をしていきます。

犯罪が行われた場合

弁護士がついた場合の対応

加害者が逮捕され、弁護士(刑事弁護人)がつくことがあります。弁護人は、以下のような対応を取ることが多いです。

- お店との示談交渉(刑事処分を軽くするため)

- 損害賠償や弁償の話し合い

- 「二度と来店しない」といった出禁条件の明示

示談が成立した場合は、示談書に「二度とお店に立ち入らないことを約束する」といった文言を入れてもらうことが重要です。

示談が成立しなかった場合

示談ができない場合には、弁護人に対して文書で以後は出禁とする旨を通知する必要があります。

その際の文言としては、「今回、◯◯氏が行った行為は××罪という犯罪行為であり、断じて容認できません。したがって、今後一切当店に立ち入ることを禁止しますのでその旨通知します。」

といったものが考えられます。

逮捕されなかった場合の対応

弁護人がつかなかった場合でも、警察を通じて、加害者に出禁の意思を伝えることができます。

相手方から次のような書面を提出してもらうことが望ましいです。

- 「二度とお店には近づかない」旨の誓約書や念書

書面通知の活用

相手の氏名・住所が判明している場合は、お店から直接、出禁の内容を記載した書面を送付することも検討できます。

悪質なクレーマーの場合

住所がわかっている場合

悪質なクレーマーの場合で住所がわかっている場合には、文書にて出禁とする旨を通知することを検討します。

口頭で伝えてしまうと、どうしても後で「言った、言わない」といったトラブルに発展しがちだからです。

この場合に、文書にどこまでの事実を記載するかについては慎重に判断する必要があります。

先ほどの犯罪が行われた場合と異なり、あまり細かく事実を書きすぎると、相手方と認識が異なる部分が増えてしまい、かえって揚げ足を取られてしまうリスクが生じるからです。

他方で、何の説明もなく、一方的にただ「出禁とします。」とだけ記載して、文書を送付すれば、当然相手方は納得できず、反発を強める可能性が高まります。

したがって、送付する前にしっかりとそれまでの経緯を確認し、文書の内容を精査した上で送付するようにしてください。

クレーム対応を行う弁護士に相談して、文書の内容を弁護士が作成するという方法も有益です。

また、顧問弁護士がいるケースでは、お店の名前で送付するのではなく、顧問弁護士の名前で文書を送付してもらうということも効果的です。

顧問弁護士の必要性について詳しくは以下のページをご覧ください。

住所がわかっていない場合

飲食店やスーパー、コンビニは、不特定の多くの人が利用するため、客の住所や氏名、電話番号などの文書の送付先がわからないことも多くあります。

したがって、こうした場合には、わかっている情報から住所を割り出すことができないか検討します。

どうしても住所が割り出せない場合には、お店に来たタイミングで直接書面を手渡すか、電話などの方法で出禁の旨を伝えるかを検討することになります。

書面交付ができない場合には、上述のとおり、後で言った、言わないのトラブルになる可能性があるため、会話内容を録音するなどの対策が必要になります。

ドレスコード違反などの場合

ドレスコード違反や、マスクの着用義務に違反している場合には、まず口頭で丁寧に説明する対応が一般的です。

たとえば、次のような声かけが考えられます。

- 「申し訳ないですが、お客様の服装では入店できません。」

- 「マスクをご着用いただけないと入店はお断りさせていただいております。」

なぜなら、こうした違反は犯罪を行った場合や悪質なクレーマーと比べて、その場で事情を説明して、相手方に改善を促すことが期待できるからです。

口頭で説明した上で、あまりにしつこくクレームを言ってくるような場合には、責任者と対応を交代し、まずはその場は引き取ってもらうように話をすることになります。

もちろん、先ほど解説したとおり、あまりに恣意的に入店を拒否するようなことをすれば、かえってそうしたお店側の対応がSNSなどを通じて、広く拡散してしまって批判を浴びることになりますので、基準を明確にしておくことが必要になるでしょう。

出禁にされたらどうする?気を付けるべきポイント

ここまではお店側の視点で解説してきましたが、万が一、自身がお店側から出禁を通知され、出禁になってしまった場合の注意点をお伝えします。

安易にお店に近づかない

出禁になった理由が万引きなどの犯罪を行ってしまったことであれば、お店側の出禁処分にも納得せざるを得ないでしょう。

再び安易にお店に近づけば、建造物侵入罪など、さらなる犯罪が認められる可能性もあります。

くれぐれも注意しなければなりません。

出禁を無視したらどうなる?

また、自分としては納得いかない理由であっても、何度もお店に押しかけるような行為は、同じく建造物侵入罪や威力業務妨害罪などに該当するとして警察沙汰になってしまう可能性が出てきます。

一度冷静になった上で、お店に行くのではなく、電話やメールなどを通じて、お店側と話し合いの機会をもつようにすることが肝要です。

出禁に関するQ&A

![]()

出禁になる人にはどんな特徴がありますか?

- 犯罪行為

万引きや暴行、業務妨害といった犯罪行為に該当することを行ってしまうとそのお店や施設では出禁になる可能性が高いです。

- カッとなりやすい人

お店の店員やスタッフに対して、「死ね」や「アホ」などの人格否定をする発言は過度な暴言となるため、こうした言動を行ってしまうと出禁になる可能性があります。

怒ってしまうと、自省が効かなくなり、ついつい上記のような言葉が出てしまう、カッとなりやすい人については、注意が必要です。

- 執着しすぎる人

執拗なクレームを行ってしまうと出禁になる可能性があります。

お店に対して、不満に感じた点を事実として伝え、改善を求めること自体は正当なものですが、行き過ぎるとカスハラに発展してしまいます。

執着心が強いと、どうしても行き過ぎてしまいがちです。

![]()

自分が出禁になったことはどうやってわかりますか?

そのため、自分が出禁になっていることを知らされないというケースもあります。

しかしながら、以下のようなケースでは、出禁になっていることがわかります。

- お店や施設から出禁にする旨の通知が出された場合

お店や施設から書面やメール、電話などで出禁にする旨の通知が出された場合には、その通知によって、自分が出禁になっていることがわかります。

- アカウントの削除がされた場合

お店や施設の会員登録をしている場合に、その会員登録が削除され、アカウントが利用できなくなった場合には、出禁になっている可能性があります。

このアカウントの削除で、自分が出禁になっていることを知ることができます。

- お店や施設のサービスを利用できなくなった場合

お店や施設でこれまで利用していたサービスを利用できなくなったり、WEBサイトで商品を購入できなくなっている場合には、出禁になってしまった可能性があります。

その理由について詳細を教えてくれなくても、サービスを利用できないという状態が続くことで自分が出禁になっていることを知ることができます。

まとめ

ここまで、「出禁」について、出禁とはどのようなものか、出禁を検討する具体的なケース、出禁を通知する方法などについて解説してきました。

顧客とのトラブルはない方がいいに決まっていますが、どうしてもビジネスをしていく中では生じうる問題です。

トラブルが大きくなってから動き出しても遅いケースが多く、どうしても後手後手になってしまいがちです。

早めに専門家である弁護士に相談するなどして、アドバイスをもらいながら対応することが非常に重要になります。