弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

正社員をクビ(解雇)にできないのは、法律や判例で厳しく制限されているためです。

反対に言えば、正社員を解雇することは不可能ではありません。

解雇が可能か否かは、会社・従業員ともに重大な関心ごとです。

この記事では、解雇できない理由のほか、解雇できる条件や具体例、注意点について、労働問題に詳しい弁護士が解説していきます。

解雇問題に興味がある方はぜひ参考になさってください。

目次

そもそも正社員はクビに(解雇)できない?

正社員をクビにするためには、法的に一定の条件を満たす必要があり(労働契約法16条)、この条件は非常に高いハードルであるといわれています。

また、「解雇が禁止されている期間」や「解雇の理由としてはならないもの」もあるため、解雇が有効であるかの判断はさまざまな観点から判断する必要があります。

正社員をクビに(解雇)しにくい理由とは?

契約期間が決まっている契約社員などと異なり、正社員は、基本的に定年まで勤めることが前提となっています。

そのため、定年以前に一方的に契約を終わらせる解雇は、高いハードルが求められているのです。

また、解雇の有効性をめぐって、裁判などの法的な紛争に発展した場合、解雇が有効であることは、会社側が証明しなければならないとされています。

この点も、正社員をクビにするのが難しいといわれる理由といえます。

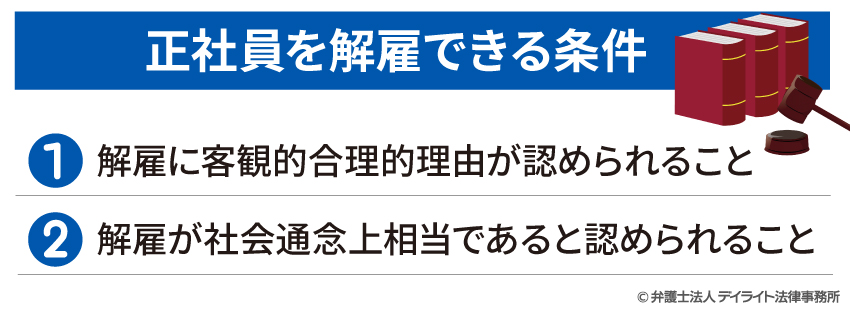

正社員を解雇できる条件とは?

正社員解雇が法的に認められるためには、次の2つの条件が揃っていなければなりません。

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

上記のとおり、解雇の2つの条件は、とても抽象的で分かりづらいです。

簡単に言うと、「客観的合理性」というのは、就業規則に記載がある解雇事由に該当することです。

そして、「社会通念上の相当性」というのは、解雇するしか方法がない、ということです。

例えば、「能力不足で就業に適しないと認められたときは解雇できる。」という記載が就業規則に定めてあり、これに該当する従業員がいたとします。

この場合、客観的合理性は認められます。

しかし、解雇する以外にも、教育訓練や配置転換するなど、他に改善できる方法があれば、社会通念上の相当性を欠くため、解雇は認められません。

正社員をクビに(解雇)できない場合

上記のように、解雇のための2つの条件を満たすような場合であっても、解雇が許されない場合があります。

1つ目が、業務が原因で病気になり休んでいる期間や、産前産後休業の期間、そしてそれらの終了から30日間は、解雇が禁止される期間として、原則として解雇が許されません(労働基準法19条)。

2つ目は、差別的な理由での解雇など、解雇の理由とすることが禁止されているものがあり、そのような禁止された理由に基づく解雇は、無効になります。

解雇の理由とすることが許されないものとして、例えば、以下のものがあります。

- 国籍・信条・社会的身分(労働基準法3条)

- 労働組合の組合員であることや、労働組合への加入・結成をし、労働組合の正当な活動をしたこと(労働組合法7条1号)

- 女性労働者が婚姻・妊娠・出産したこと(男女雇用機会均等法9条3項)

- 労働基準監督署等に労基法違反等の事実を申告したこと(労働基準法104条2項)

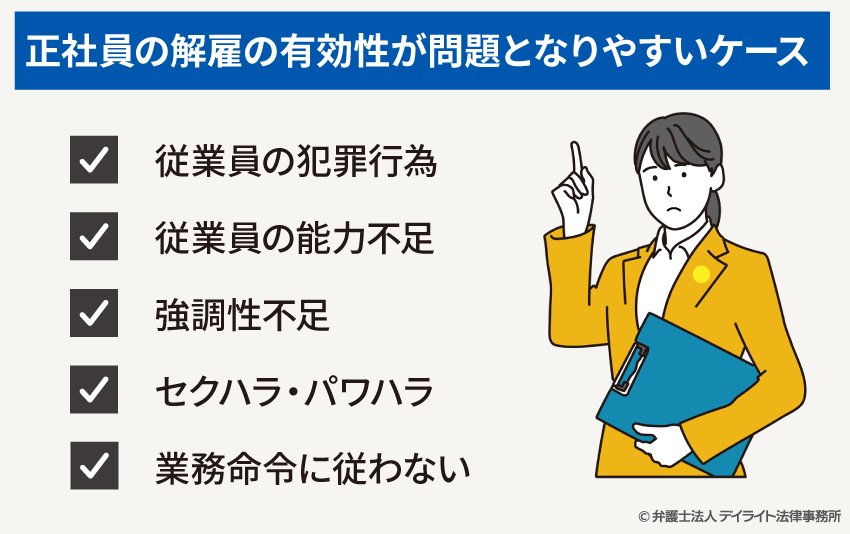

正社員の解雇の有効性が問題となりやすいケース

正社員の解雇といっても、その理由はさまざまです。

従業員の犯罪行為

多額にわたって会社の財産を横領するなど、従業員の側に重大な落ち度がある場合には、解雇の有効性が問題となることはそれほどありません。

ただし、横領等の事実の証拠がなければ、従業員から犯行そのものを否定される可能性があります。

この場合は証明できず、不当解雇となる可能性が高いです。

従業員の能力不足

正社員の解雇をめぐってトラブルになりやすいのは、仕事の能力が不足しているとして解雇する場合(能力不足)です。

この類型は、従業員側の問題とされる行為が、1回で解雇が有効とされるものではなく、積み重なることによって、ようやく解雇が有効とされる水準に到達するため、争いとなりやすいです。

強調性不足

周囲と協調して仕事ができないとして解雇される場合(協調性不足)です。

この類型も、従業員側の問題とされる行為が積み重なることによって、解雇が有効とされる水準に到達します。

セクハラ・パワハラ

ハラスメントを理由とする解雇は、ブルーワーカーだけではなく、むしろ、ホワイトカラーが多い大手企業に多く見られます。

この類型は、被害者が存在します。

被害が深刻なケースでは、被害者から会社や加害者に対して損害賠償請求がなされることが多いです。

そのため放置せずに早急に手を打つ必要があります。

業務命令に従わない

上司の指示に従わないことを理由に解雇されるケースです。

特に正当な理由がなく業務命令に意図的に従わない場合は悪質性が高く、解雇が有効となる場合があります。

他方で、従業員側にも正当な理由がある場合、不当解雇となるでしょう。

正社員をクビ(解雇)にする企業のリスクと対応法

企業のリスク

紛争リスク

正社員を解雇した場合には、まず第1に、その従業員から、解雇が無効であると主張される紛争リスクがあります。

従業員が、解雇が無効であると主張する場合には、弁護士を立てずに、労働局(労働基準監督署とは異なる役所です)などの「あっせん」という手続を利用することがあります。

また、会社の外部の労働組合(ユニオンといわれることもあります。)に加入し、会社に対して団体交渉を要求してくるようなこともあります。

従業員が、弁護士に依頼して解雇の無効を主張する場合には、まずは、会社に対して任意での交渉を申し入れてきます。

その上で、交渉でまとまらなかった場合に、労働審判や訴訟などの法的手続に移行するケースが多いです。

いずれのケースでも、従業員が解雇の無効を主張してきた場合には、会社としても、弁護士などの専門家に相談する必要が生じ、費用がかかります。

加えて、解雇が有効であることは会社が証明しなければならないため、その証拠収集や弁護士との対応業務に時間を割かれることにもなります。

敗訴リスク

また、最終的に裁判等で解雇が無効と判断されてしまえば、その従業員は会社に戻ってくることになります。

さらに、解雇日以降の賃金について、その従業員が実際には働いていないにもかかわらず、支払わなければなりません(バックペイといいます。)。

解雇してから、裁判で解雇の無効が確定するまでには、数年間かかることもあり、その間に、バックペイの遅延損害金も膨らんでいくことになります。

風評リスク

別の視点として、解雇された従業員がSNSで不当解雇を訴えて、会社の評判(レピュテーション)に影響を与える可能性もあります。

リスクへの対応法

退職勧奨を行う

会社として、解雇に関するトラブルを避けるためには、合意によって従業員との労働契約を終了することが有用です。

従業員に、合意による退職を提案することを「退職勧奨」といいます。

退職勧奨は、最終的にその従業員に退職を受け入れてもらう必要がありますので、一方的にやめろと迫っても意味がありません。

そのような一方的な退職勧奨は、違法とされて慰謝料請求が認められる可能性もあります。

一般的には、退職にあたって支払う退職金を上乗せしたり、一定期間、仕事は免除するが給料は支払うなどの方法で、従業員側に経済的なメリットのある提案を行います。

退職勧奨を行う際には、対象となる従業員の属性(年齢や生活状況等)も踏まえながら、個々のケースにおいて適切な方法は異なるといえます。

退職勧奨を、誰がやるか、どのような言い方で説得するか、どの程度の金額の経済的なメリットを提示するかなど、違法にならない方法で、効果的に退職勧奨を実施することは簡単ではありません。

また、退職勧奨を行う際は、解雇をやむを得ないと従業員にも思ってもらうためにも、従業員の問題行動について、事前に整理し、証拠を収集しておくことが非常に重要です。

問題行動の事実関係を整理して証拠を集める

上記のとおり、解雇については、会社側が解雇が有効であること(①解雇に合理的理由があること②解雇が社会通念上相当であること)を証明する必要があります。

そこで、解雇を行う前に、解雇の理由となる事実関係について整理したうえで、それを裏付ける証拠を収集しておく必要があります。

正社員を解雇する際に、よく会社側からは、「あの人は協調性がない」「能力が不足している」などのように、抽象的なエピソードが出てくることがあります。

しかし、最終的に裁判等で解雇が有効であると認められるためには、「具体的な事実」に基づき、能力不足や協調性不足であることを説得的に主張しなければなりません。

裁判所は、事実を認定したうえで解雇が有効か否か判断するのであり、会社側の抽象的な意見に基づいて解雇が有効であると判断することはないからです。

したがって、従業員の日々の問題行動について、5W1Hを意識しながら、記録し続けておく必要があります。

また、解雇を有効にするためには、事実関係の記録だけでは足りません。

解雇の理由となる事実関係について、会社が証拠をもって証明しなければならないためです。

証明を行うに当たっては、人の記憶に基づく「証言」も無意味ではありません。

しかし、特に「客観的な証拠」(メールの履歴や、注意書などの書面)が極めて重要です。

会社によっては、メール等の履歴が一定期間を過ぎると消えてしまうような仕様になっている場合があります。

問題社員の解雇が視野に入ってきた段階で、客観的な証拠(特に時間の経過で消えてしまうようなもの)の収集を始めておかなければなりません。

問題行為を放置しない(現場任せにしない)

よく裁判で問題になる点として、社員が問題行為を行っていても、職場が疲弊しているなどの理由から、十分な注意指導を行っていないというケースがあります。

また、能力不足のケースにおいて、仕事を任せなくなっていき、結果として能力不足であることの事実関係が徐々に減っていくということも見られます。

これらの場合、会社が、問題行為等を容認していたとみられてしまい、解雇が無効になる事情となってしまうおそれがあります。

したがって、社員の問題行為は放置せず、日々注意指導を行い、注意指導の記録を残しておくことが重要になります。

これらの注意指導を現場に任せきりにするのではなく、人事部が適切にサポートし、現場の本来業務に過度な負担がかからないようにすることも重要です。

不当にクビにされた正社員の対応法とは?

正社員をクビにした場合に、従業員側がとりうる対応法としては、主に以下のものが考えられます。

弁護士に依頼する場合

クビにされた従業員が弁護士に依頼する場合には、多くの場合、まずは弁護士名義で、解雇の撤回などを求める書面(「内容証明郵便」で出すことが多いです。)を会社宛てに出すことが多いです。

多くの場合は、この時点で会社側も弁護士を立て、「任意交渉」を行っていくことになりますが、任意交渉がまとまらなければ、従業員側は、「労働審判」や「訴訟」などの法的手続に移行することになります。

訴訟

「訴訟」は、複雑な事案でなければ、1年から1年半ぐらいで終わることが多いです。

最後は証人尋問を行って、地方裁判所の裁判官が判決を出しますが、判決に納得がいかなければ、控訴して、高等裁判所でもう一度審理することになります。

高等裁判所での判決にお納得がいかない場合は、最高裁判所に上告するという手段があります。

しかし、上告の要件は、控訴よりも厳しいため、多くの事案では、高等裁判所での結論がほとんど最終的な結論になります。

訴訟中は、随時、裁判所から和解を勧められることがあります。

労働審判

「労働審判」とは、訴訟に似た手続きですが、原則として最大3回の期日で紛争の早期解決を図る手続です。

裁判官である「審判官」と、労働分野に詳しい「労働審判員」2名(会社側1名・従業員側1名)で構成される労働審判委員会が、会社側と従業員側の双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、話し合いによる解決を目指します。

したがって、従業員側は、基本的に、話し合いによる解決を目指す場合に、労働審判を利用します。

労働審判は、第1回目の期日で当事者の主張や証拠の提出を出し尽くすことが前提の手続であるため、会社側は、労働審判が申し立てられたことがわかったら、速やかに準備をしなくてはなりません。

また、期日では、事案についてよく知っている会社の担当者などが出席することになり、事実関係について審判官らから質問を受けることになりますので、その事前準備も必要になります。

十分な準備をしなけれれば、解雇が無効である可能性が高いという前提で話し合いが進むことになり、会社にとっては大変不利な状況になります。

仮に、労働審判で話し合いがまとまらなければ、「審判」といって、訴訟でいうところの「判決」のようなもの結論として出されることになり、審判に不満がある場合は、異議を申し立てることで、自動的に訴訟に移行することになります。

ただし、労働審判で出た結論は、訴訟にも多少ならいとも影響を及ぼし、訴訟で結論をひっくり返すのは簡単ではありませんので、やはり、労働審判での対応は非常に重要になります。

仮処分

また、クビにされた従業員は、解雇日以降、給料をもらえなくなりますので、仮に賃金を払うことを命じるよう裁判所に申し立てる「仮処分」という手続をとることもあります。

仮処分も、労働審判と同様、証人尋問は行わずに、陳述書などの書面の証拠で審理が進むことになります。

仮処分は、平均して2週間に1回程度の裁判の期日が入ることになることが多いため、会社側は訴訟や労働審判よりもスピーディーな対応が求められます。

仮処分では、和解が勧められることもありますが、その後の訴訟に向けて行われることが多く、和解が成立する可能性は、それほど高くないともいえます。

弁護士に依頼しない場合

クビにされた正社員が弁護士に依頼せずに解雇を争っていく対応法としては、自ら会社に対して解雇の撤回などを求める方法もあります。

もっとも、ほとんどの場合効果が期待できないため、外部の機関等の力を借りることがあり得ます。

あっせん

まず、各都道府県の「労働局」(労働基準監督署ではありません。)や、「労働委員会」では、労働問題でトラブルが発生した場合に、専門家が間に入り、話し合いでの解決を目指す「あっせん」という手続を行っています。

あっせんは、無料で利用することができるため、労働問題で利用されることがよくありますが、解雇のような複雑な問題の場合は、あまり利用されることは少ないです。

外部労働組合(ユニオン)への加入

また、解雇された社員は、外部労働組合(ユニオン)に加入して、会社に対して団体交渉を求めてきたり、ビラ配りなどの街宣活動を行うことも考えられます。

会社の外部の労働組合であったとしても、会社が団体交渉の要求を無視したり、不誠実な団体交渉を行ったりすると、労働組合法上違法な行為(不当労働行為)であるとして、労働組合との関係でも法的トラブルを抱えることになりかねません。

正社員の解雇についての相談窓口

行政の相談窓口

正社員の解雇について、解雇された正社員は、行政の相談窓口を利用することができます。

相談する行政の窓口としては、各地の労働基準監督署や、労働局が設けている総合労働相談コーナーがありますし、各自治体で独自の窓口を設けているところもあります。

労働問題に強い弁護士

これまで記載したとおり、正社員の解雇は、ハードルが高く、解雇が有効か判断することは簡単ではないため、解雇の準備の段階から専門的な視点が重要になってきます。

万が一、解雇が無効と判断されてしまえば、その従業員を会社に戻さなければなりませんし、解雇後に働いていない期間についての給与も払わなければならないなど、会社に与える悪影響は甚大なものになります。

そのため、会社としては、労働問題に精通し経験豊富な弁護士に依頼することが、解雇を有効に行う可能性を高めるためには非常に有益です。

また、労働問題に精通し経験豊富な弁護士に依頼することは、従業員側としても有益です。

正社員の解雇に関しトラブルになった場合には、最終的に、裁判で決着をつける場合は少なく、多くのケースでは、和解で終わることになります。

これは、解雇の有効、無効は、個々の裁判官ごとによっても判断が別れやすいため、最終的な結論を完全に予測することが難しいためです。

和解をまとめるためには、会社側、従業員側の双方の歩み寄りが必要になり、相場観について理解していることが求められます。

したがって、正社員の解雇については、会社側も、従業員側も、労働問題に強い弁護士に相談することが非常に有益です。

社会保険労務士

会社によっては、会社の顧問弁護士がいなかったり、顧問弁護士がいたとしても、労働問題に精通していなかったりするなど、すぐに労働問題に精通した弁護士に相談できない環境にある場合があります。

そのような場合に、すでに会社の顧問として社会保険労務士がいる場合には、まず日常の労務管理の相談として、その社会保険労務士に相談することも考えられます。

社会保険労務士に相談する場合の注意点

社会保険労務士は、訴訟や労働審判で、会社の「代理人」になることができません。

また、従業員側が、弁護士を立てて任意での交渉を申し入れて来た場合にも、社会保険労務士は、会社の代理人になることができません。

したがって、これらの段階に進むことが予想される場合には、早めに労働関係に強い弁護士に相談を始めることが重要です。

正社員のクビについてのQ&A

![]()

正社員で仕事ができないからクビになるって違法ですか?

上で解説したように、解雇するためには客観的合理性に加えて、社会通念上の相当性が必要となるためです。

![]()

正社員がクビになる前兆は?

問題行動を起こしたようなケースでは、事前にヒアリングが行われ、従業員側の言い分を確認することが想定されます。

これらの前兆がなく、突然解雇されるような場合、不当解雇となることがあります。

![]()

解雇の際に必要とされる解雇予告とは何ですか?

30日前の解雇予告を行わない場合(即時解雇・即日解雇と言われることもあります。)には、①30日分の解雇予告手当を支払うか、②解雇までの日数と、解雇予告手当の計算日数を合計して30日分にして支払う必要があります。

解雇予告手当はどのように計算しますか?

解雇予告手当は、平均賃金を用いて計算することになります。

解雇予告手当は、平均賃金を用いて計算することになります。

まとめ

以上のように、正社員をクビ(解雇)にすることは、法的には可能ですが、解雇が有効であるか、その手続等に不備がないかの判断は、簡単ではありません。

従業員側にとって、解雇は、生活のための収入源が絶たれる重大な出来事であり、専門家による適切なアドバイス等が重要です。

また、会社側としても、事前の準備が不十分なまま解雇をしてしまい、解雇を巡ってトラブルに発展して、非常に大きな負担を強いられるというケースがよく見受けられますので、やはり事前に専門家等に相談しておくことが非常に有益です。

デイライトでは弁護士ごとに注力分野を設けており、労働問題に強い弁護士も多数在籍しています。

豊富な解決実績があり、Zoomなどのオンライン相談も活用していますので、全国対応も可能です。

労働問題に注力した弁護士がご相談に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。