弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

下請法とは、一言でいえば、規模の大きな会社(親事業者)が、その優越的な立場を利用して、発注先の小規模な会社(下請事業者)に対して無理な要求をすることを防ぎ、公正な取引を守るための法律です。

下請法は、ビジネスを行う上で「発注する側」にも「発注を受ける側」にも、非常に重要な法律です。特に、立場の弱い下請会社にとっては、自社を守るための強力な武器となります。

一方で、親会社にとっては、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまうリスクを避けるために、必ず理解しておくべきルールです。

この記事では、下請法とは何か、どのような取引が対象になるのか、違反事例や罰則、そして万が一トラブルになった際の対処法まで、弁護士がわかりやすく解説しています。

なお、2026年1月施行で、下請法の改正(この記事では「2026年改正」と呼びます)がなされて各種用語が変更されます。

また、法律の名前も変更になり、下請法という通称も、公的には「取適法」となります。

もっともこの記事では、わかりやすさを重視して、一般的に知られる改正前の用語で解説しつつ、改正の概要についても触れるかたちにしています。

目次

下請法とは?

下請法とはどのような法律?

下請法は、親会社と下請会社との間の取引を公正にし、下請会社が不利益を被ることがないように作られた法律です。

ビジネスの世界では、発注する側と受注する側とで、どうしても力関係に差が生まれがちです。

例えば、自動車メーカーは、町工場にとって「仕事をくれる、とても大切なお客様」です。

もしメーカーから「来月から単価を10%下げてほしい。無理なら他の工場に頼むよ」と言われたら、町工場は経営が苦しくなるとしても、その要求を飲まざるを得ないかもしれません。

このような力の差が生まれやすい下請取引に的を絞り、下請会社を保護するために作られたのが下請法です。

下請法では、親会社が守るべき4つの義務(書面の交付義務、支払期日を定める義務、書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務)と、やってはいけない11の禁止行為(受領拒否、代金減額、買いたたきなど)が明確に定められています。

なお、大企業と中小企業の取引だけでなく、中小企業同士の取引であっても、会社の資本金の規模と取引の内容によっては適用されることがあります。

公正取引委員会と中小企業庁が毎年実施している書面調査では、多くの親事業者に対して指導が行われており、決して他人事ではないことを覚えておきましょう。

下請法の正式名称

この法律の正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。

下請代金がなかなか支払われなかったり、その他にも色々な不利益を押し付けられることを防ぐための法律、ということです。

下請法が作られた当時、特に問題となっていたのが、親会社による下請代金の「支払遅延」でした。

現在では支払遅延以外にも様々な事例が報告されているため、時代に合わせて改正が重ねられ、「等」の部分が充実し、11項目にわたる禁止行為が定められています。

※なお、2026年改正では法律の名称も変更され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、取適法)となります。

下請法の目的とは?

下請法の目的は法律第1条に書かれています。

(目的)

第一条 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。

下請法の目的は大きく分けて2つあります。

- ① 親会社と下請会社の取引を公正なものにすること

- ② 下請会社の利益を保護すること

そして、この2つを実現した結果として、「国民経済の健全な発達に貢献すること」が最終的なゴールとされています。

親会社と下請会社の取引を公正なものにすること

「公正な取引」とは、対等な立場で双方が納得して取引を行うことです。

しかし、親会社と下請会社の間には、どうしても力関係の差が生まれます。

そこで下請法では、法律によって取引のルールを定めることで、対等性を確保できるように取り計らっています。

下請会社の利益を保護すること

下請会社が、その弱い立場ゆえに不当な不利益を受けないように守る、ということです。

日本経済は数多くの中小企業によって支えられています。

その多くが、大企業などから仕事を受注する下請の立場で事業を行っています。

ひとつひとつの下請会社は小さくても、その技術力や労働力が集まって日本の産業全体を支えています。

日本の経済基盤を守るためにはこの下請事業者からの人材や技術の流出を抑えるために、保護を与えることが必要なわけです。

下請法の対象となる会社とは?

下請法の対象となるかどうかは、会社の知名度で決まるわけではありません。

下請法が適用されるかどうかは、

- ① 会社の「資本金」

- ② 依頼した「取引の内容」

この2つの条件が両方とも当てはまるかどうかで決まります。

※なお、2026年改正ではさらに、1と並列の条件として、「従業員数」による基準が追加されます(後述)。

資本金でチェック!

まず、1つ目の条件である「資本金」について見ていきましょう。

発注する側の会社(親事業者)と、発注を受ける側の会社(下請事業者)の両者の資本金の規模の組み合わせによって、下請法が適用されるかどうかが決まります。

依頼する取引の内容によって、適用される資本金の基準が変わります。

取引の内容は、大きく以下の2つのパターンに分けられます。

- パターンA: 物品の製造や修理を依頼する場合、プログラムの作成依頼など

- パターンB:プログラム以外の情報成果物の作成、コンサルティングなどのサービスを依頼する場合など

取引内容のチェックは次のステップで詳しく確認しますが、資本金基準を当てはめるためにも大まかに確認する事が必要です。

【パターンA】 物品の製造委託・修理委託、一部の情報成果物作成委託・役務提供委託の場合

これらの場合、以下のいずれかの組み合わせに当てはまると、下請法が適用されます。

発注側である親事業者の資本金が3億円を超えている場合、発注を受ける側である下請事業者の資本金が3億円以下(個人事業主を含む)であれば、下請法が適用されます。

資本金3億円超えのいわゆる大手企業が発注元になるケースです。

発注側である親事業者の資本金が1千万円を超え、3億円以下の場合、発注を受ける側である下請事業者の資本金が1千万円以下(個人事業主を含む)であれば、下請法が適用されます。

具体的には、中堅企業が、小規模な会社や個人事業主に仕事を発注するケースがこれに当たります。案外見落としがちなので注意しましょう。

【パターンB】 情報成果物作成委託・役務提供委託の場合(上記パターンAを除く)

これらの取引の場合、資本金の基準が少し下がります。

発注側である親事業者の資本金が5千万円を超えている場合、発注を受ける側である下請事業者の資本金が5千万円以下(個人事業主を含む)であれば、下請法が適用されます。

発注側である親事業者の資本金が1千万円を超え、5千万円以下の場合、発注を受ける側である下請事業者の資本金が1千万円以下(個人事業主を含む)であれば、下請法が適用されます。

この基準により、比較的小規模な会社であっても、フリーランスのデザイナーやエンジニアに仕事を発注する際には、親事業者として下請法を遵守する義務が生じることがあります。

資本金基準を表で整理すると以下のとおりです。

| 取引内容 | 親事業者の資本金 | 下請事業者の資本金 |

|---|---|---|

| パターンA(製造委託、修理委託、プログラム作成委託など) | 3億円超 | 3億円以下 |

| 1千万円超 3億円以下 | 1千万円以下 | |

| パターンB(プログラム以外の情報成果物作成委託、サービス提供委託など) | 5千万円超 | 5千万円以下 |

| 1千万円超 5千万円以下 | 1千万円以下 |

※下請事業者には、資本金0円の個人事業主も含みます。

下請法の資本金基準についてより詳しくお調べになりたい方は下記のページも合わせてご覧ください。

取引内容でチェック!

続いて、2つ目の条件である「取引の内容」を詳しく確認しましょう。

下請法が対象とする取引は、大きく分けて4種類あります。自社が依頼している仕事がいずれかに当てはまるかどうか、慎重に確認することが必要です。

① 製造委託

物品の製造や加工を他の会社に依頼することです。

例:機械部品の加工

工作機械メーカーが、設計図を渡して、特殊な形状の金属部品の加工を町工場に依頼する。

② 修理委託

修理委託これは、物品の修理を他の会社に依頼することです。

自社で請け負った修理を、さらに外部の専門会社に委託するようなケースがこれに当たります。

例:自動車の板金塗装

自動車ディーラーが、顧客から預かった事故車両の修理のうち、板金塗装作業を専門の工場に依頼する。

③ 情報成果物作成委託

情報成果物作成委託「情報成果物」とは、プログラム、映像、デザイン、報告書などです。

これらの制作を他の会社に依頼する場合が、この委託に該当します。IT・クリエイティブ関連の取引の多くがここに含まれるため、特に注意が必要です。

この中でも、資本金基準のパターンAとパターンBが混在していることに注意が必要です。

具体的には、プログラムの作成委託は例外的にパターンAになります。それ以外の情報成果物作成委託はパターンBです。

例:ソフトウェア・アプリ開発

ソフトウェア会社が、顧客から受注した会計ソフトの開発の一部(特定の機能のプログラミング)を、別の開発会社や個人のプログラマーに依頼する。

④ 役務提供委託

役務提供委託「役務」=「サービス」のことです。

自社が顧客に提供するサービスを、他の会社に再委託する場合がこれに当たります。

こちらも、資本金基準のパターンAとパターンBが混在していることに注意が必要です。

具体的には、運送、倉庫保管、情報処理の委託は例外的にパターンAになります。それ以外の役務提供委託はパターンBです。

例:ビルの清掃業務

ビル管理会社が、ビルのオーナーからビル全体の管理業務を請け負い、そのうち日常清掃の業務を清掃会社に依頼する。

以上の通り、資本金基準と取引内容の基準を双方満たした場合に、下請法が適用されることになります。

そして2026年改正では新たに、資本金基準と並列の「従業員数基準」が追加される予定です。

具体的には、製造委託等であれば親事業者が従業員数300人超で下請事業者が300人以下、または役務提供委託等で親事業者が従業員数100人超で下請事業者が100人以下の場合に、資本金にかかわらず下請法の対象になります。

下請法で定められている4つの義務とは?

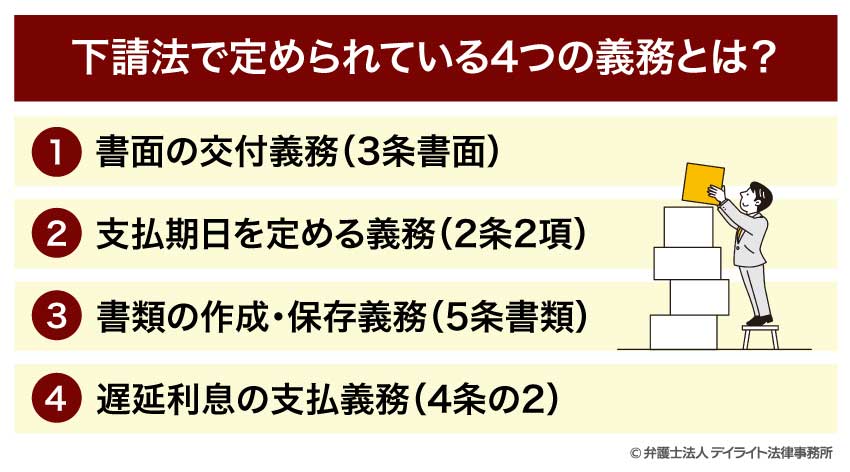

下請法では、親事業者が守るべき「4つの義務」を定めています。

ここでは、その4つの義務について、一つずつ解説します。

① 書面の交付義務(3条書面)

親事業者は、下請事業者に仕事を発注する際、必ず、遅滞なく、取引の具体的な内容を記載した書面(法律の条文番号から「3条書面」と呼ばれます)を交付しなければなりません。

口頭での発注や、内容が不十分な簡易的なメールでの依頼は、この義務に違反します。

発注内容や取引条件を明確に書面化することで、後になって「言った、言わない」というトラブルが発生するのを防ぎます。

これにより、下請事業者は安心して仕事に着手でき、親事業者も発注内容を正確に伝えることができます。

②支払期日を定める義務(2条2項)

親事業者は、下請事業者との合意の上で、下請代金の支払期日を明確に定めなければなりません。

そして、支払期日を定める際には、「給付を受領した日(納品日)から起算して、60日以内のできる限り短い期間内」でなければなりません。

この「60日」には、土日祝日もすべて含まれます。

③書類の作成・保存義務(5条書類)

親事業者は、下請取引が完了した後も、その取引に関する記録を作成し、2年間保存しなければなりません。

この記録を「5条書類」と呼びます。

公正取引委員会や中小企業庁が調査を行う際に、取引が適正に行われたことを証明するための客観的な資料となります。

この書類が整備されていないと、たとえ違反行為がなくても、保存義務違反を問われる可能性があります。

4. 遅延利息の支払義務(4条の2)

親事業者が、定められた支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者に対して、遅延した日数に応じた「遅延利息」を支払わなければなりません。

遅延利息の利率は、当事者間の合意で決めることはできず、法律で一律に「年率14.6%」と定められています。

下請法で禁止されている行為とは?

下請法では、親事業者が行ってはならない11項目の禁止行為をリストアップしています。

ここでは、これらの禁止行為について解説します。

①受領拒否

下請事業者が、発注された通りの品物やサービスを、約束の期日に納品したにもかかわらず、親事業者が「受け取ること」を拒否する行為です。

納品したものを受け取ってもらえなければ、代金を請求することができず、かかった費用がすべて損失になってしまいますから、受領拒否は下請事業者に一方的に大きな損害を押し付ける行為であり、固く禁止されています。

②下請代金の支払遅延

品物やサービスを受け取った後、あらかじめ定めた支払期日までに、下請代金を支払わない行為です。

なお、下請法では、支払期日は品物などを受領した日から60日以内に定めなければならない、というルールもあります(前述)。

③下請代金の減額

発注時に決めた代金を、後になってから、下請事業者に何の責任もないのに一方的に値引きする行為です。

④ 返品

一度受け取った品物を、後になってから、下請事業者に何の責任もないのに返却する行為です。

返品されれば、下請事業者は代金をもらえない上に、不良在庫を抱えることになってしまいますから、これが禁止されます。

⑤買いたたき

同じような品物やサービスの一般的な価格と比べて、著しく低い価格を一方的に決めて発注する行為です。

⑥購入・利用強制

仕事を発注する見返りとして、正当な理由なく、親事業者が指定する商品を買わせたり、サービスを利用させたりする行為です。

これも下請事業者の利益を不当に害する行為です。

⑦報復措置

下請事業者が、親事業者の下請法違反を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して、取引数量を減らしたり、取引を停止したりといった不利益な取り扱いをすることです。

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済

親事業者が下請事業者に仕事で使う材料などを有償で支給している場合に、その材料費の支払いを、完成品の代金の支払日より早く請求する行為です。

⑨割引困難な手形の交付

代金を現金ではなく手形で支払う場合に、金融機関で現金化(割引)するのが難しい手形を交付する行為です。

特に、手形の支払期日(満期)までの期間が、繊維業では90日、その他の業種では120日を超える「長期手形」は、割引困難な手形とみなされます。

⑩不当な経済上の利益の提供要請

下請事業者に対して、発注した仕事の内容とは別に、金銭やサービス、その他の経済的な利益を提供させる行為です。

⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

下請事業者に何の責任もないのに、発注した内容を一方的に変更したり、一度完成したものを無償でやり直させたりする行為です。

これらの変更にかかる費用を親事業者が負担しない場合、違反となります。

以上の11項目が、下請法で禁止されている行為です。これらの行為は、一つでも行われれば下請法違反となります。

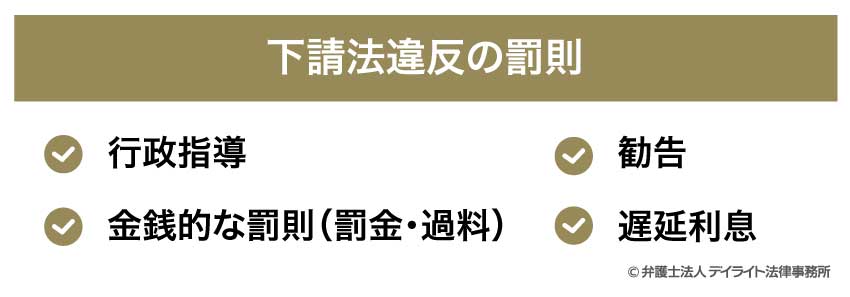

下請法違反の罰則

ここでは、下請法に違反した場合の罰則等についてみていきましょう。

行政指導

通報などによって下請法違反が疑われた場合、公正取引委員会や中小企業庁が調査に乗り出します。

「立入検査」が行われることもあります。

調査の結果、下請法違反の事実が認められた場合、まず最初に行われるのが行政からの「指導」です。

これは、親事業者に対して違反状態を改めるよう口頭または書面で注意を促すものです。

この「指導」の段階では、会社の名前が外部に公表されることはありません。

この段階で誠実に対応し、問題を解決することが極めて重要です。

勧告

指導に従わない場合や、違反内容が悪質・重大であると判断された場合には、公正取引委員会は重い措置である「勧告」を行います。

「勧告」は、単なる注意ではなく、違反行為の取りやめや、下請事業者が被った不利益の回復などを、正式に勧める行政処分です。

勧告が行われると、原則として、その内容が公正取引委員会のウェブサイトで公表されます。

一度社名が公表されると、顧客や取引先からの信用を失い、売上が減少したり、金融機関からの融資が厳しくなったり、採用活動に悪影響が出たりと様々な不利益が生じるおそれがあります。

金銭的な罰則(罰金・過料)

下請法の特定の条文に違反した場合には、直接的な罰金が科されることもあります。

具体的には、以下のような義務違反が認められる場合には50万円以下の罰金が科される可能性があります。

- 発注書面(3条書面)の交付義務違反

- 取引記録(5条書類)の作成・保存義務違反

- 公正取引委員会などによる検査の拒否・妨害

そして違反した会社の担当者や役員だけでなく、会社そのものにも、それぞれ50万円以下の罰金が科される可能性があります(両罰規定といいます)。

なお、罰金の金額だけを見れば、大企業からすれば軽微かもしれません。

しかし、罰金が科されるほどの法律違反を犯したという事実が、前述の「勧告」による社名公表のリスクと同様に、企業の社会的評価を大きく損ないます。

遅延利息

罰金とは少し性質が異なりますが、遅延利息についても、親事業者にとって金銭的な負担になります。

下請代金の支払いが遅れた場合、親事業者は、品物を受け取った日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数について、未払い額に年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払わなければなりません。

下請法違反の事例

ここでは、近年、公正取引委員会が「勧告」措置を行い、実際に企業名を公表した3つの事例をご紹介します。

ヨドバシカメラは、令和6年1月から令和7年3月までの間、リベート等の名目で、下請代金の額から一定の額を下請代金額から差し引いていました。

これが、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていたものとして、公取委より勧告を受けています。減額した金額は、総額1349万2930円です(下請事業者6名)。

名目にかかわらず、下請代金を不当に減額することが違法となりうることを表す事例です。

東京ラヂエーターによる不当な給付内容変更指示東京ラヂエーター社は、もともと合意した仕様書には記載されていない内容について、下請事業者に作業をさせていました。

契約内容に含まれない作業を下請事業者に強いる行為であり、不当な給付内容の変更として勧告を受けています。

もちろん、事後に仕様の変更や追加の作業が生じることはあります。

このような場合は必ず、作業前に事前の交渉・協議を行って、妥当な価格を追加で支払うなどの対応をするように注意しましょう。

事例 ビッグモーターが保存書類を保存していなかった事例

中古車販売等を行っているビッグモーターが下請法で定められた取引に関する書類を保存していなかった事例になります。

下請法に基づく取引に関する書類は、法令で定められた期間、適切に保存するようにしましょう。

下請法違反への対処法

このセクションでは、もし自社が下請法違反の被害に遭ったかもしれないと感じたときに、具体的に何をすべきか、対処法を解説します。

親事業者との交渉・協議

基本となる対処法は、親事業者との直接の話し合いです。

実際のところ、親事業者の中には、下請法の知識が不足しているだけで、悪意がないままに違反行為を行っているケースも少なくありません。

そのような場合、違反の事実を具体的に指摘し、下請法に則った対応を求めることで、案外すんなりと問題が解決することがあります。

また、いきなり第三者を介入させるよりも、まずは当事者間で解決を図るほうが、その後の取引関係への影響を最小限に抑えられる可能性もあります。

ただし、親事業者が高圧的な態度をとったり、全く話し合いに応じようとしなかったりする場合には、無理に交渉を続ける必要はありません。

その場合は、次に示すような対処法を検討しましょう。

行政機関への相談・申告

当事者間での解決が難しい場合、次に頼るべきは、下請法の運用を担う公正取引委員会や中小企業庁といった行政機関です。

これらの機関には、下請事業者のための相談・申告窓口が設置されています。

これらの窓口は無料で利用できますし、申告は匿名でも可能です。

相談することで、行政の力による是正を期待できます。

企業法務に強い弁護士に相談する

どんな場面であろうと有効な対処法となるのが弁護士への相談です。

必ずしも「裁判を起こす」わけでなくても、法律上のトラブルにどう対処すればよいのか困ったときにはぜひ検討されてください。

具体的には、交渉の代理、書面の作成、証拠の収集、行政機関へ相談する場合のサポート、親事業者への損害賠償請求など、あらゆる場面で弁護士からのサポートを得る事が可能です。

会社法務に強い弁護士へ相談するメリットや、顧問弁護士については、以下のページをご覧ください。

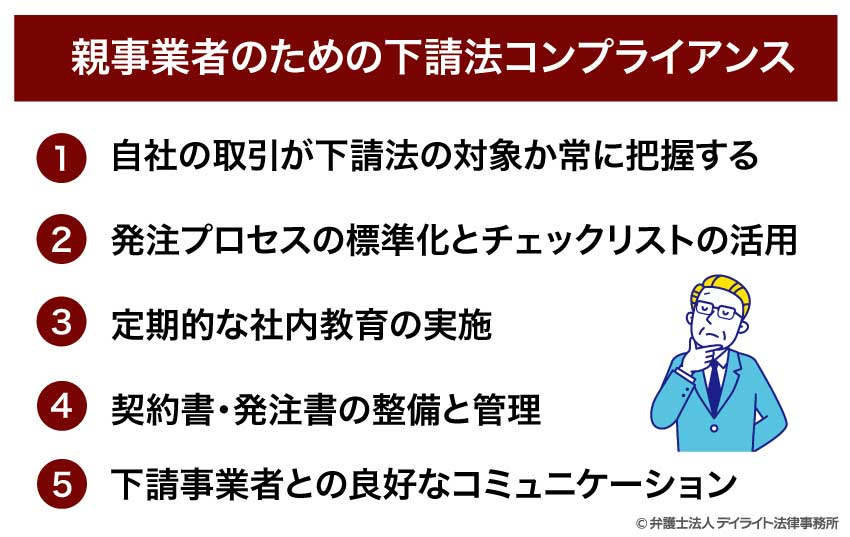

親事業者のための下請法コンプライアンス

このセクションでは、視点を変えて、親事業者の立場で、どのようにして下請法違反を防ぎ、健全な取引関係を築いていくべきか、その具体的な方策(コンプライアンス体制の構築)について解説します。

下請法コンプライアンスは法務部門だけの仕事ではありません。

発注に関わるすべての従業員が遵守すべき、重要な経営課題であることを忘れないようにしましょう。

①自社の取引が下請法の対象か常に把握する

何より、日常的に行っている取引の中で、どれが下請法の適用対象となるのかを、正確に把握する体制を整える必要があります。

まず、発注先となるすべての取引先(下請事業者候補)のリストを作成し、その会社の正式名称、所在地といった基本情報に加え、「資本金」の欄を必ず設けてください。

また、2026年改正を念頭に、取引先の従業員数についても取引先のホームページなどから把握しておくとよいでしょう。

次に、その取引先に依頼する仕事の内容が、下請法の対象となる4つの取引類型(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)のいずれに該当するのかを確認します。

この「資本金の組み合わせ」と「取引内容」の2つを、新規の取引を開始する際や、既存の取引内容を大幅に変更する際には、必ずチェックするプロセスを業務フローに組み込むことが重要です。

②発注プロセスの標準化とチェックリストの活用

下請法違反の多くは、個々の担当者の知識不足や、現場の判断ミスによって引き起こされます。

これを防ぐためには、誰が担当しても法律違反が起こらないような仕組みづくりが重要です。

そのために有効なツールがチェックリストです。

発注業務の承認プロセスに、チェックリストの確認を義務付けることで、担当者の勘や経験に頼らない、客観的なチェックが可能になります。

例えば、発注時に以下のような項目を最低限チェックするのが良いでしょう。

- 対象取引か? (資本金・従業員数・取引内容)

- 価格は公正か? (買いたたきではないか?)

- 不当な条件はないか? (物品購入の強制・協賛金の要求など)

- 書面を交付するか? (口頭・メールのみは不可)

- 金額は明記したか? (算定方法ではなく確定金額を記載)

- 納期は明記したか?

- 支払期日は60日以内か? (納品日から起算)

- 支払方法は現金(振込)か?

このようなチェックリストを作成し、発注担当者が起案する稟議書などに必ず添付させ、上長が承認する際にダブルチェックを行う体制を整えることで、違反行為の発生を組織的に防ぐことができます。

③定期的な社内教育の実施

仕組みやルールを作っても、それを運用する従業員の理解が伴わなければ、形骸化してしまいます。

そうならないために、定期的な社内教育が極めて重要です。

具体的には、社内研修として実施されます。

研修は、新入社員や部門への新規配属者に対しては必須とし、既存の従業員に対しても、法改正のタイミングや、少なくとも年に一度は実施することが望ましいでしょう。

法律の内容と社内の手続きについて、繰り返し社内で研修を続けていく必要があります。

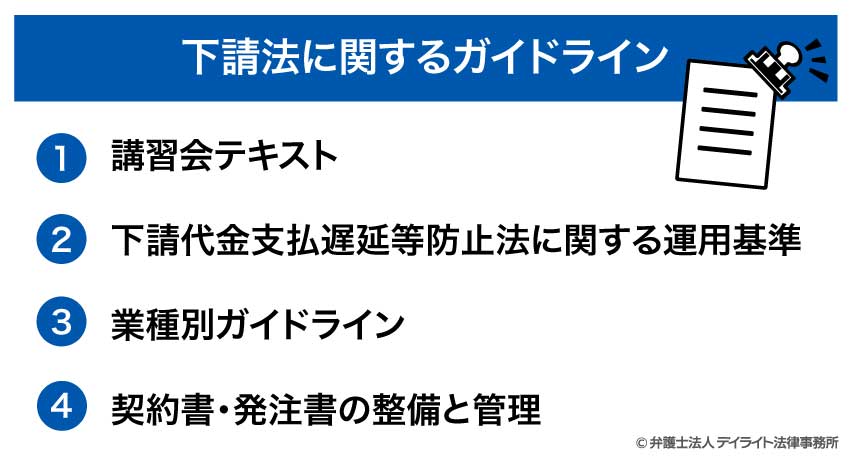

④契約書・発注書の整備と管理

契約書や発注書を現場の営業担当者が自由に作文してしまうと、気づかないうちに下請法違反になってしまいがちです。

そこで、下請法の要求事項をすべて満たした「取引基本契約書」や「発注書(個別契約書)」の雛形を作成し、できるだけ、社内で使用する書式をこれに統一するのが望ましいです。

このような書式を制定するに当たっては、顧問弁護士や社内弁護士など、自社の業務を理解している専門家の確認をとるようにしましょう。

また、書面の管理体制の構築も重要です。下請法では、取引に関する記録(5条書類)を、取引が終了した後2年間保存することが義務付けられています。

可能な限り電子データで管理し、必要な時にいつでも迅速に閲覧できるシステムを構築することをおすすめしています。

⑤下請事業者との良好なコミュニケーション

最も本質的で重要なのが、下請事業者との間に信頼に基づいた良好な関係を築くことです。

下請事業者を、単にコストを抑えるための「業者」として見るのではなく、自社の製品やサービスを共に作り上げるパートナーとして尊重する企業文化を醸成することが、何よりのコンプライアンスとなります。

お互いに窓口を明確化し、定期的に意見交換を行うなど、風通しの良い関係を目指しましょう。

下請法に関するガイドライン

下請法の条文は、すべての業種に共通する基本的なルールを定めていますが、実際のビジネスの現場は、業界ごとに特有の慣習や取引形態が存在し、非常に複雑です。

法律の条文だけでは判断が難しいグレーゾーンの事案について、より具体的な指針を示すために、公正取引委員会は様々なガイドラインを公表しています。

これらのガイドラインは、いわば下請法の公式解説書ですので、親事業者・下請事業者の双方にとって非常に有益です。

ここでは、特に重要で、多くの企業に関係するものをいくつかご紹介します。

① 講習会テキスト

まず、業種を問わず、すべての担当者の方が最初に目を通すべきなのが、公正取引委員会が毎年更新している「下請取引適正化推進講習会テキスト」です。

公正取引委員会が全国で実施している下請法に関する講習会で、実際に使用されている公式テキストです。

下請法の目的や対象となる取引の範囲といった基本から、4つの義務と11の禁止行為のそれぞれについて、Q&A形式で丁寧に解説されています。

イラストも豊富で、情報量も多いため、まさに教科書として最適です。

②下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準

続いて、「運用基準」と呼ばれるものを紹介します。

これは、講習会テキストよりも一歩踏み込んだ、より専門的な内容の文書です。

公正取引委員会が、下請法の各条文を具体的にどのように解釈し、どのように法を執行(運用)していくのか、その内部的な基準を明確にしたものです。

専門的な内容も多いですが、特に難しい場面での判断基準を知るために大変役に立ちます。

③業種別ガイドライン

公正取引委員会は、特に下請取引をめぐるトラブルが多い業界について、その業界特有の問題に焦点を当てた、専門のガイドラインを策定しています。

自社が該当する業界のガイドラインには、必ず目を通しておくべきです。

④特定のテーマに焦点を当てたガイドライン

業界横断的な、特定のテーマについて解説したガイドラインも存在します。

近年の社会情勢の変化に伴い、特に重要性が増しているものとして以下の2つがあります。

- 働き方改革に対応するためのガイドライン

- 知的財産権に関するガイドライン

なお、これらのガイドラインは、法律や社会情勢の変化に合わせて、随時更新されていきます。

定期的に公正取引委員会のウェブサイトをチェックし、最新の情報を入手するよう心がけましょう。

得られた知識を社内研修やマニュアル作成に活かし、会社全体のコンプライアンス意識を高めていただければと思います。

下請法に関するQ&A

最後に、お客様からよくご相談いただく質問や、多くの方が誤解しがちなポイントについて、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。

![]()

下請法の対象かどうかはどのようにしてわかる?

ステップ1:資本金の区分を確認する

まず、発注側(自社)の資本金と、受注側(取引先)の資本金が、下請法の定める区分に当てはまるかを確認します。

この資本金の区分は、取引の内容によって基準が変わる点に注意が必要です。

パターンA(製造・修理委託など)の場合

- 親事業者の資本金が3億円超 → 下請事業者の資本金が3億円以下

- 親事業者の資本金が1千万円超3億円以下 → 下請事業者の資本金が1千万円以下

パターンB(サービス・情報成果物作成委託(一部)など)の場合

- 親事業者の資本金が5千万円超 → 下請事業者の資本金が5千万円以下

- 親事業者の資本金が1千万円超5千万円以下 → 下請事業者の資本金が1千万円以下 (※個人事業主は、資本金1千万円以下の事業者とみなされます)

ステップ2:取引の内容を確認する

次に、発注する仕事の内容が、下請法の対象となる以下の4種類の取引のいずれかに該当するかを確認します。

-

- ① 製造委託(物品の製造・加工の依頼)

- ② 修理委託(物品の修理の依頼)

- ③ 情報成果物作成委託(プログラム、デザイン、映像、設計図などの作成依頼)

- ④ 役務提供委託(運送、ビルメンテナンス、コンサルティングなどのサービス業務の依頼)

上記【ステップ1】と【ステップ2】の両方の条件を満たした場合にのみ、その取引は下請法の適用対象となります。どちらか一方の条件しか満たしていない場合は、対象外です。

※ただし、前述の通り、2026年改正では新たに、資本金基準と並列の「従業員数基準」が追加される予定です。

具体的には、製造委託等であれば親事業者が従業員数300人超で下請事業者が300人以下、または役務提供委託等で親事業者が従業員数100人超でいた受け事業者が100人以下の場合に、資本金にかかわらず下請法の対象になります。

そのため、これからは自社および取引先の資本金額だけでなく、従業員数にも注目する必要があります。

![]()

下請法の支払期日とは?

親事業者は、下請事業者から納品物(物品やサービス)を受け取った日(=受領日)から起算して、必ず60日以内の日付を支払期日として定めなければなりません。

この「60日」には、土日祝日もすべて含まれます。例えば、8月1日(金)に受領した場合、60日後は9月29日(月)となり、この日までに支払期日を設定する必要があります。

多くの会社で慣習的に行われている「月末締め、翌々月末払い」という支払サイトは、下請法に違反する可能性が非常に高いため、注意が必要です。

なお、法律では、単に60日以内にすればよい、としているわけではなく、「できる限り短い期間内」で支払期日を定めるよう努めなければならない、とも定めています。(努力義務)

![]()

口約束での発注は下請法違反になりますか?

下請法では、親事業者の義務の一つとして、「書面の交付義務(3条書面の交付義務)」が定められています。

これは、親事業者が下請事業者に仕事を発注する際には、必ず、遅滞なく、以下の様な具体的な発注内容を記載した書面を交付しなければならない、というルールです。

- 発注者と受注者の名称

- 発注日

- 発注内容(品名、仕様、数量など)

- 納期(受領期日)

- 納品場所

- 下請代金の額

- 支払期日と支払方法 など

口約束だけで仕事を進めてしまうと、後になって「言った、言わない」のトラブル(金額、仕様、納期など)に発展する温床となります。

このようなトラブルから下請事業者を守るため、発注内容を明確に書面化することが、親事業者には法律で義務付けられています。

![]()

値引きに一度「同意」してしまったら、もう減額は撤回できない?

親事業者から「協力金として、代金から3%引かせてもらえないか」などと持ち掛けられ、今後の取引を考えて、やむを得ず承諾書にサインしてしまった、というケースは少なくありません。

形式上は「双方の合意があった」ように見えますが、下請法違反かどうかを判断する上で重要なのは、その「合意」が、真に対等な立場での自由な意思に基づいて行われたかどうかです。

もし、下請事業者が「この値引きに応じなければ、今後の取引がなくなるかもしれない」といった、優越的な地位を背景とした無言の圧力によって、実質的に同意せざるを得なかったような状況であれば、その合意は無効と判断され、下請法違反の「代金の減額」に該当する可能性が高いです。

同意に至った経緯(どのような場で、誰から、どのように言われたかなど)を記録し、本記事の「下請法違反への対処法」で解説した手順に沿って、弁護士や行政機関に相談することをお勧めします。

まとめ

今回は、ビジネスを行う上で非常に重要な法律である「下請法」について、その基本から、対象となる取引、禁止行為、罰則、そして具体的な対処法やコンプライアンス体制の構築に至るまで、網羅的に解説してきました。

下請法は、発注を受ける「下請事業者」にとっては、自社の正当な利益と権利を守るための強力な盾となります。

一方で、仕事を発注する「親事業者」にとっては、必ず遵守しなければならない基本ルールです。

下請法に関するお悩みは、一人で抱え込まず、企業法務に強い弁護士へご相談いただくのが良いでしょう。

デイライト法律事務所では、企業法務に関する豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、皆様のビジネスをサポートいたします。下請法に関するご相談はもちろん、その他企業法務全般について、お気軽にお問い合わせください。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。