弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

ステマとは、「企業が自社の商品やサービスについて、広告・宣伝であることを隠して広告・宣伝を行うこと」です。

多くの人がSNSを使うようになった昨今、ステマという言葉をよく耳にすると思います。

ステマは何となく悪いものだということは分かっていても、ステマの意味や具体例についてはぼんやりとしたイメージしか持っていない、という方も多いのではないでしょうか。

ステマは、商品やサービスなどの広告や宣伝であることを隠して広告・宣伝を行うものであり、一般消費者の誤認を招く行為です。

そのため、ステマは、2023年(令和5年)10月1日から景品表示法における不当表示として規制されることとなりました。

しかし、現在でも、ステマに対する理解不足などから、ステマを行っている企業が見受けられます。

この記事では、ステマの意味や具体例、ステマに対する規制の内容や、ステマ規制に違反しないための対策について、分かりやすく説明しています。

ステマとは?

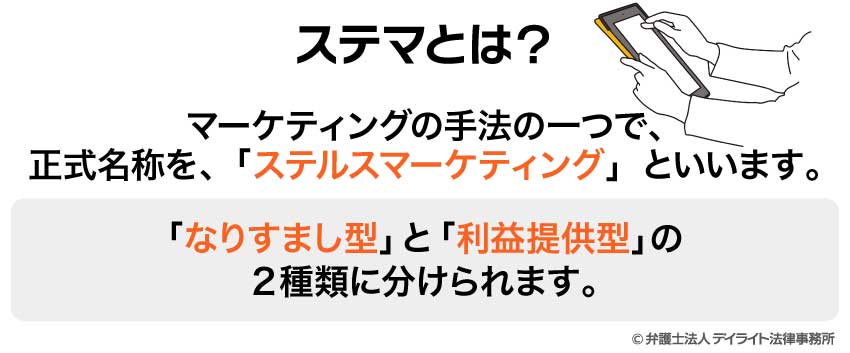

ステマは、マーケティングの手法の一つで、正式名称を、「ステルスマーケティング」といいます。

ステルスマーケティングの意味

ステルスマーケティング(ステマ)とは、「企業が自社の商品やサービスについて、広告・宣伝であることを隠して広告・宣伝を行うこと」をいいます。

例えば、企業から商品を提供されていることを隠してSNS上で商品を勧めることや、企業から依頼を受けていることを隠して高い評価を付けた口コミを投稿することなどが、ステマに該当します。

ステマは、「なりすまし型」と「利益提供型」の2種類に分けられます。

なりすまし型のステマは、企業の社員が、一般消費者を装って、自社の商品やサービスについて高評価のレビューや口コミをインターネット上に投稿する方法です。

企業内の人間が第三者を装うことで、自ら投稿した自社の商品・サービスに対する好意的な評価を、第三者の意見であり信頼できるものと思わせることを狙いとした手法です。

利益提供型のステマは、有名人やインフルエンサーなどの第三者に対して、金銭や商品、クーポンなどの利益を提供することを条件に、自社の商品・サービスについて好意的な意見や口コミを投稿させる方法です。

金銭などの利益を得るというメリットのために好意的な内容の投稿を行っているため、一般消費者は、その投稿内容の真実性や信頼性を判断するのが難しくなります。

ステマは何が悪いの?

企業が商品やサービスの売上げを上昇させるためには、広告・宣伝を行うことが不可欠となります。

企業は、自らが商品やサービスの広告・宣伝を行うだけでなく、SNSが発達した昨今では、インフルエンサーなどの第三者を介して、商品やサービスを広告・宣伝するという方法も浸透しています。

人気のインフルエンサーに広告・宣伝してもらえれば、多くの人が商品やサービスを目にすることとなるため、大きな効果が見込めます。

しかし、ステマは、第三者を利用して、いわば消費者の誤解につけこむ宣伝・広告方法です。

ステマは、企業の商品やサービスについての情報を、企業とは無関係の第三者であるユーザーの感想や意見、評価という形で表示します。

企業から依頼を受けて宣伝しているにもかかわらず、中立な立場として、好意的な感想や評価を伝えるため、ステマは企業が直接行う広告・宣伝よりも信用できるという印象を与えることができます。

しかし、ステマは、以下のような点から、商品・サービスに対する一般消費者の自主的かつ合理的な判断・選択を誤らせることにつながります。

一般消費者は、その商品やサービスについて、広告・宣伝だと知っていれば、実際のものよりも大げさに表示している可能性があることや、欠点やデメリットなどにほとんど触れていないということを前提として、その表示を受け取ります。

これに対して、ステマを行った場合、一般消費者は広告・宣伝だと分からないため、商品・サービスに対する第三者の好意的な感想や高い評価を、「第三者による信用性の高い情報」であるとして、そのまま受け取ってしまう可能性が高いです。

その結果、一般消費者は、商品やサービスの品質、使い心地、快適さ、メリット・デメリットなどについて、正しく判断することができず、自主的・合理的に商品やサービスを選択することができなくなるおそれがあります。

また、ステマは、いわゆる「サクラ」や「やらせ」といった行為であり、倫理的にも問題のある行為です。

そのため、ステマを行った企業に対しては、消費者は非常に悪い印象を抱くことにもなります。

ステマ規制とは?

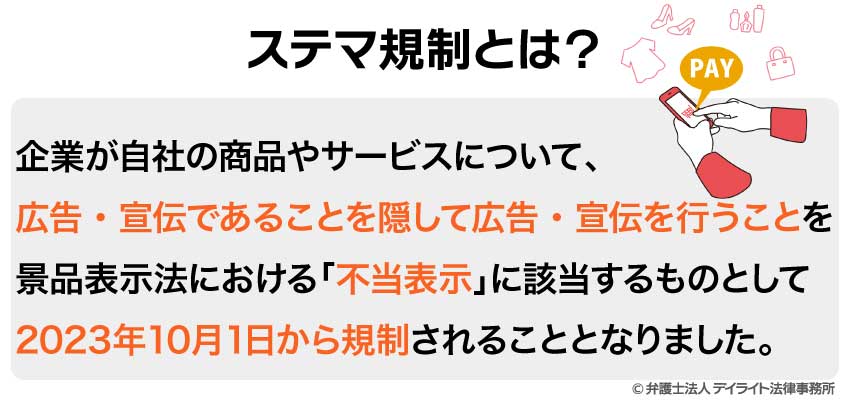

2023年(令和5年)10月1日から、ステマは景品表示法における「不当表示」に該当するものとして規制されることとなりました。

景品表示法とステマ規制

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの品質や価格、内容などを偽って表示を行うことなどを規制する法律です。

従来の景品表示法には、ステマを直接禁止するような定めはありませんでした。

しかし、近年の急速なデジタル化やSNS利用者の増加により、一般消費者は、レビューサイトの口コミやSNSの投稿を参考にして、商品やサービスの選択をするのが当たり前になっています。

このような状況の中、インフルエンサーなどの第三者を利用したステマが横行するようになりました。

そのため、広告であるにもかかわらず広告であることを隠して消費者を誤認させるおそれのあるステマを景品表示法の規制対象にして、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べるような環境を維持するべきだという意見が高まりました。

そこで、消費者庁は、景品表示法に基づき、ステマを規制するための告示と運用基準を策定しました。

この告示および運用基準は、2023年(令和5年)10月1日から施行され、同日以降、ステマは景品表示法で規制される「不当表示」に該当する違法な表示とされることとなりました。

告示の内容

告示は、ステマの定義を定めて、景品表示法による規制の対象となることを示したものです。

告示では、以下の①と②の双方とも満たすものがステマに該当するとしています。

- ① 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって

- ② 一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

つまり、①事業者が自分の商品やサービスについて広告や宣伝などの表示を行うにあたって、②一般消費者に広告や宣伝であることが明確に分からないものである場合は、景品表示法で規制されるステマに該当することになります。

運用基準の内容

前述の告示は、ステマの定義を示したものですが、告示だけでは、具体的にどのような場合がステマに該当するのかについてはっきりとは分かりません。

そこで、消費者庁は、告示の運用にあたっての基本的な考え方を定めた「運用基準」を策定し、どのような場合がステマに該当するのかについて詳しく説明しています。

運用基準では、告示について以下の2つの点に関する考え方が示されています、

- ① 告示の「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」についての考え方

- ② 告示の「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」についての考え方

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」について

これは、簡単にいえば、「事業者が自分の商品・サービスについての広告・宣伝を行う表示」を意味します。

運用基準では、この「事業者の表示」について、「事業者が表示内容の決定に関与したと認められる、つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合である」としています。

例えば、企業が第三者(インフルエンサーなど)に対して、商品やサービスの広告・宣伝を行ってほしいと、明示的に依頼や指示をしている場合は、当然、ここでいう「事業者の表示」に該当します。

また、明示的な依頼や指示がなくても、客観的な状況からして、インフルエンサーなどが自主的な意思で商品・サービスを宣伝しているとはいえない場合には、事業者は表示内容の決定に関与したとされ、インフルエンサーなどの表示は「事業者の表示」であることとなります。

例えば、企業がインフルエンサーなどに、宣伝をしてもらうために商品を無償で提供する場合や、宣伝をしてもらうことの対価として金銭や物品などを提供する場合には、インフルエンサーは自主的な意思で商品・サービスを宣伝しているとはいえません。

運用基準では、具体例として、以下のケースがステマ規制の対象となる「事業者の表示」に該当するとしています。

- 事業者が第三者に対して当該第三者のSNS上や口コミサイト上等に自らの商品・サービスに関する表示をさせる場合

- ECサイトに出店する事業者が、いわゆるブローカー(レビュー等をSNS等において募集する者)や自らの商品の購入者に依頼して、購入した商品について、そのECサイトのレビューを通じて表示させる場合。

- 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品・サービスについて表示させる場合。

「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」について

運用基準は、「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうか、逆にいえば、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表示内容全体から判断することになる」としています。

つまり、その表示内容の全体から一般消費者が受ける印象や認識を基準として、ステマに該当するかどうかを判断することになります。

例えば、事業者の表示であることが全く記載されていないものや、記載はされていても分かりづらいものであれば、一般消費者にとって、事業者の表示であることが明瞭になっていないこととなります。

消費者庁の告示ガイドブックでは、一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないものの具体例として、以下のものを挙げています。

- 事業者の表示であることが全く記載されていない場合

- アフィリエイト広告において事業者の表示であることを記載していない場合

- 事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合

- 冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、事業者の表示である旨が分かりにくい表示である場合

- 動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合

- 一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい、文言・場所・大きさ・色で表示する場合(文章で表示する場合も含む。)

- 事業者の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合

参考:「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~」消費者庁

ステマ規制の対象者

ステマ規制の対象は、商品・サービスを供給する事業者(企業)です。

企業から商品やサービスの広告・宣伝の依頼を受けて、SNSやブログなどに投稿・掲載したり、制作を行うインフルエンサーやアフィリエイターなどは、ステマ規制の対象者ではありません。

ただし、第三者であっても、企業のステマに加担したとして、道義的・社会的なバッシングなどを受けるおそれがあることには注意が必要です。

ステマ規制の対象ではない者

- 企業の広告・宣伝の表示の制作に関与しただけの者(広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイターなど)

- 企業の広告・宣伝の表示を掲載しただけの者(新聞社、出版社、放送局など)

- 商品・サービスを陳列して販売しているだけの者 (スーパー、小売業者など)

- ステマ規制に違反したときのペナルティ

企業が、自社の供給する商品やサービスについて、ステマ規制に違反する表示をした場合、消費者庁や都道府県から、再発防止などを命じる措置命令を受け、その違反内容や社名が公表されます。

措置命令の内容の例としては、以下のものがあります。

- ステマに該当する表示の差止め

- ステマ規制に違反したことを一般消費者に周知徹底すること

- 再発防止策を講ずること

- その違反行為を将来繰り返さないこと

また、この措置命令に従わない場合は、罰則として、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金、もしくはこれらの両方が科される可能性があります。

なお、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は、ステマ規制の対象者ではないため、措置命令や罰則を受けることはありません。

ステマの事例

ステマ規制が開始される前の有名な事例

ステマ規制が開始された2023年(令和5年)10月1日よりも前に、ステマが問題となった国内の有名な事例をご紹介します。

「食べログ」でのランキング操作

国内最大級のクチコミグルメサイト「食べログ」で、いわゆる「やらせ業者」による意図的なランキング操作が行われていることが発覚し、社会的に大きな問題となった事件です。

2012年1月、クチコミグルメサイトとして有名な「食べログ」において、複数の業者によるランキング操作が行われていることが発覚しました。

これは、報酬を受けることを条件として一般ユーザーを装い、高評価の口コミを投稿してランキングを上位に押し上げるという、「やらせ業者」による不正行為が行われていたというものです。

口コミサイトは中立な立場によるユーザーからの投稿で成り立っているため、このようなやらせ業者による不正なランキング操作が行われていたことは、一般消費者に非常に大きなショックを与えました。

なお、当時はステマ規制が存在しなかったため、消費者庁は、やらせ業者に対して行政処分を下すことはできませんでした。

「食べログ」を運営する株式会社カカクコムは、この事件の発覚後、不正な口コミ投稿やランキング操作を防ぐために、様々なやらせ対策の強化を行っています。

参照:日本経済新聞 「『食べログ』やらせ投稿、景表法に抵触 消費者庁が指針発表」

ペニーオークション事件

ペニーオークション事件は、複数の有名芸能人がステマを行ったことが発覚し、「ステルスマーケティング」という言葉が世間に知られるきっかけとなった事件です。

ステマと詐欺が行われたため、社会的に大問題となりました。

ペニーオークションとは、インターネットオークションの一種で、入札するたびに入札手数料が発生する仕組みのオークションです。

2012年、複数の芸能人が、自分のブログ内で、ペニーオークションサイトで商品を安く落札することができたという体験談を投稿しました。

これらの投稿には、広告である旨の表示はありませんでした。

しかし、実際には、自分でペニーオークションサイトを利用して購入したのではなく、運営会社から依頼を受けて、あたかも同サイトで商品を安く落札したという虚偽の投稿をしていたことが発覚しました。

その後、入札しても商品が落札できない仕組みになっているにもかかわらず、参加者から手数料をだまし取ったとして、ペニーオークションの運営者が詐欺罪で逮捕、起訴されました(後に有罪判決が下されています)。

上述のブログへの投稿をした芸能人らは、いわゆる「サクラ」「やらせ」行為をしたことに加えて、詐欺行為への加担も疑われ、大きなバッシングを受け、その後の活動に大きな影響が生じてしまいました。

なお、事件発覚後、ペニーオークションを行っていたサイトはすべて閉鎖され、現在では日本では存在しません。

参考:日経クロステック 「あのステマはなぜダメだったのか(2)──「ペニーオークション詐欺事件」に見る信頼の大切さ」

ウォルト・ディズニー・ジャパン「『アナと雪の女王2』感想漫画企画」

世界で大ヒットしたアニメーション映画の続編の公開に際して、映画制作会社が意図していなかったにせよ、結果としてステマが行われたという点で、世間に大きな衝撃を与えた事件です。

2019年11月22日に映画『アナと雪の女王2』が公開され、同年12月3日に、7名の漫画家やイラストレーターが、感想を表現した漫画をSNSに投稿しました。

この投稿は、同じハッシュタグを使用して、ほぼ同じタイミングで一斉に行われたものであり、「PR」や「広告」などの表記はありませんでした。

そのため、ステマではないかという指摘が相次ぎ、SNS上で炎上してしまいました。

この炎上を受けて、投稿者は、「映画制作会社の依頼に基づいて行った広告だった」旨の謝罪コメントを発表しました。

後日、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社から、今回の経緯についての説明と謝罪がありました。

同社の説明によれば、クリエイターの投稿にあたって、コミュニケーションの不備により「PR」の明記が抜け落ちてしまったとのことでした。

映画制作会社が意図していなかったにせよ、ステマを行ったという印象を消費者に強く与えてしまいました。

参考:ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 お知らせ 「『アナと雪の女王2』感想漫画企画」に関するお詫び

ステマ規制開始後の主な事例

2023年(令和5年)10月1日以降は、ステマは景品表示法における不当表示として規制されることとなり、消費者庁による措置命令の対象となりました。

2024年度(令和6年度)は、ステマ規制違反による措置命令は、6件公表されています。

そのうち、有名企業によるステマ規制違反の事例をご紹介します。

ライザップ社による自社サイトでのステマ広告

スポーツジムの運営会社であるRIZAP(ライザップ)株式会社は、同社が運営するスポーツジム「chocoZAP」(チョコザップ)について、自社のWebサイトで、ステマ規制に違反する広告を掲載していたというケースです。

同社は、インフルエンサー達に対し、対価を提供することを条件として、SNS上に「chocoZAP」に関する投稿をするよう依頼したうえで、その投稿を一般ユーザーの口コミとして自社のWebサイトで転載していました。

その際、広告である旨を明示していなかったため、ステマ規制に違反する表示を行っていました。

消費者庁は2024年8月9日、ライザップ社に対し、景品表示法のステマ規制に違反するとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。

参考:読売新聞オンライン

引用:消費者庁による公表

大正製薬による自社サイトでのステマ広告

2024年4月から5月までの間、大正製薬株式会社は、自社が販売するサプリメントについて、インフルエンサーがSNS上で投稿した内容を、自社のウェブサイトで第三者による投稿であるかのように掲載しました。

実際には、インフルエンサーに対し、自社が販売するサプリメントを無償で提供し、報酬を支払ったうえで、SNSへの投稿を依頼していたものです。

消費者庁は2024年11月13日、大正製薬に対し、景品表示法のステマ規制に違反するとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。

参考:日本経済新聞 「大正製薬がサプリでステマ、PRと明記せずSNS投稿を紹介」

引用:消費者庁による公表

ロート製薬による自社サイトでのステマ広告

2024年6月から7月までの間、ロート製薬株式会社は自社が販売するサプリメントについて、第三者がSNS上で投稿した内容を、自社のウェブサイトに「PR」や「広告」などの表記をせずに、転載しました。

実際には、ロート製薬は、モニター募集サイトを通じて、第三者に対し、自社のサプリメントを無償で提供したうえで、ロート製薬の指示に沿った投稿をSNSにするよう依頼していたものです。

消費者庁は2025年3月25日、ロート製薬に対し、景品表示法のステマ規制に違反するとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。

参考:NHK 「『ロート製薬』ステマで措置命令 消費者庁 再発防止求める」

引用:消費者庁による公表

ステマ規制に違反しないためのポイント

ステマ規制に違反すると、景品表示法違反となり、社名の公表などのペナルティを受けてしまうだけでなく、企業としての信用を大きく損ねることとなってしまいます。

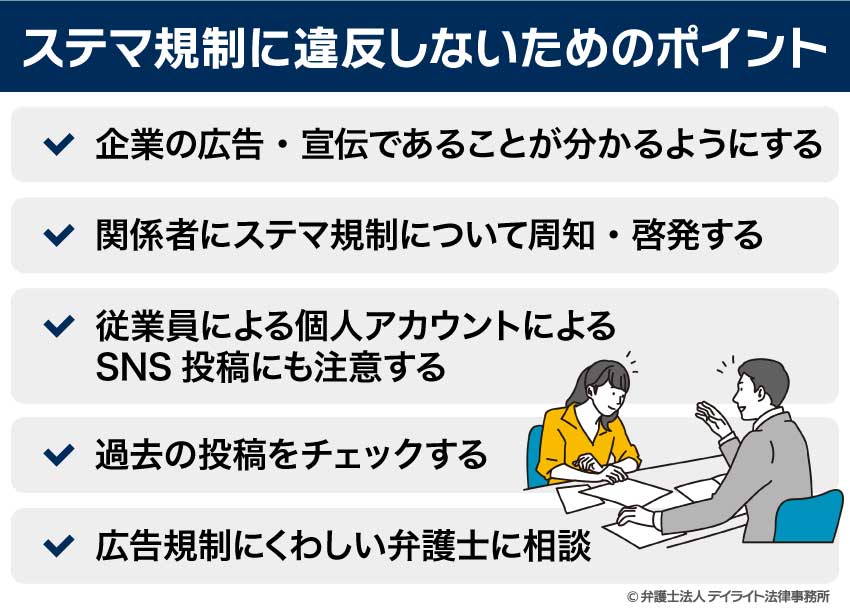

ステマ規制に違反しないためのポイントは以下のとおりです。

企業の広告・宣伝であることが分かるようにする

企業の広告・宣伝であることを隠している表示や、広告・宣伝であることが分かりづらい表示が、ステマ規制の対象となります。

そのため、企業の広告・宣伝であることが、誰が見てもすぐに分かるような表示をしておけば、ステマ規制に違反することにはなりません。

例えば、「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言を使用することや、「〇〇社から商品の提供を受けて投稿しています。」などの文章を掲載する必要があります。

また、これらの文言を使用していたとしても、一般消費者がこれらの文言を明確に確認・認識することができるようにする必要があります。

これらの文言を非常に小さな文字で記載していたり、分かりづらい位置に記載していた場合には、ステマに該当する可能性があるため、注意が必要です。

例えば、「#宣伝」「#PR」などのハッシュタグを先頭に付けることや、動画上に広告・プロモーションである旨のテロップを常時掲載しておくことなどの工夫をしましょう。

企業側としては、インフルエンサーなどの第三者に広告・宣伝を依頼する場合には、宣伝やPRであることなどを分かりやすく掲載するよう伝えるとともに、企業自らが掲載内容を主体的にチェックするという意識が非常に大切です。

関係者にステマ規制について周知・啓発する

自社の商品やサービスの広告・宣伝に関係する役員や従業員に対し、定期的に、ステマ規制に関する勉強会などを開催して、ステマを行わないように周知・啓発するのが効果的です。

また、インフルエンサーやアフィリエイターなど、宣伝・広告を依頼する第三者に対しても、同様にステマ規制を行わないよう周知・啓発することも重要となります。

従業員による個人アカウントによるSNS投稿にも注意する

企業の従業員によるSNSへの投稿も、ステマに該当する可能性があるため、注意しましょう。

例えば、従業員が、自分のSNSアカウントを利用して、単に自社の商品やサービスを使用した感想を投稿したというだけでは、直ちにステマ規制に違反するわけではありません。

しかし、商品・サービスの販売や開発に携わる役員や担当チームの一員などの地位・立場にある者が、その商品・サービスの販売促進を目的としてSNSに投稿する場合には、ステマ規制の対象となります。

また、このような地位にある者が、部下やインフルエンサーなど、他人に指示をして表示を行わせる場合も、同様にステマ規制の対象となります。

このように、従業員の立場や目的次第でステマに該当してしまう可能性があるため、SNS利用に関する社内ルールを策定するなどして、ステマ規制に違反する可能性のある投稿を未然に防ぐようにしておくことも必要です。

過去の投稿をチェックする

ステマ規制が開始されたのは、2023年(令和5年)10月1日からですが、これ以前に投稿した内容であっても、現在も表示されているのであれば、すべてステマ規制の対象となります。

したがって、過去の投稿についても、ステマ規制に違反していないかどうか、さかのぼってチェックする必要があります。

もしも過去の投稿がステマ規制に違反する内容である場合には、すぐに削除または修正をしましょう、

広告規制にくわしい弁護士に相談

ステマ規制に違反しないためには、ステマ規制がどのようなケースで適用されるかについて、正しく理解しておくことが重要です。

しかし、広告・宣伝方法は多種多様化しているため、ステマ規制の対象となるかどうかの判断に迷うこともあると思います。

そのような場合には、景品表示法の解釈など、広告規制に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

広告規制に詳しい弁護士であれば、ステマ規制に該当するかどうかの判断だけでなく、どのような表示方法であれば問題がないか、その他の留意事項など、様々な観点からのアドバイスをもらうことができます。

特に、企業の顧問弁護士であれば、いつでも迅速に、その企業の実情に沿った的確なアドバイスをもらうことが期待できるため、積極的に活用することを検討するとよいでしょう。

まとめ

以上が、ステマの意味や具体例、規制内容、ステマ規制に違反しないための対策などについての解説です。

ステマ規制に違反すると、社名の公表などのペナルティの対象となり、企業としての信頼が大きく傷つくこととなります。

また、インフルエンサーなどの第三者は、ステマ規制の直接の対象ではないにせよ、ステマに関わる投稿などを行うと、社会的に非難の対象となってしまいます。

ステマ規制に違反しないよう、ステマ規制を正確に理解し、十分な対策をしておくことで、企業は一般消費者との信頼関係を継続して築くことができます。

また、インフルエンサーなどの第三者の方も、安心してSNS上などでの活動を継続することができます。

デイライトでは、複数の弁護士が所属する企業法務部で、広告表示やSNSマーケティングに関するご相談に対応し、法的な観点からのアドバイスを行っております。

お気軽にご相談ください。