弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

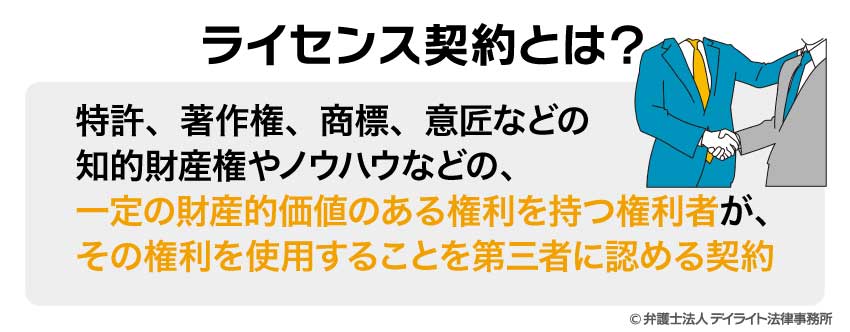

ラインセンス契約とは、特許、著作権、商標、意匠などの権利を持っている権利者が、第三者に対してその権利を使用することを約束する契約です。

この記事では、ライセンス契約の必要性や契約の効果、ライセンス契約を締結する際の重要なポイントや注意点などについて、詳しく解説します。

ライセンス契約とは?

ラインセンス契約とは、特許、著作権、商標、意匠などの知的財産権やノウハウなどの、一定の財産的価値のある権利を持つ権利者が、その権利を使用することを第三者に認める契約です。

権利の使用・実施を許諾する側(権利者)を「ライセンサー」といい、使用・実施を許諾される人(利用者)を「ライセンシー」といいます。

ライセンス契約が利用される場面

ラインセンス契約は、権利者が保有する特許や著作権、商標、意匠などの知的財産権を、第三者が適法に使用するために利用されます。

例えば、第三者が他人の特許権を利用してビジネスを展開したい場合や、グループ会社に親会社のサービスの名称を使用させたい場合に、ライセンス契約が利用されています。

ライセンス契約は、権利者が持っている技術やブランドなどを第三者に利用させるために必要な事項を定めるとともに、不正な使用や不利益を防止することで、知的財産権に関するビジネスを円滑に行うために必要となります。

ライセンス契約は、企業間の取引で活用されることが多い契約類型ですが、ソフトウェアやアプリケーションを個人が利用する場合などのように、企業と個人との間でも日常的に用いられています。

ライセンス(使用・実施許諾)の方法には、専用実施権と通常実施権の2つがあります。

専用実施権も通常実施権も、ライセンスを受けた者(ライセンシー)が対象となる権利を使用することができる権利である点で共通します。

しかし、専用実施権では、ライセンスの対象となる権利を、契約で定められた範囲内で独占的に使用することができます。

この場合、契約で定められた範囲内については、ライセンスを与えた者(ライセンサー)自身もその権利の使用をすることができなくなります。

これに対し、通常実施権では、ライセンシー以外の者もその権利を使用・実施することができる権利である点が専用実施権と異なります。

通常実施権では、ライセンスを許諾した者(ライセンサー)自身が引き続きその権利を使用でき、さらに、ライセンサーはさらに他の第三者に対して、その権利の使用を許諾することができます。

専用実施権と通常実施権のどちらを設定するべきかは、自社のライセンス戦略によって異なりますので、それぞれのケースごとに判断する必要があります。

ライセンス契約には多くの種類がある

ライセンス契約には、以下のようにどのような権利の使用・実施を許諾するかによって、さまざまな種類が存在します。

- 特許ライセンス契約

- 著作権ライセンス契約

- 商標ライセンス契約

- 意匠ライセンス契約

- エンドユーザーライセンス契約 など

特許ライセンス契約

特許ライセンス契約は、特許権による保護を受ける発明や技術の使用・実施を許諾する契約です。

例えば、他社の特許発明を利用して、新たな製品を開発する場合などに利用します。

著作権ライセンス契約

著作権ライセンス契約は、ソフトウェアや写真、イラスト、音楽など、著作権により保護される創作物をライセンスの対象とする契約です。

例えば、他社が開発したソフトウェアの技術を第三者が利用するために締結する「ソフトウェアライセンス契約」などがあります。

商標ライセンス契約

商標ライセンス契約は、自社が保有する商標の使用を許諾する契約です。

例えば、自社のブランド名を記載した商品を他社が製造・販売する場合などに締結します。

意匠ライセンス契約

意匠ライセンス契約は、物品や建築物の形状・模様・色彩などのデザインをライセンスの対象とする契約です。

エンドユーザーライセンス契約とは?

エンドユーザーライセンス契約(EULA)とは、ソフトウェアの権利者(メーカー)と利用者(ユーザー)との間で結ばれる、ソフトウェアの使用許諾に関する契約をいいます。

「エンドユーザー使用許諾契約」や「ソフトウェア使用許諾契約」などと呼ぶこともあります。

一般的なエンドユーザーライセンス契約は、契約書を個別に締結することなく、メーカーが定めた契約内容についてユーザーが同意することで、ソフトウェアを利用することができるという方法が用いられています。

エンドユーザーライセンス契約に同意するとどうなる?

エンドユーザーライセンス契約に同意すると、そのソフトウェアを使用することができるようになります。

同時に、同意したユーザーは、メーカーがあらかじめ定めた契約内容を順守する義務を負うことになります。

例えば、ユーザーは、契約に定められた範囲を超えてそのソフトウェアを使用することができず、また、不正コピーや改変行為といった著作権を侵害する行為など、一定の行為が禁止されます。

ライセンス契約とOEMとの違い

ライセンス契約に似た契約形態として、OEM契約というものがあります。

OEM(Original Equipment Manufacturer)契約とは、自社のブランドの製品の製造を他の会社に委託する契約形態です。

ライセンス契約とOEM契約は、自社ブランドの製品の製造を他社が行うことを可能にするという点で共通します。

しかし、ライセンス契約では、自社ブランドの「製造と販売」を他社に許諾するものであるのに対し、OEM契約では、他社の「製造のみ」を委託し、自社製品の販売は自社で行うという点で異なります。

リンク先:別に作成予定のTW「OEM」

ライセンス契約のメリットとデメリット

ライセンス契約の4つのメリット

- ① ライセンス料の獲得(権利者のメリット)

- ② 自社の知名度の拡大や新たな市場への進出の可能性(権利者のメリット)

- ③ 他社の先端技術やブランドの活用による自社の競争力向上(利用者のメリット)

- ④ 権利侵害の回避(利用者のメリット)

ライセンス料の獲得(権利者のメリット)

権利者(ライセンサー)の最も大きなメリットとして挙げられるのは、ライセンス料を得ることができるという点です。

例えば、他社に製造および販売を許諾する対価としてライセンス料の支払いを受けることができ、大きな収入源を獲得することができます。

自社の知名度の拡大や新たな市場への進出の可能性(権利者のメリット)

権利者(ライセンサー)にとっては、自社で活用することが難しい知的財産を他社にうまく活用してもらえれば、自社ブランドの知名度の拡大にもつながり、新たな市場へ進出するチャンスを得ることもできるというメリットがあります。

他社の先端技術やブランドの活用による自社の競争力向上(利用者のメリット)

利用者(ライセンシー)の大きなメリットとして、大企業や研究所などが有するブランドや先端技術をライセンスによって使用・利用できるため、自社のビジネスを拡大・発展させ、競争力を向上させることができる点が挙げられます。

権利侵害の回避(利用者のメリット)

ライセンス契約によって、他社の保有する知的財産権を適法に使用することができるようになるので、予期せず他社の知的財産権を侵害してしまうというリスクを防ぐことができます。

ライセンス契約の3つのデメリット

- ① ブランドイメージが低下するリスク(権利者のデメリット)

- ② 技術が流出するリスク(権利者のデメリット)

- ③ 自由なビジネス展開ができなくなる可能性(利用者のデメリット)

ブランドイメージが低下するリスク(権利者のデメリット)

権利者(ライセンサー)にとって大きなデメリットといえるのが、自社のブランドイメージが低下してしまうリスクがある点です。

利用者(ライセンシー)が、クオリティの低い製品にライセンサーのブランド名を記載して販売したり、ライセンサーのブランドイメージに反する手法をとったりすると、ライセンサーのブランドイメージが大きく損なわれてしまいます。

技術・ノウハウが流出するリスク(権利者のデメリット)

権利者(ライセンサー)にとって大きなデメリットのもう1つが、技術やノウハウが流出してしまうリスクがある点です。

ライセンス契約には、利用者(ライセンシー)がライセンサーの技術やノウハウを不正使用するおそれや、技術・ノウハウが外部に流出してしまうおそれが伴います。

自由なビジネス展開ができなくなる可能性(利用者のデメリット)

利用者(ライセンシー)にとっては、権利者(ライセンサー)の意向に沿ったビジネス展開をする必要があるため、自由にビジネスを展開することができなくなるおそれがあるというデメリットが挙げられます。

例えば、ライセンス料の計算方法や、製造・販売に際してのさまざまな制約により、ライセンシーが思い描くようなビジネス展開が十分にできなくなる可能性があります。

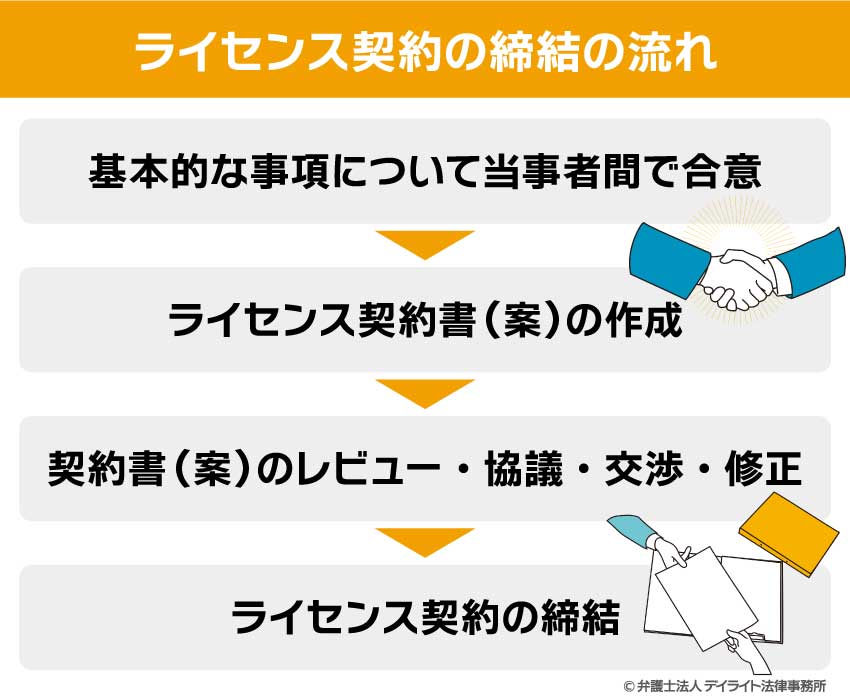

ライセンス契約の締結の流れ

ライセンス契約の締結は、一般的には以下の流れによって行われます。

1 基本的な事項について当事者間で合意

ライセンス契約を締結するにあたっては、まず、使用許諾の範囲やライセンス料、再使用権許諾(サブライセンス)の可否など、基本的な事項について当事者間で協議・打ち合わせを重ねて、その内容について合意します。

2 ライセンス契約書(案)の作成

契約の当事者間で基本的な事項について合意した後は、実際にライセンス契約書の案を作成します。

自社が契約書案を作成するケースと、相手方が契約書案を作成し自社がその内容をチェックするケースの2パターンがあります。

3 契約書(案)の具体的な内容に関する協議・交渉・修正

契約書案の作成が完了したら、相手方に提出し、相手方は契約書の内容をレビューします。

契約書案には事前に当事者間で合意した内容が正しく記載されているかという点だけでなく、自社として必ず押さえておきたい事項が定められているかをチェックする必要があります。

契約書案に追加・削除してもらい条項や、修正してもらいたい条項がある場合には、当事者間で協議や交渉を行い、修正等の作業を行います。

4 ライセンス契約の締結

契約書案のレビューや修正が完了し、当事者間で合意に至れば、正式にライセンス契約を締結します。

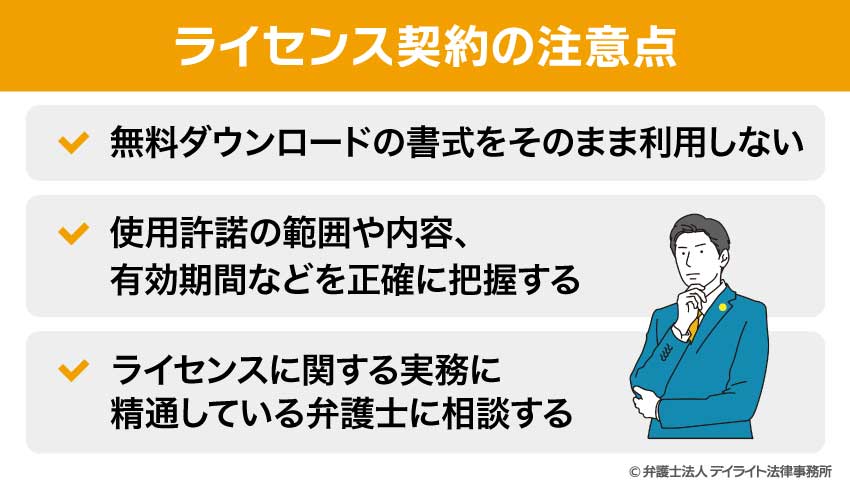

ライセンス契約の注意点

無料ダウンロードの書式をそのまま利用しない

ライセンス契約書の無料ダウンロードの書式(ひな形)は、一つの見本として、一般的な条項を記載したものにすぎず、そのまま使用できるわけではありません。

特にライセンス契約では、自社の要望や要求を契約書上に網羅的に明記しておくことが非常に重要です。

ひな形は、自社が押さえておくべき事項が網羅されていない可能性があるため、必要な条項を加筆・修正していく作業が必須だといえます。

使用許諾の範囲や内容、有効期間などを正確に把握する

利用者(ライセンシー)としては、ライセンス契約書に記載されている使用許諾の範囲や内容をしっかりと確認し、契約違反となるリスクを回避しておくことが重要です。

例えば、独占的な専用実施権が設定されているライセンスの場合は、その範囲や内容が契約書に明確に定められているはずですので、どの範囲で使用できるのかを正しく理解しましょう。

非独占的な通常実施権が設定されている場合、第三者に使用権を譲渡することが禁止されているかどうかを把握しておくことも大切です。

また、権利者(ライセンサー)としては、有効期間が明確になっているか、適切であるかどうかを確認しましょう。

契約期間が不明確だと、利用者(ライセンシー)がいつまでもそのライセンスを使用し続けることを許すことになりかねません。

利用者(ライセンシー)としても、契約期間が終了した後もその権利を使用してしまい契約違反となってしまうという事態を防ぐためにも、いつまで有効なのかを把握しておくべきです。

ライセンスに関する実務に精通している弁護士に相談する

適切なライセンス契約を締結するためには、知的財産権やライセンスに関する実務に精通している弁護士に相談することが非常に有効です。

特に、企業の顧問弁護士は、ライセンス契約のチェックポイントや法的リスクについて深い知見を持っています。

弁護士には契約書案の作成やレビュー、修正を依頼することもできますので、積極的に相談することをおすすめします。

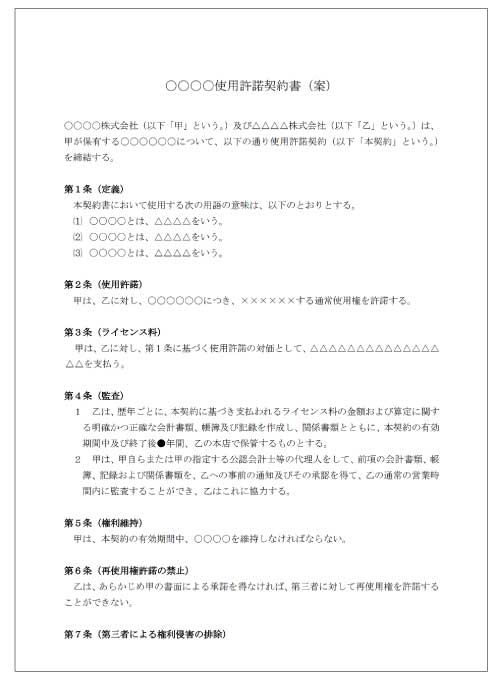

ライセンス契約書のひな形

ライセンス契約書は、ライセンスの対象(特許、商標、著作物、意匠、ノウハウなど)によって必要となる規定が大きく異なります。

ライセンス契約書のシンプルなひな型としては、以下のものが考えられます。

ライセンス契約書のテンプレート(Word形式、PDF形式)を無料でダウンロードいただけます。

ランセンス契約を締結するに際して、契約書のタイトルが「ライセンス契約書」となっているケースは、実はそれほど多くはありません。

ビジネス上は、「〇〇使用許諾契約書」や「通常実施権許諾契約書」などといったタイトルにすることが多いです。

法律上、どのような効力が生じるのかは、契約書のタイトルによって決まるのではなく、あくまでもその契約書に記載されている内容によって決まります。

そのため、ライセンス契約における契約書のタイトルにはそれほどこだわる必要はないといえるでしょう。

ライセンス契約書に盛り込むべき内容

ライセンス契約書に盛り込むべき内容は、ライセンスの対象によって大きく異なります。

多くのライセンス契約書に共通して規定される一般的な規定として、以下の内容が挙げられます。

- ① 定義

- ② 使用許諾

- ③ ライセンス料

- ④ 監査

- ⑤ 権利維持

- ⑥ 再使用権許諾

- ⑦ 第三者による権利侵害の排除

- ⑧ 秘密保持

- ⑨ 有効期間

- ⑩ 解除

- ⑪反社条項

- ⑫損害賠償

- ⑬権利義務の譲渡

- ⑭協議事項、準拠法及び紛争の解決

1 定義

ライセンスの対象を特定するために、契約書で使用している用語の定義を定めます。

2 使用許諾

知的財産権を持つ権利者(ライセンサー)が、利用者(ライセンシー)に権利の使用を許諾することや、その使用範囲について定めます。

また、許諾を受けた権利を改変することができる場合にはその範囲を記載します。

さらに、使用許諾が独占的な契約なのかどうかも明記する必要があります。

3 ライセンス料

使用許諾の対価であるライセンス料(「使用料」や「ロイヤリティ」とも呼ばれます。)について、契約当事者間で合意した金額やライセンス料の計算方法、支払方法などを規定します。

たとえば、商標のライセンス料について実務上よく見られるのが、以下のような規定です。

1.本契約締結日から●か月以内に、金〇〇〇〇〇円を支払う。

2.本契約の有効期間中に製造及び販売した本製品につき、その正味販売価格の●%を支払う。

なお、ライセンス料を無償とする場合もあり、その場合は無償である旨を規定します。

4 監査

ライセンス料を正しく算定しているかどうかを権利者(ライセンサー)がチェックできるよう、利用者(ライセンシー)に会計書類や帳簿、記録を作成・保管させ、その内容をライセンサーが監査できる旨を定めます。

5 権利維持

権利者(ライセンサー)は、ライセンス契約の有効期間中は、ライセンスの対象である権利を維持する義務を負うことを定めます。

6 再使用権許諾

第三者に使用権を譲渡すること(再使用権の許諾)ができるかどうかや、できる場合にはその方法などについて規定します。

7 第三者による権利侵害の排除

利用者(ライセンシー)が、ライセンスの対象について第三者による権利侵害の事実を知った場合は、その旨を権利者(ライセンサー)に知らせる旨を定めます。

また、第三者による権利侵害に対しては、当事者間で協議のうえ、ライセンサーが差止請求訴訟などの対応を行う場合には、ライセンシーも協力する旨を定めるのが一般的です。

8 秘密保持

当事者間でやり取りをする情報を保護するための規定です。

特に、ライセンス契約には技術やノウハウが不正利用されたり流出したりするリスクが伴うため、このようなリスクを最小限に抑えるためにも、秘密保持条項は必ず規定しましょう。

9 有効期間

ライセンス契約の有効期間を明確に定めます。

自動更新条項を定めるケースもよく見られます。

10 解除

相手方に契約違反や信頼関係を破壊する一定の事由が生じた場合、ライセンス契約を解除できる旨を規定します。

11 反社条項

反社条項は、暴力団などの反社会的勢力を排除する条項です。

相手方が反社会的勢力であったり、反社会的勢力と関係を持っていることが判明した場合には、催告をすることなく、直ちに契約を解除できること、この場合には解除した側は損害賠償責任を負わないことを定めます。

12 損害賠償

当事者がライセンス契約に違反して相手方に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負う旨を規定します。

13 権利義務の譲渡

ライセンス契約に基づく権利・義務を第三者へ譲渡することを禁止する場合は、その内容を規定します。

14 協議事項、準拠法及び紛争の解決

契約書に定められていない事項や、契約書の解釈に食い違いが生じた場合については、当事者間で誠実に協議の上、解決することを明記します。

また、準拠法(どの国の法律が適用されるか)や合意管轄(法的紛争が裁判に発展した場合にどこの裁判所に訴えを提起すべきか)についても定めましょう。

ライセンス契約書のテンプレート

ライセンス契約書のテンプレート(ひな形)を、以下のページから無料でダウンロードすることができます。

このテンプレートでは、ライセンス契約書に定められる一般的な条項が規定されています。

個別のライセンス契約書を締結する場合のひな形として、適宜修正のうえ、是非ご利用ください。

ライセンス契約のよくあるQ&A

![]()

ライセンス契約書に印紙は必要?

一般的なライセンス契約は、ここでいう課税文書には当たらないため、基本的にはライセンス契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、ライセンス契約の内容によっては、収入印紙を貼る必要がある場合もあります。

例えば、ライセンス契約の条項の中に、印紙税法上の課税対象である「無体財産権の譲渡に関する契約」(1号文書)に該当する規定がある場合は、収入印紙を貼る必要があります。

その他にも、請負契約(2号文書)に該当する条項が契約内容として定められている場合なども、収入印紙を貼らなければなりません。

![]()

ライセンス契約に違反したらどうなる?

例えば、ライセンスを受けて利用しているソフトウェアやアプリケーションについて、不正コピーをした場合には、そのソフトウェアやアプリケーションが使用できなくなるほか、高額な損賠賠償金の支払いを求められるおそれがあります。

さらに、刑事罰を科されることもあります。

前述のソフトウェアなどの不正コピーの場合、著作権法違反に該当し、個人の場合は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはこれらの両方が科されるおそれがあります。

まとめ

今回は、ライセンス契約とはどのようなものか、ライセンス契約の必要性や効果、メリット、デメリット、ライセンス契約を締結する際のポイントなどについての解説です。

ライセンス契約は、権利者にとっても利用者にとっても、ビジネスを行う上でよく利用される契約であり、大きな利益の獲得につながる重要な契約である反面、さまざまなリスクをふまえて、適切な内容の契約書を締結する必要があります。

デイライトでは、日々企業の皆様からのご相談に対応している企業法務部の弁護士が、ライセンス契約書のチェック、契約に関するご相談・アドバイスに対応しています。

顧問契約に関するご相談は初回無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。