弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

契約書とは、簡単に言えば「誰が、誰と、どのような約束をしたのか」を形に残しておくための文書です。

口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」といった水掛け論になりがちですが、書面で内容を明確にしておくことで、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

契約書と聞くと、なんだか難しくて専門的な書類、というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、契約書はビジネスの場だけでなく、私たちの日常生活においても、お互いの約束事を守り、安心して取引を行うために非常に大切な役割を果たしています。

この記事では、社会人になったばかりの方や、これまで契約書にあまり馴染みのなかった方にもご理解いただけるよう、弁護士がわかりやすく解説していきます。

契約書とは?

契約書の意味

「契約」そのものは、当事者双方の意思表示が合致すれば、口約束でも成立します。

例えば、コンビニで「このお弁当をください」と店員の方に伝え、店員の方が「ありがとうございます」と言って代金を受け取れば、それだけで「売買契約」は成立しています。

(これを法律用語で「諾成契約(だくせいけいやく)」と呼びます。)

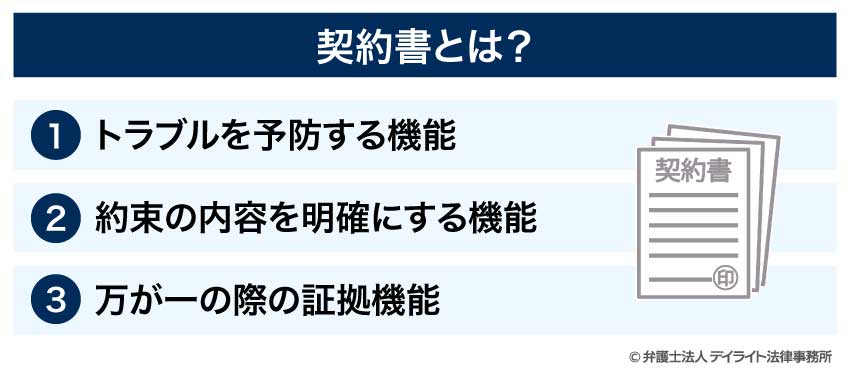

それにもかかわらず、手間と時間をかけて「契約書」が作成されるのは、契約書に以下の重要な役割があるためです。

① トラブルを予防する機能

口約束は、その場では手軽ですが、後になって記憶が曖昧になったり、都合よく解釈が変わってしまったりすることがあります。

契約書を作成し、支払日、金額、仕事の内容といった約束事を一つひとつ文字にしておくことで、このような「言った、言わない」のトラブルを効果的に防ぐことができます。

②約束の内容を明確にする機能

契約を結ぶ際には、お互いに様々な条件を話し合います。

しかし、話し合いが多岐にわたると、「結局、何が決まったんだっけ?」と、合意した内容が曖昧になってしまうことがあります。

契約書を作成する過程で、自分たちの約束事を条項として整理していくことで、合意内容が具体的かつ明確になります。

これにより、当事者双方が「自分は何をすべきか(義務)」「相手に何を要求できるか(権利)」をはっきりと認識した上で、取引を進めることができます。

③万が一の際の証拠機能

どんなに気をつけていても、残念ながらトラブルが起きてしまうことはあります。

トラブルの際、話し合いで解決できなければ、最終的には裁判などの法的な手続きを検討することになります。

その際、契約書は「当事者間でこのような合意がありました」ということを客観的に証明する、極めて強力な証拠となります。

口約束だけでは、約束の存在自体を証明することが非常に困難です。

契約書があることで、裁判を有利に進め、自身の正当な権利を守ることにつながります。

以上のように、契約書は単なる形式的な書類ではなく、当事者間の約束事を守り、円滑な取引を実現し、万が一のトラブルから身を守るための、証拠にもなる存在です。

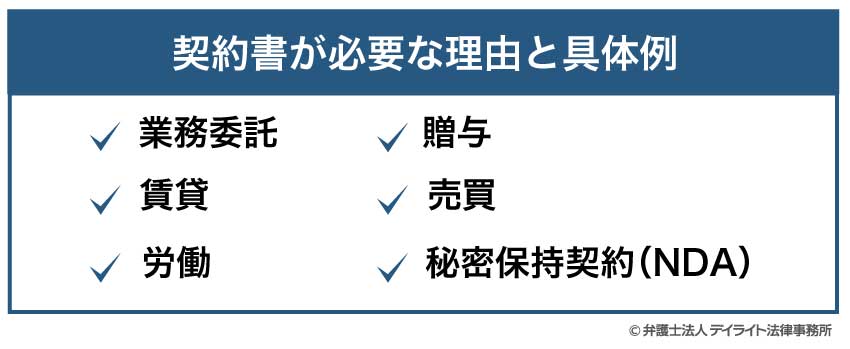

契約書が必要な理由と具体例

それでは、具体的にどのような場面で契約書が特に重要になるのでしょうか。

いくつかの典型的なケースを見ていきましょう。

業務委託

業務委託契約は、特定の業務を外部の個人や会社に依頼(委託)する際の契約です。

例えば、ウェブサイトのデザインをフリーランスのデザイナーに依頼したり、会社の経理業務を会計事務所に任せたりする場合がこれにあたります。

業務委託では口頭では整理しきれない重要な合意すべき事項が多くあるため、契約書が特に必要な類型の一つといえます。

口頭で「いい感じのホームページを作ってください」と依頼しただけでは、後から「思っていたデザインと違う」「この機能も付けてくれると思っていた」といったトラブルになりかねません。

そこで契約書で、「トップページのデザイン案を3案提出する」「問い合わせフォームを設置する」というように、業務の範囲、仕様、成果物の基準(検収基準)などを具体的に定めておくことで、双方の認識のズレを防ぎます。

また、報酬についても、金額だけでなく、「いつまでに(支払時期)」「どのように(支払方法)」支払うのかを明記することが不可欠です。

さらに、作成されたウェブサイトのデザイン(成果物)の著作権などの知的財産権が、依頼した側と制作者のどちらに帰属するのかも、後々のトラブルを避けるために必ず定めておくべき重要な項目です。

贈与

贈与契約は、自分の財産を無償で相手に与える約束です。

例えば、親が子に自動車を譲るような場合がこれにあたります。

口約束だけの贈与は、まだ財産を引き渡していない段階であれば、原則としていつでも撤回(取り消し)ができてしまいます(民法第550条)。

しかし、贈与契約書を作成しておけば、安易に撤回することができなくなります。

このように、贈与の場合、法的に、特に契約書を作成することに意味があります。

また、特に、不動産や自動車のように高額な財産を贈与する場合には、後から「そんな約束はしていない」と言われるリスクを避けるためにも、契約書を作成しておくべきです。

さらに、不動産の所有権移転登記(名義変更)の手続きなどにおいても、贈与契約書が重要な書類となりますから、作成する必要性が高いです。

第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

引用:民法|e-Gov法令検索

賃貸

例えば、アパートやマンションを借りる際の賃貸借契約が代表例です。

これらの契約は、日々の生活の土台となるものですから、特に慎重に合意する必要があるでしょう。

そこで、毎月の家賃や共益費の金額、契約期間はもちろんのこと、トラブルになりやすい点について契約書で細かく定めておくことが重要です。

例えば、修繕義務の範囲です。エアコンが故障した時や、給湯器が壊れた時の修理費用は、大家さん(貸主)と入居者(借主)のどちらが負担するのかを明確にしておかないと、いざという時に揉める原因になります。

また、忘れがちですが、退去時の原状回復義務も大きなポイントです。

入居者が部屋を退去する際に、どこまで部屋を元の状態に戻す必要があるのか、その費用負担をどうするのか、といったルールを契約書で定めておくことで、敷金の返還をめぐるトラブルなどを防ぐことができます。

売買

売買契約のなかでは、特に土地や建物、自動車といった高価なものを売り買いする際にトラブルを予防する必要性が高いので、売買契約書が欠かせません。

売買契約では、「何を」「いくらで」売買するのかが基本ですが、それ以外にも重要な取り決めが多くあります。

例えば、所有権がいつ買主に移転するのかというタイミングです。

代金を全額支払った時なのか、それとも商品を引き渡した時なのかをはっきりさせておきます。

また、購入した商品に後から欠陥が見つかった場合の契約不適合責任(以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました)も重要です。

欠陥があった場合に、売主が修理(追完)や代金の減額、損害賠償などの責任を負うのか、その期間はいつまでか、といったことを定めておくことで、買主は安心して取引をすることができます。

労働

会社に入社して働く際には、会社と従業員の間で労働契約(雇用契約)を結びます。

労働契約では、契約内容を明らかにするために、会社が従業員に対して「労働条件通知書」または「労働契約書」を交付することが法律で義務付けられています(労働基準法第15条)。

ここには、給与の金額や計算方法、支払日、働く場所、仕事の内容、始業・終業の時刻、休日、残業の有無といった、働く上での基本的なルールが記載されています。

これらの条件を書面で明確に確認しておくことは、従業員が不利な条件で働かされることを防ぎ、安心して能力を発揮するために非常に重要です。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

- 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

〜〜〜。

秘密保持契約(NDA)

これは、本格的な取引や共同開発を始める前に、お互いの会社の「秘密情報」をやり取りする必要がある場合に結ぶ契約です。

「NDA(エヌディーエー)」と呼ばれることも多く(Non-Disclosure Agreementの略です)、ビジネスの入り口で非常に多く交わされます。

例えば、新しい業務システムを開発してもらうために、自社の顧客リストや販売データを開発会社に見せる必要がある場合、その開発会社が情報を外部に漏らしたり、別の目的で使ったりしないように「縛りをかける」のがこの契約です。

この契約で最も重要なのは、「何が秘密情報にあたるのか」を具体的に定義することです。

「お互いが知った情報すべて」といった曖昧な書き方ではなく、「『秘密』と明示した書面」「開示の際に秘密であると伝えた口頭情報」のように、範囲をはっきりさせることが重要です。

この契約を軽視して、安易に自社の重要な情報を開示してしまうと、将来的に取り返しのつかない損害につながる危険があります。

契約書が不要なケース

もちろん、すべての約束事で契約書が必要なわけではありません。

先ほど例に出したように、コンビニで商品を買ったり、駅の券売機で切符を買ったりするような、日常的で少額な取引のたびに契約書を作成していたら、社会が成り立ちません。

契約書が不要な取引と考えられているものの特徴は、以下のようなものがあります。

- 取引がその場で完了する(同時履行)

- 取引の金額が少額である

- 約束の内容が非常にシンプルで、解釈のズレが生じにくい

商品の受け渡しと代金の支払いが同時に行われ、後々まで権利や義務が残らないため、わざわざ書面を作成する必要性が低いといえます。

その他、トラブルになりにくい、あるいはトラブルになってもリスクが小さいものは、契約書が作成されないことがあります。

紙の契約書と電子契約との違い

近年、IT技術の発展に伴い、従来の紙の契約書に代わって、インターネット上で契約を締結する「電子契約」が急速に普及しています。

電子契約とは、PDFなどの電子ファイル化された契約書に、偽造・変造が困難な形式での「電子署名」・「タイムスタンプ」が付与されることで締結するものです。

複数の会社で電子契約サービスが提供されており、電子契約を取り交わす場合はそのどれかを選択して利用することになります。

紙の契約書と電子契約には、それぞれメリットとデメリットがあります。簡単にまとめると以下のとおりです。

| 比較項目 | 紙の契約書 | 電子契約 |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

特に大きな違いは、印紙税の扱いです。

紙の契約書の場合、契約金額によっては数千円から数万円の収入印紙を貼る必要がありますが、電子契約の場合は、現在の法律ではこの印紙税が課税されないことになっています。

これは企業にとって非常に大きなコスト削減につながります。

政府もDXを推進しており、電子帳簿保存法の改正など、電子契約を取り巻く環境は年々整備されています。

今後、電子契約はさらに身近なものになっていくでしょう。

契約書のことで少しでも不安や疑問がある場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

早い段階で相談することで、問題が大きくなる前に対処することができます。

契約書のテンプレート

ここでは、ビジネスの現場で最もよく利用される契約書の一つである「業務委託契約書」のテンプレートをご紹介します。

契約書は、個別の取引内容に応じて条項を修正・追加する必要があります。

このテンプレートはあくまで一般的なサンプルとしてお考えいただき、実際の契約では、取引の実態に合わせて内容を慎重に検討してください。

業務委託契約書のテンプレート(Word形式、PDF形式)は以下のリンクにて無料でダウンロードいただけます。

契約書の書き方

前のセクションでご案内した「業務委託契約書」のテンプレートを元に、各条項がどのような意味を持っているのか、作成する際にどのような点に気を付ければよいのかを見ていきましょう。

契約書は、一つひとつの言葉が重要な意味を持ちますので、丁寧に理解していくことが大切です。

表題

「業務委託契約書」「売買契約書」「秘密保持契約書」のように、その契約がどのような内容のものなのかが一目でわかるように記載します。

単に「契約書」や「合意書」とするよりも、内容を明記した方が、後から管理する際にも便利です。

前文

「誰が(当事者)」「誰と」「どのような目的で」契約を締結するのかを宣言する部分です。

当事者の名称は、個人であれば氏名、会社であれば登記簿に記載されている正式名称(「株式会社」が前につくか後につくか等)を正確に記載します。

また、テンプレートにあるように「株式会社〇〇(以下「甲」という。)」のように、当事者に「甲(こう)」「乙(おつ)」といった略称を割り当てるのが一般的です。

これにより、契約書本文で何度も正式名称を繰り返す手間が省け、文章が読みやすくなります。

甲乙の割り当てに特にルールはありませんが、一般的には、お金を支払う側や依頼する側を「甲」とすることが多いです。

第1条(総則)

ここでは、契約の中心となる取引の概要を記載します。

第2条(委託業務)

契約書の中で最も重要な条項の一つです。

ここで、相手に何をしてもらうのか(委託する業務の内容)を定めます。

この内容が曖昧だと、「それは契約の範囲外だ」「いや、やってもらえるはずだった」といったトラブルの最大の原因となります。業務内容は、できる限り具体的かつ明確に記載する必要があります。

例えば、Webサイト制作であれば、「トップページのデザイン」「商品紹介ページのコーディング」「問い合わせフォームの設置」といったように、作業項目を細かくリストアップします。

業務内容が多岐にわたる場合は「別途定める仕様書による」として、契約書とは別に詳細な仕様書を作成する方法も有効です。

仕様書には、成果物の機能、デザイン、満たすべき性能などを詳細に記載します。

第3条(委託料の支払い)

仕事の対価であるお金に関する条項です。

トラブルを避けるため、非常に明確に定める必要があります。

- 金額:消費税込みの金額なのか、別途支払うのかをはっきりさせます(例:「金〇〇円(消費税別)」)。

- 支払時期:「月末締め、翌月末払い」や「納品後〇日以内」のように、いつまでに支払うのかを具体的に定めます。

- 支払方法: 「銀行振込」が一般的ですが、その際の振込手数料をどちらが負担するのかも明記しておくと親切です。

なお、プロジェクトによっては、業務開始前に着手金(委託料の一部を前払い)を支払うケースもあります。

その場合は、着手金の金額と支払時期も記載します。

第4条(関係法令の遵守等)

取引を進めるに当たって、相手に守ってほしいルールや条件などがあれば、これも契約書に明記する必要があります。

第2条の業務内容のところで記載することもできますが、業務委託の場合は業務を遂行するに当たって関係法令を守ってもらうことが特に重要ですので、独立した条項で定めています。

第5条(代理、再委託)

業務委託の場合、委託先がさらに別の会社へ再委託したり、代理人を使うことがあります。

委託元が知らないうちに、面識のない再委託先が登場して、トラブルになることも考えられます。

そこで、再委託や代理を認める/認めない、認めるに当たっての手順などを定めるのがよいでしょう。

第6条(知的財産の帰属)

デザイン、文章、プログラム、写真など、業務委託によって生み出された成果物には、著作権などの「知的財産権」が発生します。

この権利が、発注者(甲)と受注者(乙)のどちらのものになるのかを定める、非常に重要な条項です。

特に定めがない場合、原則として制作者(乙)に著作権が残ります。

そのため、発注者(甲)がその成果物を自由に利用(改変、複製、二次利用など)したい場合は、テンプレートのように知的財産権は「甲に帰属する」という条項を入れておく必要があります。

この点を曖昧にしておくと、後で「ロゴのデザインを少し変えて使いたい」「納品されたイラストを別のパンフレットにも使いたい」といった場合に、制作者から使用料を請求されたり、使用を差し止められたりする可能性があります。

第7条(第三者からの申立て)

契約当事者以外の第三者から、取引に関連して苦情や申立(訴訟提起など)を受ける可能性がある場合には、このような条項を設けることが一般的です。

第8条(営業秘密)

業務を遂行する上で、相手方の会社の内部情報や顧客情報など、外部に漏れてはいけない「秘密情報」を知る機会があります。

この条項は、そうした秘密情報を第三者に漏らしたり、契約の目的以外で使ったりしてはいけないという義務を定めるものです。

どのような情報が秘密にあたるのか(秘密情報の定義)、契約終了後もいつまで秘密を守る義務が続くのか(有効期間)などを定めます。

会社の信用を守る上で、コンプライアンスの観点からも必須の条項と言えます。

第9条(損害賠償)

相手方の契約違反によって損害を受けた場合に、その損害を賠償請求できることを定める条項です。

この条項があることで、契約違反に対する心理的な抑制が働き、契約内容の遵守につながります。

損害賠償の範囲を「委託料の金額を上限とする」のように制限する場合もあります。

第10条(契約の解除)

相手方が契約内容を守らない(債務不履行)場合や、経営状態が悪化した場合などに、契約を途中で終了(解除)できる条件を定めておきます。

例えば、「委託料が支払われない」「成果物が納期までに納品されない」といったケースが考えられます。

テンプレートのように、①まず改善を求める通知(催告)をして、それでも改善されない場合に解除できる「催告解除」と、②相手方が倒産するなど、改善の見込みがない場合に即時に解除できる「無催告解除」の二段階で定めておくのが一般的です。

第12条(契約有効期間)

この契約がいつからいつまで有効なのかを定める条項です。

プロジェクト単位の契約であれば「契約締結日から業務完了まで」のように定めます。

なお、毎月継続して業務が発生する場合は、「1年間」などと期間を定め、さらに「自動更新」の条項を入れることもあります。

自動更新条項とは、「期間満了の〇ヶ月前までに、どちらからも申し出がなければ、同じ条件で契約が更新される」というものです。

これにより、毎年契約書を作り直す手間が省けますが、逆に言えば、解約したい場合は期限までにきちんと意思表示をしないと、意図せず契約が続いてしまうことになるため注意しましょう。

第13条(反社会的勢力の排除)

いわゆる「暴排条項」です。

契約の当事者が、暴力団などの反社会的勢力ではないこと、また、将来も関係を持たないことをお互いに約束するものです。

近年、企業のコンプライアンス(法令遵守)意識の高まりから、ほとんどすべてのビジネス契約で必須の条項となっています。

第17条(裁判管轄)

万が一、契約をめぐってトラブルになり、裁判で争うことになった場合に、どこの裁判所を利用するかをあらかじめ決めておく条項です。

これを定めておかないと、相手方の住所地など、遠方の裁判所に訴えられてしまう可能性があり、対応に多大なコストと手間がかかってしまいます。

自社の所在地を管轄する裁判所を指定しておくのが一般的です。

その他の条項

以上のほか、取引の内容や種類に関係なく一般的に記載されることが多い条項をテンプレートに記載しています。

なお、盛り込む際にはテンプレートを参考にしつつも、実際の取引内容に応じて個別に調整・カスタマイズいただくことも検討しましょう。

後文と署名・押印欄

契約の締めくくりとして、「以上、本契約の証として、正本2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。」といった定型文を記載します。

最後に、契約日を記載し、当事者が署名(自筆で氏名を書くこと)または記名(ゴム印やPC入力)し、押印します。

会社の契約では、会社のゴム印(住所、会社名、代表者名)を押し、代表者印(会社の実印)を押印するのが最も正式な形です。

なお、電子契約の場合には、記名捺印の代わりに電子署名が付されることになるため、この後文の表現を変更するのが丁寧です。

例えば以下のように記載するとよいでしょう。

以上、本契約の証として、電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、それぞれがこれを保管する。

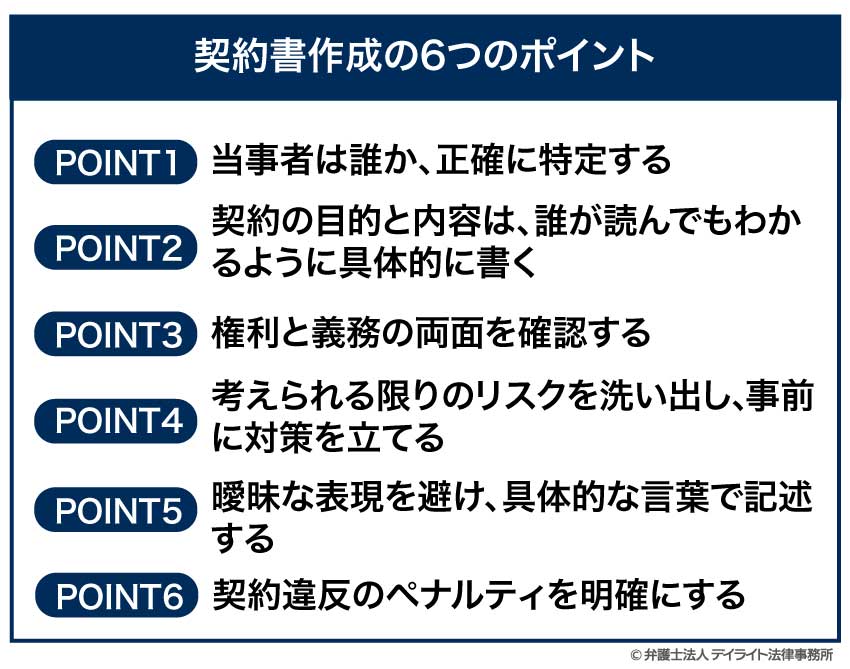

契約書作成の6つのポイント

次に、契約書全体を作成・チェックする際に、どのような視点を持てばよいのか、特に重要な6つのポイントを解説します。

POINT1:当事者は誰か、正確に特定する

「誰と誰の間の契約なのか」を正確に記載することは、契約書の基本です。

相手が個人の場合は氏名と住所、会社の場合は、正式な本店所在地、会社名、代表者の肩書と氏名を記載してください。

POINT2:契約の目的と内容は、誰が読んでもわかるように具体的に書く

契約内容は、当事者ではない第三者(例えば、後から配属された担当者や、裁判官)が読んでも、何をすべきかが明確に理解できるレベルで具体的に記載することを心がけてください。

「これくらい言わなくてもわかるだろう」「常識的にここまでやってくれるはず」といった思い込みは禁物です。

5W1H(When:いつ、Where:どこで、Who:誰が、What:何を、Why:なぜ、How:どのように)を意識して文章を組み立てると、内容が具体的になります。

また、もし内容が複雑になる場合は、契約書本体とは別に「仕様書」や「作業範囲定義書」といった補足資料を作成し、「詳細は別紙仕様書のとおり」と記載する方法が有効です。

POINT3:権利と義務の両面を確認する

契約書をチェックする際は、「自社が相手に何を要求できるか(権利)」だけでなく、「自社が相手に対して何をすべきか(義務)」も同じくらい注意深く確認しましょう。

なお、双方の権利と義務が公平なバランスで記載されているか、相手方にとって不当に不利な内容になっていないか、という視点を持つことも、長期的に良好な取引関係を築く上で重要です。

POINT4:考えられる限りのリスクを洗い出し、事前に対策を立てる

契約書は、取引が順調に進んでいるときにはあまり意識されないかもしれませんが、その真価が問われるのは、何か問題が起きたときです。

契約書を作成する際には、「もし〜だったら、どうなる?」という視点で、起こりうるトラブルを想像してみることが非常に重要です。

考えられるリスクを事前に洗い出し、その場合の対処法を契約書に明記しておくことで、実際にトラブルが発生した際に、冷静かつ迅速に対応することができます。

POINT5:曖昧な表現を避け、具体的な言葉で記述する

契約書では、日常会話で使うような曖昧な表現は、解釈をめぐる争いの原因となります。

できるだけ客観的で、誰が読んでも同じ意味に捉えられる具体的な言葉を選ぶのが望ましいです。

表現の具体化例

- 「可及的速やかに」「遅滞なく」 → 「〇営業日以内に」

- 「誠意をもって協議する」 → 最終的にどちらが判断するのか、どのような解決を目指すのかまで踏み込むことが望ましい。

もちろん、協議条項自体は重要ですが、それだけですべてが解決するわけではありません。 - 「〇〇等(とう)」 → 具体的に何を指すのかを可能な限り列挙する。

- 「合理的な範囲で」 → 何をもって合理的とするかの基準を示す。

特に、「誠意をもって協議する」という条項は多くの契約書に見られますが、これだけでは法的な拘束力はほとんどありません。

協議がまとまらなかった場合にどうするのか、最終的な決定権はどちらにあるのか、といった点まで定めておかなければ、いざという時に機能しない可能性があることを覚えておきましょう。

もちろん、実際の契約書ではここまで徹底して表現を具体化できないこともありますが、この視点は非常に重要ですので常に意識しておきましょう。

POINT6:契約違反のペナルティを明確にする

契約には、「相手が約束を守らなかったらどうするか」というペナルティ(罰則)を明確に定めておくことが不可欠です。

大きく二つの観点があります。

一つは、「損害賠償」のルールです。

契約違反によって損害が出た場合、その賠償を請求できるのは当然ですが、問題は「いくら請求できるか」です。

例えば、納品が遅れたせいで自社の他の取引先に迷惑をかけ、その結果として自社がペナルティを支払うことになった場合、その金額も「損害」として請求できるのか、といった問題が生じます。

こうした争いを避けるため、あらかじめ「違約金(いやくきん)」として、「〇〇に違反した場合は、金〇〇円を支払う」と金額を決めておく方法があります。

これを「損害賠償額の予定」と呼びます。

このメリットは、実際にいくら損害が出たかを証明する必要がなく、違反の事実さえあれば定めた金額を請求できる点です。

ただし、デメリットとして、実際にそれ以上の損害が出ても、原則として決めた金額しか請求できなくなります。

もう一つは、「契約解除」のルールです。

相手の違反が軽微なものであれば、損害賠償を請求すれば足ります。

しかし、代金を全く支払わない、納期を大幅に過ぎても納品されない、といった重大な違反の場合、その相手との取引を続けていくのは困難です。

そのような場合に、契約関係そのものを解消(終了)させるのが「契約解除」です。

法律上も解除できる場合は定められていますが、契約書で、「(第7条の例のように)〇〇な状態になったら、通知や催告(『直してください』とお願いすること)をしなくても、すぐに解除できる」と定めておくことで、より迅速に悪質な相手との関係を断ち切り、被害を最小限に食い止めることができます。

これらのポイントは、ご自身で契約書を作成するときはもちろん、相手方から提示された契約書をレビューする際にも、非常に重要なチェックリストとなります。

契約書作成の注意点

契約書を作成し、締結する際に知っておくべきいくつかの注意点があります。ここでは特に重要な点を解説します。

契約書に収入印紙が必要な場合

取引に関する契約書や領収書を作成した際には、「印紙税」という税金がかかる場合があります。

具体的には、国が定めた「課税文書」に該当する文書を作成した場合に、収入印紙を購入し、その文書に貼り付ける必要があります。

よく目にする代表的な課税文書は以下の通りです。

| 文書の種類 | 内容と具体例 | 印紙税額(主な例) |

|---|---|---|

| 第1号文書 | 不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書(借用書)など | 契約金額に応じて変動 (例:100万円超500万円以下 → 2,000円) |

| 第2号文書 | 請負に関する契約書 | 契約金額に応じて変動 (例:100万円超200万円以下 → 400円) |

| 第7号文書 | 継続的取引の基本となる契約書 (売買取引基本契約書、代理店契約書、特約店契約書など) |

4,000円 |

印紙を貼り忘れた場合、本来納めるべきだった印紙税額に加えて、その2倍に相当する金額、つまり合計で本来の3倍の金額を支払わなければなりません。

印紙税は税金の一種ですから、実際にはより複雑なルールになっています。

より詳しくお知りになりたい方は、まずは国税の手引をご覧いただくのがわかりやすいでしょう。

引用:印紙税の手引|国税庁

割印や契印について

契約書に押す印鑑には、署名欄に押すもの以外にも、特別な役割を持つものがあります。

これらは法律上の義務ではありませんが、契約書の偽造や改ざんを防ぎ、その証拠能力を高めるために非常に重要な役割を果たす商習慣です。

契約書が複数ページにわたる場合に、そのページが一体のものであることを証明し、ページの差し替えや抜き取りを防ぐために押す印鑑です。

ホチキスで綴じた契約書の場合、すべてのページの綴じ目にまたがるように、契約当事者全員が押印します。

製本テープで袋とじにした場合は、裏表のテープと本体の紙にまたがるように押印します。

同じ契約書を2通以上作成した場合(例:当事者がそれぞれ1通ずつ保管する場合)に、それらの契約書が関連する同一のものであることを証明するために押す印鑑です。

作成した2通の契約書を少しずらして重ね、その両方にまたがるように、契約当事者全員が押印します。

収入印紙を貼った場合に、その印紙が使用済みであることを示し、再利用を防ぐために押す印鑑です。

契約書本体と収入印紙の両方にまたがるように押印します。

これは印紙税法で義務付けられています。ボールペンなどでの署名(サイン)でも構いません。

これらの印鑑の押し方を正しく理解しておくことは、ビジネスマナーとしても重要です。

契約書を修正・変更する方法

一度有効に成立した契約書は、両当事者を法的に拘束します。

しかし、取引を続けていく中で、「当初の金額を変更したい」「契約期間を延長したい」「業務内容を追加したい」といったように、内容を変更したくなることは当然あります。

こうした契約内容の変更は、もちろん当事者双方が合意すれば可能です。

ただし、その方法には注意が必要です。

絶対にやってはいけないのは、すでにサイン・押印済みの元の契約書(原本)に、手書きで二重線を引いたり、書き加えたりすることです。

これでは、どちらの当事者がいつ修正したのかが不明確になり、改ざんを疑われる原因にもなります。

正式な方法としては、元の契約書とは別に、変更する内容だけを記載した「変更合意書」や「変更覚書」といった新しい文書を作成し、「甲乙は、〇年〇月〇日付で締結した『〇〇契約書』の第〇条を、以下のとおり変更することに合意する」といった形で、どの契約のどの部分を、どのように変更するのかを明確に記載する方法です。

その変更合意書(覚書)にも、元の契約書と同様に、両当事者が署名・押印し、それぞれ1通ずつ保管します。

これにより、変更の履歴が書面として明確に残り、将来のトラブルを防ぐことができます。

テンプレートの過信は禁物

当事務所で公表しているものをはじめとして、インターネット上には様々な契約書のテンプレートがありますが、それらはあくまで一般的な内容を想定した「雛形」に過ぎません。

個別の取引には、その取引特有の事情やリスクが必ず存在します。

テンプレートをそのまま利用した結果、自社の取引内容に合っておらず、いざという時に全く役に立たなかった、というケースは少なくありません。

必ず、自社の取引内容に合わせて内容を修正・追加(カスタマイズ)する必要があります。

法律に違反する内容は無効

たとえ当事者同士が合意して契約書にサインしたとしても、法律のルール(特に、当事者の意思で変更できない「強行法規」と呼ばれるルール)や、公序良俗に反する内容は、法的に無効となります。

例えば、法律で定められた上限を超える利息を定める契約や、「どんな理由があっても一切損害賠償を請求しない」といった消費者に一方的に不利な条項は、無効と判断される可能性があります。

契約書は、ビジネスを安全に進めるための羅針盤です。

これらの注意点をしっかりと理解し、慎重に作成・確認する習慣をつけましょう。

契約書に関するトラブルが発生したら

どんなに慎重に契約書を作成し、誠実に取引を進めていたとしても、残念ながら相手方との間でトラブルが発生してしまう可能性はゼロではありません。

しかし、パニックになったり、感情的になったりして対応を誤ると、本来守られるべきであった自社の権利を守れなくなったり、問題をさらに大きくしてしまったりする危険があります。

万が一、契約に関してトラブルが発生した際には、以下の手順を参考に、冷静に対処することを心がけてください。

①まずは契約書を徹底的に確認する

トラブルが発生したときに真っ先に行うべきことは、「契約書に何と書いてあるか」を隅から隅まで確認することです。

相手方に対する怒りや焦りの気持ちはいったん脇に置き、事実関係を客観的に整理します。

例えば、「入金がない」というトラブルであれば、契約書の以下の条項を確認します。

支払条項

支払期限は「いつ」と定められていますか?

「月末締め翌月末払い」なのか、「納品後30日以内」なのか、具体的な日付を確認します。

自社の勘違いで、まだ期限が来ていない可能性もゼロではありません。

検収条項

報酬の支払いが「甲の検収合格後」といった条件付きになっていませんか?

もしそうなら、自社は検収合格の通知を相手に送るなど、支払いの前提となる義務を果たしているかを確認します。

遅延損害金条項

支払いが遅れた場合のペナルティ(罰則)について、どのような取り決めがあるかを確認します。

「年〇%の割合による」などと定められていれば、それを根拠に請求できます。

「納品物が契約と違う」というトラブルであれば、以下の点を確認します。

業務内容・仕様条項: 契約書や、添付資料である「仕様書」に、納品物が満たすべき基準(品質、機能、デザインなど)が具体的にどう書かれているかを確認します。

相手の違反を追及するには、この「基準」との違いを明確に示す必要があります。

検収条項

納品物をチェックする「検収期間」はいつまでか、不合格だった場合に「いつまでに」「どのように」相手に通知しなければならないか、というルールを確認します。

この期間を過ぎてしまうと、不備があっても受け入れた(検収合格した)と見なされてしまうリスクがあります。

契約不適合責任

納品後に欠陥が見つかった場合、相手が修理(追完)や代金減額、損害賠償などの責任を負うか、その期間はいつまでかを確認します。

このように、契約書はトラブル発生時に自社の主張を支える「法的根拠」となります。

まずは契約書を読み込み、相手の行為が契約上のどの条項に違反しているのか、そして自社が取るべき手続き(例:〇日以内に書面で通知する、など)が定められていないかを徹底的に確認してください。

②すべての証拠を保全(ほぜん)する

契約書の確認と同時に、今回のトラブルに関連するすべての資料やデータを「証拠」として集め、保存(保全)することが極めて重要です。

話し合いで円満に解決できればそれが一番ですが、万が一、交渉が決裂し、裁判などの法的手続きに進んだ場合、これらの証拠がなければ自社の正当性を証明することが非常に難しくなります。

集めるべき証拠には、以下のようなものがあります。

- 契約書、仕様書、覚書など:取引の前提となるすべての合意文書。

- メールのやり取り:契約交渉の経緯や、トラブル発生後の相手とのやり取りが分かるもの。

- チャット履歴(Teams、 LINEなど): 近年、メールに代わって主要な連絡手段となっている場合も多く、重要な証拠となります。

- 電話の録音、面談の議事録:もし口頭での重要なやり取りがあった場合、その内容を証明するもの。

口頭での約束は、後で「言った、言わない」になりやすいため、すぐにメールで「先ほどのお電話の件ですが、〇〇ということでよろしいでしょうか」と送るなど、書面化しておくことが賢明です。

これらの証拠は、日付順に時系列で整理しておくと、後で状況を把握しやすくなります。

感情的になってメールを削除したりせず、すべて保全するようにしてください。

③内容証明郵便での通知(催告)を検討する

相手方に電話やメールで違反の是正を求めても、まともに取り合ってもらえない、あるいは無視され続ける場合、次の手段として「内容証明郵便」の送付を検討します。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に差し出したか」を証明してくれるサービスです(ただし、相手が受け取ったかどうかまでは証明しません。それを証明するには「配達証明」というオプションを付ける必要があります)。

これを利用する目的は、主に二つあります。

第一に、相手に対する心理的プレッシャーです。

普通の手紙と違い、郵便局の証明印が押された物々しい書面が届くことで、「これは単なるクレームではない」「法的な手続きを準備しているな」と相手に感じさせ、話し合いに応じさせたり、支払いを促したりする効果が期待できます。

第二に、法的な「催告(さいこく)」の証拠を残すことです。

催告とは、簡単に言えば「約束通り〇日以内に支払ってください。

もし支払わなければ、契約を解除します」といったように、相手に義務の履行を正式に要求することです。

法律上、相手の違反を理由に契約を解除したり、損害賠償を請求したりする前提として、この「催告」が必要となる場合が多くあります。

ただし、内容証明郵便は、相手に強い圧力をかける手段であるため、これを使ったが最後、相手との関係は決裂し、修復が困難になる可能性が高いです。

まだ交渉の余地がある段階で安易に送るべきではありません。

あくまで、通常の手段では解決が見込めない場合の「最終通告」に近いものと理解しておきましょう。

弁護士に相談すべきタイミング

契約トラブルは、当事者同士の話し合いで解決できるのが理想です。

しかし、以下のような状況になった場合は、問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

相手方が弁護士を立ててきた場合: これが最も緊急性の高いケースです。

相手が専門家を立ててきた以上、こちらが素人のまま交渉を続けるのは非常に不利です。

相手の弁護士から書面が届いたら、すぐに自らも弁護士を探し、対応を依頼してください。

話し合いが平行線で、解決の糸口が見えない場合: お互いの主張がぶつかり合い、感情的な対立になっている場合、第三者である弁護士が入ることで、法的な論点(どちらの主張が法律や契約書に照らして妥当か)が整理され、冷静な交渉が可能になることがあります。

取引の金額が大きく、会社の経営にも影響を与えかねないようなトラブルの場合、初期対応の失敗が致命傷になりかねません。

早い段階で専門家の助言を得るべきです。

契約書の条文自体が曖昧で、自社の主張が法的に通るのか自信が持てない場合、弁護士に「リーガルオピニオン(法的見解)」をもらうことで、交渉の方針を固めることができます。

前述の通り、内容証明郵便は強力な手段ですが、使い方を誤ると逆効果です。

どのような文面で、どのタイミングで送るのが最も効果的か、弁護士に相談してから実行する方が安全です。

「まだ裁判にするつもりはないから弁護士は早い」と考える方もいらっしゃいますが、弁護士の仕事は裁判だけではありません。

裁判になる前に、交渉によって現実的な解決(和解・示談)を目指すのも弁護士の重要な役割です。

トラブルの初期段階でご相談いただくことで、取りうる選択肢も多く、より有利な形での解決につながる可能性が高まります。

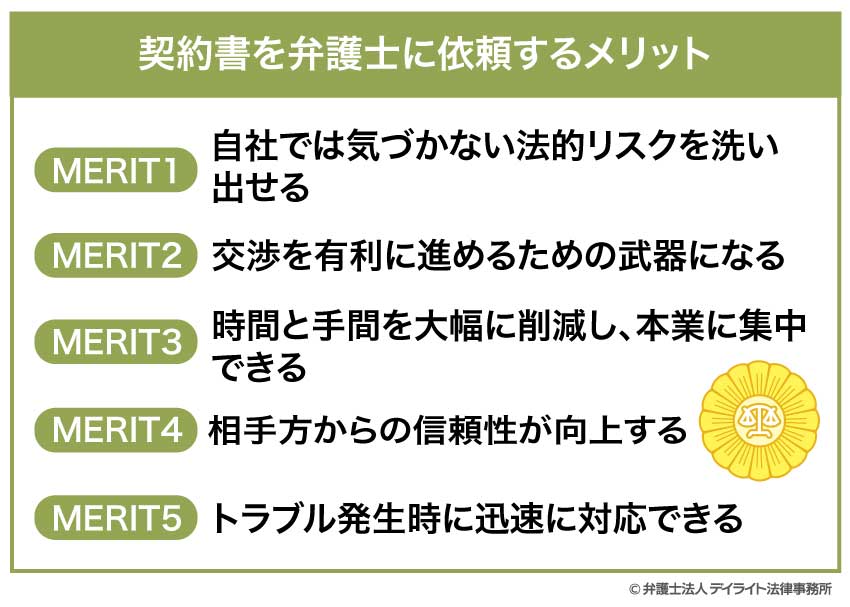

契約書を弁護士に依頼するメリット

続いて、契約書作成時などに弁護士へ依頼するメリットをご紹介します。

MERIT1:自社では気づかない法的リスクを洗い出せる

弁護士は、法律の知識はもちろんのこと、これまでに数多くの契約トラブルや裁判に関わってきた経験を持っています。

そのため、一見すると問題なさそうな条項に潜む、将来の紛争の火種を敏感に察知することができます。

そして、それらのリスクを回避するための具体的な修正案や、自社を守るための新たな条項の追加を提案することができます。

これは、法律の専門家でなければ困難な作業です。

MERIT2:交渉を有利に進めるための武器になる

契約は、相手方との交渉の産物です。

弁護士にレビューを依頼すれば、どの条項が自社にとって不利益なのか、その不利益の程度はどれくらいかを的確に分析できます。

そして、ただ「この条項は不利だから削除してほしい」と主張するのではなく、「この条項は〇〇法に抵触する可能性がある」「過去の裁判例によれば、このような条項は無効と判断されるリスクがある」といった法的な根拠を示しながら、説得力のある交渉を行うことができます。

これにより、対等な立場で交渉を進め、自社にとってより有利な条件で契約を締結できる可能性が高まります。

MERIT3:時間と手間を大幅に削減し、本業に集中できる

正確な契約書を一から作成したり、何ページにもわたる契約書を隅々まで読み込んでリスクを分析したりする作業は、非常に大きな時間と精神的な負担を伴います。

不慣れな方が行うと、本来の業務が滞ってしまうことにもなりかねません。

これらの専門的な作業を弁護士に任せることで、社員は契約書作成・レビューの煩雑な業務から解放され、自社の利益に直結する本来の業務に集中することができます。

結果として、会社全体の生産性向上にもつながります。

MERIT4.:相手方からの信頼性が向上する

弁護士が作成・レビューした、しっかりと作り込まれた契約書を提示することは、「この会社はコンプライアンス(法令遵守)意識が高く、取引を真剣に考えている」というメッセージとなり、相手方からの信頼獲得につながります。

特に、大企業や海外企業と取引する際には、契約内容の厳格さが求められるため、弁護士の関与は不可欠と言えるでしょう。

MERIT5:トラブル発生時に迅速に対応できる

どんなに完璧な契約書を作成しても、残念ながらトラブルが発生する可能性をゼロにすることはできません。

万が一、契約をめぐって相手方と紛争になった場合、その契約書の作成に関与した弁護士であれば、契約締結に至る背景や各条項の意図を誰よりも深く理解しています。

そのため、トラブルの初期段階から、契約書の解釈に基づいた的確なアドバイスを提供し、相手方との交渉や、必要であれば訴訟手続きまで、迅速かつスムーズに対応することが可能です。

顧問弁護士として継続的に関わっていれば、会社の事業内容への理解も深まっているため、より実態に即した解決策を期待できます。

会社法務に強い弁護士へ相談するメリットや、顧問弁護士については、こちらのウェブサイトをご覧ください。

まとめ

今回は、契約書の基本的な意味から、具体的な書き方、作成時のポイントや注意点について解説してきました。

契約書は、ビジネスや日常生活における様々な約束事を支える、社会のインフラのようなものです。最初は難しく感じるかもしれませんが、その基本的な考え方は、相手との約束を誠実に守り、お互いが安心して取引をする、というシンプルな原則に基づいています。

この記事が、皆様の契約書に対する理解を深め、今後のビジネスや生活において、無用なトラブルを避けるための一助となれば幸いです。

契約書の作成やレビュー、その他契約に関するトラブルでお悩みのことがございましたら、どうぞお一人で抱え込まず、私たちデイライト法律事務所にご相談ください。貴社のビジネスが円滑に進むよう、専門家の立場から全力でサポートいたします。

契約書に関するご相談はもちろん、その他企業法務全般について、お気軽にお問い合わせください。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。