弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

NDAとは、「Non-Disclosure Agreement」の略語で、「秘密保持契約」を意味します。

日常的に行われている取引では、多くのケースでNDAが締結されています。

この記事では、NDAがなぜ必要なのか、NDAを締結した場合の効果やポイントなどを詳しく説明しています。

NDAとは?

NDAの意味とは?何の略?

NDAとは、「Non-Disclosure Agreement」の頭文字をとった略語であり、「秘密保持契約」という意味です。

契約実務の世界では、秘密保持契約のことをNDAと呼ぶことが多いです。

NDAが重要な理由

NDAは、相手方に開示した秘密情報をしっかりと守るために締結する契約です。

秘密情報とは、自社の営業秘密や財務情報、顧客や従業員などの個人情報、業務上のノウハウ、技術に関する情報など、他人に知られないようにする必要がある情報のことです。

日常的に発生する取引においては、、自分が持っている秘密情報を取引相手に渡したり伝えたりすることが多々あります。

この秘密情報が、本来の目的とは関係のない目的で利用されたり、無関係の第三者のもとに流出してしまったりすると、その秘密情報の保有元である会社が思わぬ損害を受けるおそれがあります。

このような事態を防止するためには、NDAの締結が重要となります。

NDAを締結しておけば、秘密情報を受け取った相手方に対して、本来の目的以外の目的に利用したり、第三者に流出させたりすることがないように、秘密情報を厳重に取り扱う義務を負わせることができます。

一般的に、秘密情報を取引相手に渡す側は「開示側」または「開示者」、秘密情報を受け取る側は「受領側」または「受領者」と呼ばれます。

この記事でも、「開示側」「受領側」という表現を使ってNDAを説明します。

NDAを締結するのはどのタイミングがいいの?

NDAは、契約交渉や取引を始めるタイミング、つまり、秘密情報を相手方に開示する前のタイミングで締結するのがよいでしょう。

当事者間で秘密情報の開示・受領が発生するケースにおいて、秘密情報が本来の目的以外に不正に利用されたり、第三者の手に渡ったりしないことが保障されなければ、安心して秘密情報を開示することができません。

そのため、まずはNDAを締結し、その後に、秘密情報の開示を行うべきです。

NDAが活用されるケース

例えば、他社と取引をしようとする場合、その会社の製品情報や財務情報などの秘密情報を開示してもらい、これらの秘密情報の内容を吟味した上で、その会社と取引を行うかどうかを検討することとなります。

また、企業間で共同研究や業務提携を行うケースでは、技術に関する情報やノウハウといった秘密情報を互いに開示する必要があります。

NDAは、このような秘密情報のやり取りが発生するケースでよく活用されています。

NDAにおいては、開示側と受領側とで、どのような条項を定めておくべきなのかを検討・判断する視点が異なります。

開示側としては、受領側に対して可能な限り、秘密情報の管理や取扱いについて厳しい義務やルールなどを課したいはずです。

一方、受領側としては、あまりにも厳しい義務やルールを押し付けられたくないはずです。

そこで、NDAの締結にあたっては、開示側と受領側の両者が納得する内容で合意する必要があります。

NDAのメリットとデメリット

さまざまなメリットがあるNDAですが、一方で、デメリットや注意点もあります。

NDAにどのようなメリット・デメリットがあるのかについては、自分が秘密情報の開示側なのか、受領側なのかによって違います。

一般的なNDAのメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

|

|

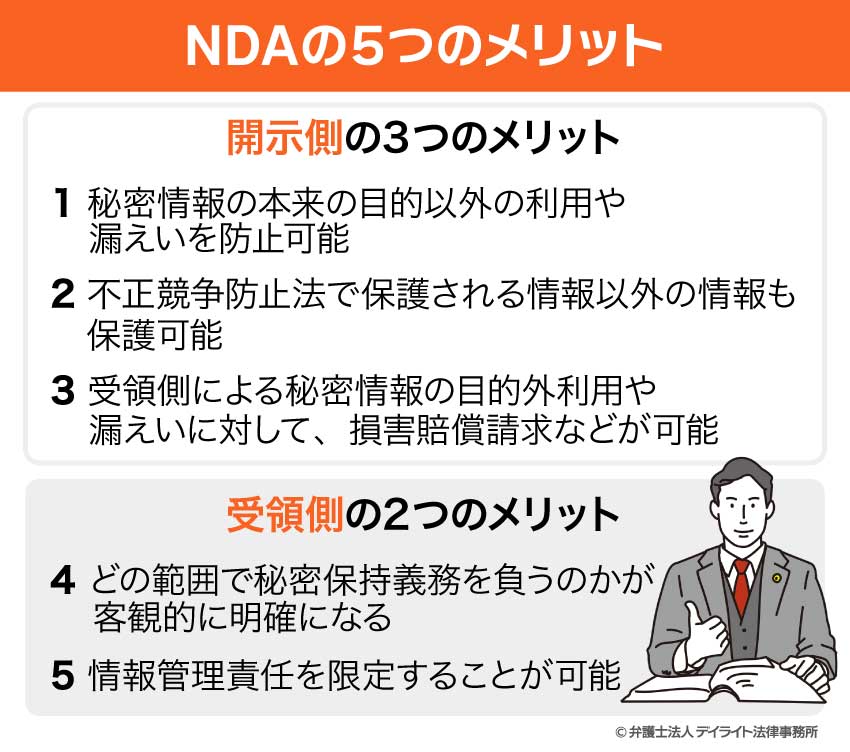

NDAの5つのメリット

開示側の3つのメリット

開示した秘密情報が、本来の目的以外の目的で利用されることや、第三者への漏えいを防止することが可能となる点が、NDAの最も大きなメリットといえるでしょう。

NDAには、秘密情報の目的外利用を禁止する規定や、勝手に第三者に秘密情報を開示することを禁止する規定が設けられています。

そのため、受領側は、秘密情報の目的外利用や第三者への漏えいをしないように十分に気を付けなければならないため、これらのリスクを防ぐことができるのです。

秘密情報が、不正競争防止法における「営業秘密」に該当するときは、開示側は、同法に基づいて、秘密情報をこれ以上利用・漏えいしないよう、受領側に差止め請求ができます。

ところが、不正競争防止法の「営業秘密」に該当するというためには、非常に厳しい要件をみたす必要があります。

そのため、現実には、差止め請求をするためのハードルはかなり高いといえます。

NDAで、秘密情報が漏えいした場合に差止め請求をすることができる旨の規定が設けられている場合には、「営業秘密」に該当しない秘密情報が漏えいしたときは、NDAに基づいて、差止めを請求することができます。

受領側がNDAに違反して秘密情報を利用したり漏えいした場合には、開示側は、NDA違反を理由に、受領側に対して損害賠償請求が可能となります。

受領側の2つのメリット

NDAは、主として秘密情報の開示側に大きなメリットがありますが、受領側にとっても、以下のようなメリットがあります。

一般的なNDAでは、「秘密情報」の定義に関する規定が設けられています。

この場合、受領側は、開示を受けたすべての情報について秘密保持義務を負うのではなく、この「秘密情報」の定義に該当する情報についてのみ、秘密保持義務を負うこととなります。

したがって、秘密保持義務を負う範囲がNDAによって客観的に明確となるため、秘密保持義務を負う範囲がはっきり分からないといった事態を回避することができるというメリットがあります。

NDAによって、受領側の秘密情報の管理・保管方法や、NDA違反となるのはどのような場合かという点が客観的に明確にされます。

したがって、受領側は、NDAの内容に従って適切に秘密情報を取り扱えば、情報管理責任を問われることはないということになります。

このように、NDAによって情報管理責任を問われるリスクを減らすことが可能となり、責任を負う場面を限定できる点もメリットといえます。

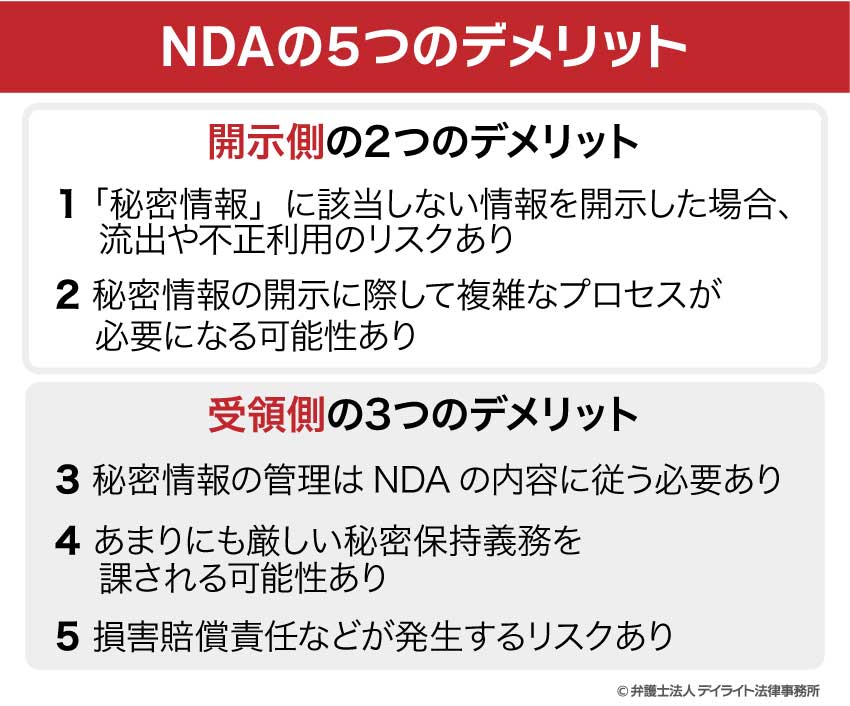

NDAの5つのデメリット

開示側の2つのデメリット

NDAは開示側に多くのメリットがある契約ですが、以下のようなデメリットもあることに注意しましょう。

NDAで定義されている「秘密情報」に該当しない情報については、、受領側は秘密保持義務を負わないため、目的外利用や第三者への開示を行っても、NDA違反とはならないこととなります。

そのため、NDAにおける「秘密情報」に該当しない情報を開示した場合、外部へ流出したり不正利用されてしまうというリスクがあることに注意しなければなりません。

多くのNDAでは、「秘密情報」とは「秘密である旨を指定したうえで、書面又は電磁的方法により開示する情報」のことをいう、といった規定が設けられています。

このような規定が存在する場合、開示する情報について、「秘密である旨」を指定したうえで、書面か電磁的方法で開示しない限り、「秘密情報」には該当しないこととなってしまい、受領側に秘密保持義務を負わせることができません。

このように、秘密義務を負わせるために、秘密情報の開示に際しては複雑・煩雑なプロセスを経る必要となる可能性があります。

受領側の3つのデメリット

受領側は、NDAで定められた内容に従って、秘密情報を管理しなければなりません。

例として、秘密情報を保管・管理する方法として、NDA上に「施錠することができる保管場所で厳重に管理すること」と定められている場合には、受領側は、施錠することができない場所で秘密情報を保管してしまうと、NDA違反となってしまいます。

このように、受領側の自由な方法ではなく、NDAで定められた内容に従って情報を管理しなければならないことに注意しましょう。

NDAでは、かなり厳しい秘密保持義務が定められているケースもあり、受領側が過剰な秘密保持義務を負い、非常に大きな負担となってしまいかねないというデメリットもあります。

このような場合、受領側としては、NDAを締結する前に、、現実的に受け入れられる内容の秘密保持義務となるよう、開示側と交渉して、NDAの内容を修正する必要があります。

受領側が秘密情報について目的外使用や漏えいをしてしまった場合、NDAに違反したこととなり、開示側から損害賠償責任などを追及されてしまいます。

NDAを締結することにより、受領側の情報管理の不備などによって損害賠償責任を負うこととなる点もデメリットといえます。

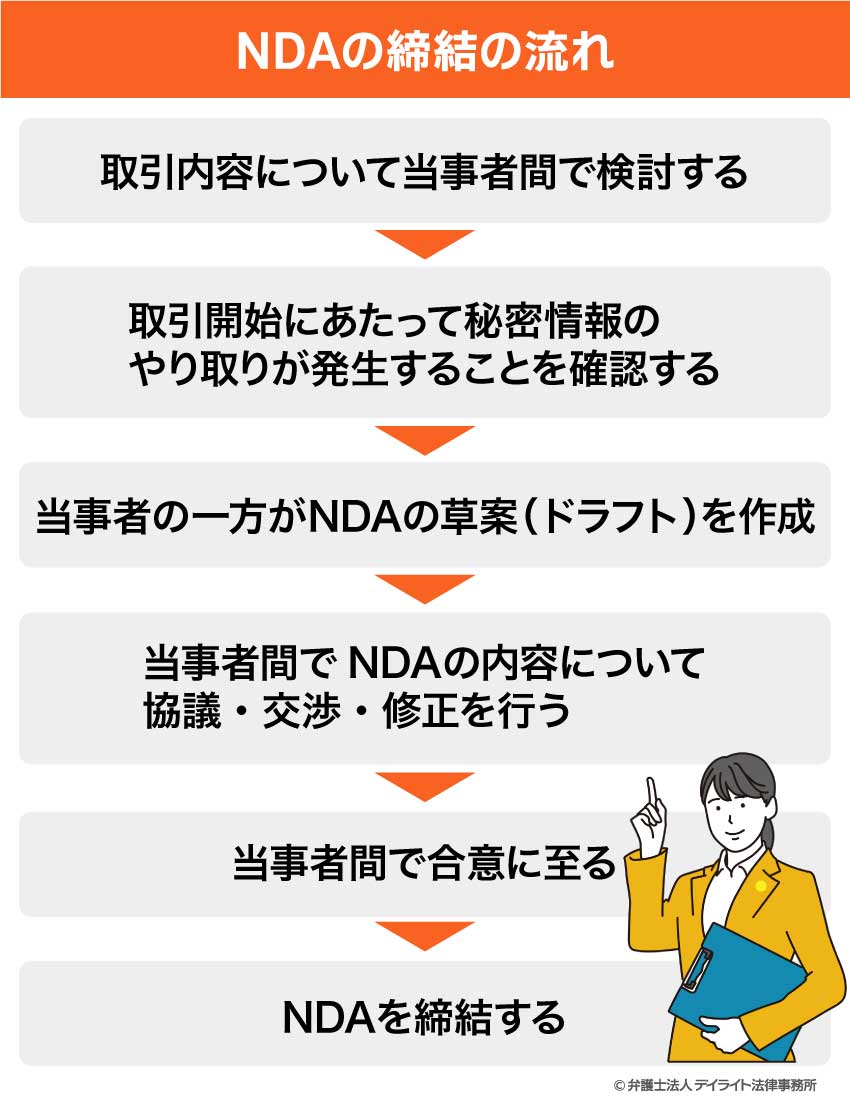

NDAの締結の流れ

一般的なNDAの締結の流れは、次のとおりです。

まず、取引を行おうとしている当事者間で、取引の具体的な内容について検討し、取引の開始にあたって秘密情報をやり取りする必要があるかどうかを確認しましょう。

秘密情報のやり取りが必要となる場合には、秘密情報を守るために、事前にNDAを締結する必要がありますので、すぐにNDAの作成に取り掛かることとなります。

NDAの作成は、通常、当事者の一方がNDAの草案(ドラフト)を作り、相手方がドラフトの内容をチェックし、双方で話し合いを重ねたうえで、双方が納得できる内容に修正していくこととなります。

NDAの内容について、当事者間の合意に至れば、NDAを締結することになります。

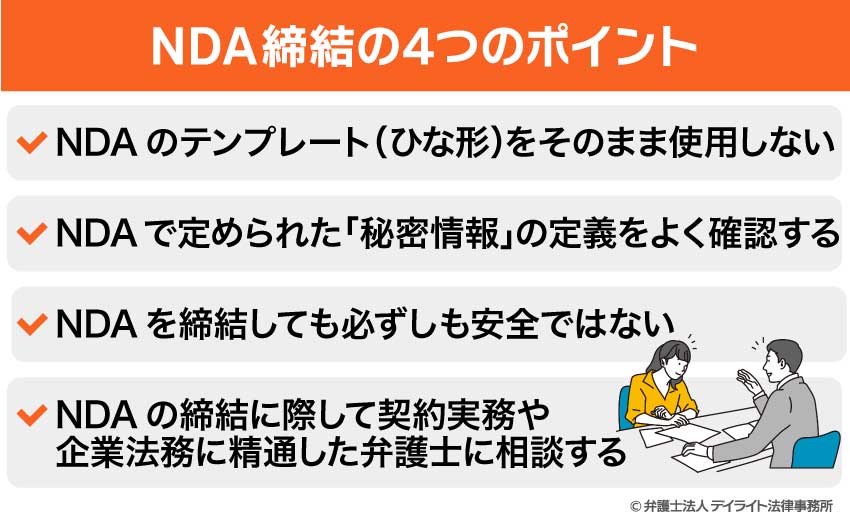

NDA締結の4つのポイント

NDAのテンプレート(ひな形)をそのまま使用しない

NDAのテンプレート(ひな形)は、一般的なNDAに必要な条項があらかじめ記載されているものですので、NDAを作成する時間や労力を節約できるため、非常に有効です。

しかし、NDAのひな形は、一般的・典型的な内容を記載しているにすぎないものであり、どのような取引についてもそのまま問題なく使用できるというものではありません。

そのため、NDAのひな形をベースに、当事者間で検討や交渉をしつつ、具体的な取引に合致した適切な内容に修正をするようにしましょう。

NDAで定められた「秘密情報」の定義をよく確認する

多くのNDAでは、「秘密情報」の定義に関する規定が設けられており、「秘密情報」に該当するのはどのような情報なのかが具体的に記載されています。

そのため、NDAでどのように「秘密情報」が定義されているのかをしっかり確認して理解しておきましょう。

よく理解しておかないと、予想外の損害を受ける危険性があります。

例えば、開示側としては、自分が「秘密情報」だと認識している情報を受領側に開示しても、NDAで定義されている「秘密情報」に該当しない場合、そのような情報については受領側は秘密保持義務を負わず、自由に利用したり第三者に開示できることになります。

反対に、受領側としては、開示を受けた情報がNDAで定義された「秘密情報」に該当しないと勘違いして、適切な情報管理を怠って開示側に損害を与えてしまい、予想外の損害賠償責任を負ってしまうという可能性もあります。

このような事態が起きないように、NDAで「秘密情報」がどのように定義されているのかを確認しておきましょう。

NDAを締結しても必ずしも安全ではない

NDAを締結したからといって、開示側は、秘密情報が確実に保護される、と安心しないようにしましょう。

NDAの締結は、あくまでも受領側に秘密保持義務を負わせて秘密情報をしっかりと管理するという意識を持たせるという意味合いが生じるにすぎず、NDAの締結によって確実に秘密情報が保持されるというわけではありません。

NDAを締結しても、受領側が適切な情報管理を行わなければ、結局のところ、目的外利用や漏えいのリスクが一定程度存在することになります。

このことを念頭に入れたうえで、開示側としても、万が一の秘密情報の不正利用や漏えいに備えておくべきでしょう。

NDAの締結に際して契約実務や企業法務に精通した弁護士に相談する

適切な内容のNDAを締結するには、契約実務や企業法務に精通している弁護士へ相談するとよいでしょう。

契約実務や企業法務に関する経験が豊富な弁護士は、さまざまな視点や法的な観点によって、より良いNDAとなるよう、的確なアドバイスやNDAのチェック・作成をすることができます。

このほかにも、NDAの締結後も、NDAによってどのような義務を負うのかなど、どのようなケースがNDA違反に当たるのか、NDAを読んでも理解できない場合には、弁護士への相談によって解決する可能性が高いといえます。

さらに、企業の顧問弁護士の場合は、企業の担当者はいつでも顧問弁護士に相談することが可能です。

以下のリンク先では、企業の顧問弁護士の必要性やメリットについて具体的に解説しています。

NDAのひな形

NDAを締結する際に、一から契約条項を作るというのは、とても大変です。

そこで、NDAのひな形(テンプレート)を参考にすることをお勧めします。

ひな形には、通常のNDAに盛り込まれる内容があらかじめ記載されています。

NDAのひな形を、適宜、加筆や修正することで、取引の実態や当事者の要望に沿った内容のNDAにすることができます。

先ほど解説したとおり、必ず取引に応じて修正をすべき事項はないか確認することが大切です。

NDAに盛り込むべき内容

以下は、典型的なNDAに盛り込むべき内容です。

- ① 目的

- ② 「秘密情報」の定義

- ③ 秘密保持義務

- ④ 秘密情報を使用できる範囲(目的外利用の禁止)

- ⑤ 秘密情報の返還・破棄の方法

- ⑥ NDAの有効期間

- ⑦ NDAに違反した場合の措置

① 目的

まず、秘密保持情報を開示する目的を記載しましょう。

秘密情報の受領側は、ここで記載された目的以外で秘密情報を利用したり開示したりすることができないこととなります。

そのため、秘密情報を開示する目的は何なのか、できる限り具体的に目的を記載することが重要です。

②「秘密情報」の定義

NDAでは、「秘密情報」の定義を定めて、秘密情報に該当する情報の範囲を明確にしておきましょう。

NDAで定義された「秘密情報」に該当する情報のみが、受領側が秘密保持義務を負う秘密情報になりますので、できる限り具体的に定めることが大切です。

③秘密保持義務

受領側は、開示を受けた秘密情報について、秘密保持義務を負い、勝手に第三者に開示・漏えいしてはならない旨を規定します。

NDAにおいて、必ず盛り込んでおくべき規定です。

④秘密情報を使用できる範囲(目的外利用の禁止)

受領側が開示を受けた秘密情報は、NDAに記載されている目的でしか使用できず、他の目的で使用してはならないという点(目的外使用の禁止)を定めます。

この規定も、NDAで必ず盛り込んでおくべき規定です。

⑤秘密情報の返還・破棄の方法

NDAの終了後など、秘密情報が不要となったときは、受領側は開示側に秘密情報を返還する義務や廃棄する義務がある旨の規定です。

なお、どのような方法で返還や廃棄をすべきかについて、具体的に記載することが望ましいです。

⑥NDAの有効期間

NDAの有効期間を定めます。

一般的には、1年、3年、5年などがよく見られる有効期間ですが、開示する秘密情報の内容や性質に応じてどのような有効期間とすべきかを決定しましょう。

NDA約の終了後に、直ちに秘密情報が利用されることを防ぎたい場合には、NDAの終了後も、一定の間、NDAが有効となる旨も定める必要があります。

⑦NDAに違反した場合の措置

受領側が秘密情報を目的外利用したり漏えいした場合に、開示側がとることができる措置についても規定しましょう。

損害賠償請求に加えて、これ以上受領側が秘密情報を漏えい・利用しないように差止め請求できる旨が定められることが多いです。

NDAのテンプレート

NDAのテンプレート(秘密保持契約書テンプレート)を、Word形式、PDF形式で無料ダウンロードできます。

テンプレートでは、一般的なNDAに見られる条項を掲載しています。

テンプレートを適宜修正し、取引内容に応じたNDAに加工してご利用いただければ幸いです。

まとめ

以上が、NDAの必要性や意義、NDAを締結する際のポイントやNDAの効果などの解説です。

NDAは、取引の当事者間で秘密情報を正しく取り扱うために、必ず結ぶべきである重要な契約です。

その際、取引によって、自社が開示する側になるのか、受領側になるのかを、どのような情報を開示することになるかといった視点で検討をして、実情にあったNDAになるようにすることが大切です。

そのため、NDAの契約書に関しては、企業法務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

デイライトでは、企業法務に注力する企業法務部に所属する弁護士が複数所属しており、NDAの作成やチェックといったリーガルサービスを提供しております。

顧問弁護士としても多くの企業の皆様にご利用されております。

企業の顧問弁護士であれば、困ったときにいつでも随時、相談できます。

お困りのことがあればご相談ください。